|

|

|

|

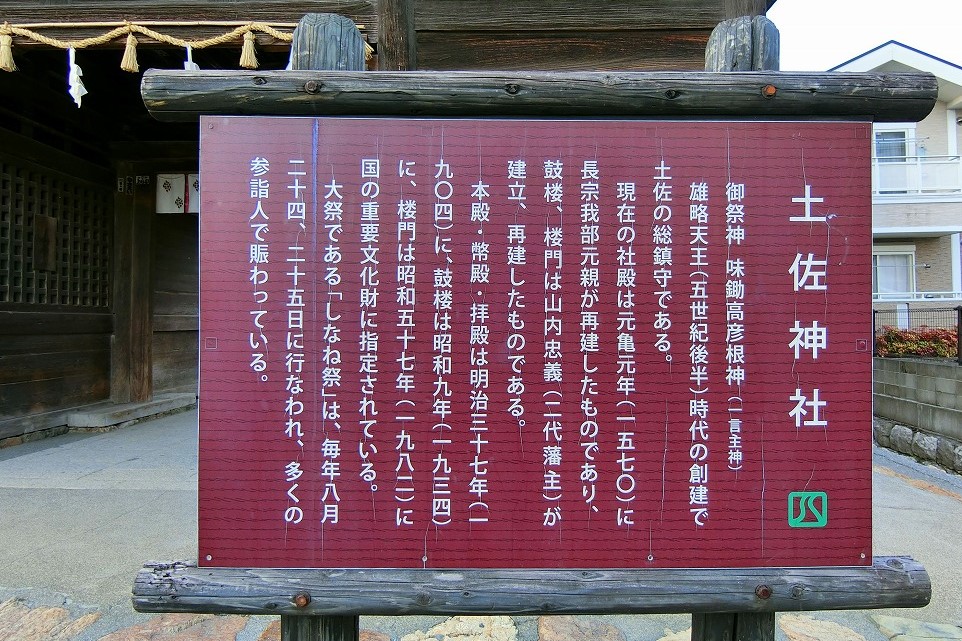

| 土佐神社 |

|

| |

高知市一宮しなね,にある式内社で、代々の領主の崇敬が篤かった。

主要社殿は戦国大名の長宗我部元親による造営、

楼門・鼓楼は第2代藩主の山内忠義による造営。

現在の社名「土佐神社」は明治の改称による。それ以前は 都佐坐神社(延喜式神名帳)

中世・近世には「高賀茂大明神」、あるいは「一宮大明神」と称された。

土佐では一宮は「いっく」と読まれる。

明治4年(1871年)「土佐神社」と改称したが、地元では「しなねさま(志那禰様)」とも称されている。 |

| ご 祭 神 |

味鋤高彦根神

(あじすきたかひこねのかみ) |

『古事記』では大国主命と多紀理毘賣命の間の子、

都佐国造の祖神とされる。

|

一言主神

(ひとことぬしのかみ) |

悪事・善事も一言で言い放つ託宣の神、大和葛城地方に勢力を

持つ神である。事代主命と同神とする。 |

|

|

|

|

| 石碑が新しいのは昔は都佐神社だったから |

味鋤高彦根神の名前しかない! |

|

|

| 土佐神社、明治期にこの名になった。 |

楼門から鳥居まで1キロほど! |

|

|

| 浅く掘られた参道!HPから借用 |

鳥居、HPから借用 |

|

|

拝殿、備前焼きの二頭の狛犬がいる。

2011年までは片方だけだった。 |

左:2011年備前の安川さんから奉納された。

右は1866年奉納! |

|

|

|

| 楼門から長い長い参道が続く。鳥居の奥に鼓楼がある。右上は本殿! |

|

|

| 土佐神社の神様の御旅所 |

礫石(つぶていし)と呼ばれる。おそらく「磐座」だろう |

|

四国の一宮は、それを目ざして行ったわけではなく四国札所巡りの途中でちょっと

寄ったのである。阿波一宮の大麻比古神社は札所一番のすぐ脇にあった。

というより、神仏習合の時代は神社には別当寺があり、神社にも阿弥陀仏が置かれていた。

ここ土佐神社の参道の脇に四国札所30番の善楽寺があり、阿弥陀仏が安置され

弘法大師の大師堂がある。善楽寺は常にお遍路さんで賑わっているが

一宮は例大祭の時以外は静かな環境を保っている。

遍路さんは一宮へ参ることはないが、四国お遍路スタンプラリーの

私たちは一宮でゆっくり、四国の旅を味わってきた。 |

|

|

| 五月の暑い日だった、日焼けしないように防備! |

大師堂にお参りする |

|

|

土佐国一宮のページは2015年にメモ程度のブログに入れたままにしていた。

しかし「狛犬見聞録」という、全国の神社を網羅したホームページに出会い

拝殿にいる備前焼の狛犬は2011年にやっと阿吽がそろった、との投稿をみた。

急いで当時の写真を探し出して見たら、阿吽の狛犬はそろっていた。

私のお遍路は2015年だから、既に2頭並んでいたので

何の疑問も持たずに写真を撮っておいた。

しかしそんな歴史があっことを知った。メモではなくページを新しくした。

2024年10月15日、参拝したのは2015年5月、楼門の前の石畳にカメラを落とした。 |

| |

|

|