大阪と奈良の間にのびている生駒山系をこえる峠はいくつもあり、古代には河内と飛鳥をむすぶ重要な道だった。近代になると生駒山地の上にある霊山に参拝するためにケーブルカーが作られた。信貴山もその一つで多くの参拝者があった。奈良側は王寺から上るケーブル線が作られ、大阪側は信貴山口から高安山へ登るケーブル線が引かれた。しかし現在奈良県側から上がる東信貴ケーブルは廃止され、西側から上る西信貴ケーブル線のみが残っている。両社とも近畿日本鉄道の所有だった。

大阪と奈良の間にのびている生駒山系をこえる峠はいくつもあり、古代には河内と飛鳥をむすぶ重要な道だった。近代になると生駒山地の上にある霊山に参拝するためにケーブルカーが作られた。信貴山もその一つで多くの参拝者があった。奈良側は王寺から上るケーブル線が作られ、大阪側は信貴山口から高安山へ登るケーブル線が引かれた。しかし現在奈良県側から上がる東信貴ケーブルは廃止され、西側から上る西信貴ケーブル線のみが残っている。両社とも近畿日本鉄道の所有だった。 私は生駒ケーブル線にのったあと、近鉄生駒線にのって信貴山下駅に降り立った。途中、平群(へぐり)とか竜田川など歴史教科書に出てくる地名がいくつもあり、古代から開けた土地であることが分かった。さらに王寺の駅を過ぎると、すぐに法隆寺が出てくる。奈良から来たことはあるが、大阪から生駒経由で来たことは初めてだった。このコースは奈良中心ではなく、視点を変えた歴史探訪にはいいところだ。

私は生駒ケーブル線にのったあと、近鉄生駒線にのって信貴山下駅に降り立った。途中、平群(へぐり)とか竜田川など歴史教科書に出てくる地名がいくつもあり、古代から開けた土地であることが分かった。さらに王寺の駅を過ぎると、すぐに法隆寺が出てくる。奈良から来たことはあるが、大阪から生駒経由で来たことは初めてだった。このコースは奈良中心ではなく、視点を変えた歴史探訪にはいいところだ。

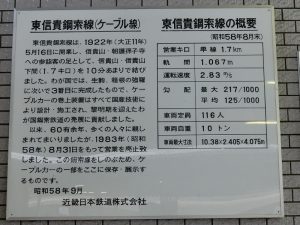

旧東信貴鋼索線(ケーブル線)

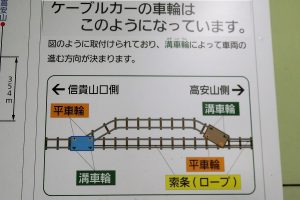

信貴山駅にはすでに廃止されたケーブルカーの車輪などが展示してあった。まだピカピカで手入れがいい。きっとケーブルカーを愛している人たちがまだいる証拠だ。これも観光資源になるはずだ。ケーブルカーの車輪は電車の車輪とは違って、左右の車輪の形は異なっている。それは行き違い場所( )を通るときに車両をつないでいるケーブルを踏まないように工夫されているからだ。外側の車輪は線路にかぶさっている。内側の車輪は平滑になっているのですれ違い場所では外側車輪に引っ張られて離れた線路の上を滑って行く。

- 旧線路跡:ここをまっすぐ上がった

- 東信貴ケーブル線があった

- 旧線路跡:今は遊歩道

- 信貴山下駅構内に展示

私は信貴山口から駅前のまっすぐに上がる旧線路跡をたどり、西和清陵高校脇まで行く。T字路を過ぎると森の中に線路跡が上に向かっている。廃止になった後、枕木を残したまま遊歩道として整備されている。もとの信貴山駅はバスの停留所といてまだ機能している。バス停から柿本家前を通って信貴山に向う参詣道がのこっている。

- 旧駅舎:今はバス停

- この駅舎が左のバス停

- 近鉄線での番号:西信貴は7、8

- 三郷北小学校に展示されている

参詣道を辿ると鳥居の前に出る。関西のお寺には鳥居が残るところが多い。妙見の森の能勢妙見宮も鳥居があり狛犬がいた。生駒宝山寺のケーブル駅名は鳥居前だ。信貴山は法隆寺が近いこともあり、聖徳太子の影響が濃い寺である。寺名は朝護孫子寺で、毘沙門天を祀る。聖徳太子は物部氏を討つためにこの寺の毘沙門天に願をかけた。それが寅年、寅の日、寅の刻だったので、毘沙門天のお使いは「トラ」ということになり境内各所にトラが祀られている。なかなかおもしろい。

- 参詣道出入り番人気の老舗旅館

- 灯篭に千体仏

- 鳥居は「多聞天」の額

- 信貴山境内の寺院

- 朝護孫子寺の本堂:聖徳太子の建立

- 毘沙門天の護摩堂

境内はともかくトラトラ! 毘沙門天お使いは本来はムカデ、これは気味悪いのでどこにもなかった。狛トラもあるが本来の狛犬もあり。

- 狛トラ??一応阿吽だけど

- 本堂前には檻に入ったトラ家族

- 子分を従えたトラ!

- 笑っているトラ:でも怖い

- 入り口を入ると強大な張子の虎

- こまいぬもある。

西信貴ケーブル線 開運橋を渡って信貴山バス停に行くと高安山行のバスが待っていた。5分ほど生駒スカイラインを走るとケーブルの山上駅(高安山駅)がある。ケーブルが待っていたのですぐに乗った。

開運橋を渡って信貴山バス停に行くと高安山行のバスが待っていた。5分ほど生駒スカイラインを走るとケーブルの山上駅(高安山駅)がある。ケーブルが待っていたのですぐに乗った。

- 開運橋を渡ってバス停へ

- このバスが連絡している

- 信貴山口駅近くに踏み切り

- 「しょううん」番号は8

- どちらも同じ塗装:トラだ!

- 「ずいうん「」近鉄鋼索線7番

- 運転席ではなく車掌席

- きれいな車内

スタッフの服装は生駒ケーブルと同じ黄色だった。近鉄のグループ会社だから当然なのだろう。雨の中、ケーブル下の信貴山口駅につく。

そこは改札をとらなくても近鉄信貴山線に乗り換えができる(上の写真)雨の中ありがたかった。近鉄信貴山線を山本で乗り換え上本町に戻った。

駅の中にケーブルの仕組みがあった。解説!

- 行き違い場所:線路は動かない

- ケーブルをまたぐようになっている

- 左溝車輪で誘導する