古代の出雲地方では「国造」がこの地を治めていた。律令制が整い大和政権から全国に国司が派遣されたが出雲国造はそのまま継続した。朝廷の力が弱まった平安時代には国府、国司の制度は形骸して姿を消して行った。しかし出雲国造は出雲大社を拠点として北島家、千家が国造家として現在まで残っている。

古代の出雲地方では「国造」がこの地を治めていた。律令制が整い大和政権から全国に国司が派遣されたが出雲国造はそのまま継続した。朝廷の力が弱まった平安時代には国府、国司の制度は形骸して姿を消して行った。しかし出雲国造は出雲大社を拠点として北島家、千家が国造家として現在まで残っている。

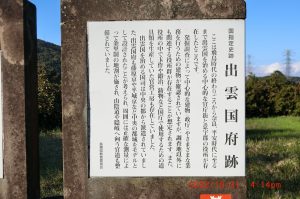

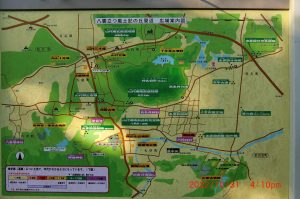

さすが古代の王国だけあって、古い遺跡などよく調査されており、指導表なども整備されている。出雲国府跡は出雲市ではなく松江市の南の「意宇(おう)」という地区にあり、「八雲立つ風土記の丘」という博物館が作られており、国府跡だけでなく由緒ある神魂神社、八重垣神社、眞名井神社などは徒歩で回れる範囲にある。

出雲総社

- 出雲大社と同じ大しめ縄

- 出雲の狛犬は逆立ち

- 出雲大社と同じ造り

- 狛犬は神門の中にあった

- 総社碑:北島国造の書

- 総社碑:千家国造の書

国庁跡の一角に六所神社がある。この神社が出雲の総社であると国造家が碑を建てている。六所とは古代からの重要六社のことで揖屋神社、神魂神社、八重垣神社、熊野神社、眞名井神社、と六所神社で出雲大社は入っていない。出雲大社はもとは杵築大社という名前で、出雲と名乗ったのは明治4年からである。

出雲国分寺・国分尼寺

- 尼寺はこのあたりのはずだが?

- 尼寺とは関係なさそう!

意宇(おう)の付近

「意宇」は不思議な呼び名だ。出雲風土記では八束水臣津野命(やつかみずおみつぬのみこと)が大山を杭に夜見が浜を綱にして朝鮮から土地を引き寄せて美保岬を作った時に「おう!」と言ったことからこの名前がついたという。この地は古代から豊かな地で、大和と対抗できる巨大国家だった。スサノオ神、大国主神など日本神話で重要な神の故郷である。

- 国府範囲は広い

- 国府の端にある眞名井神社

- 眞名井の和泉

- 神魂神社付近の風景