孫たちが夏休みの旅行に行ってしまった。トマトとピーマンのプランターに水やってね! と言われたので毎朝、早起きをして2か所に水撒きに行く。「カブトムシにも餌をやってね!」とも言われた。

締め切った家の中は、蒸しぶろ状態なのでカブトムシもかわいそう。窓を開けて風を入れる。涼しくなるまで、まって家に戻るが、水撒きカブトムシで一日が終わる。まあでも充実した一日であった。

孫たちが夏休みの旅行に行ってしまった。トマトとピーマンのプランターに水やってね! と言われたので毎朝、早起きをして2か所に水撒きに行く。「カブトムシにも餌をやってね!」とも言われた。

締め切った家の中は、蒸しぶろ状態なのでカブトムシもかわいそう。窓を開けて風を入れる。涼しくなるまで、まって家に戻るが、水撒きカブトムシで一日が終わる。まあでも充実した一日であった。

私の携帯電話には歩数計がついている。と威張ったら、だれのにもついているよ!とのこと。昨年から歩数をパソコンに入れて記録している。ときどきは月間40万歩を越えることがあるが、だいたいは35万歩程度だ。ほぼ万歩計の名前の通り1万歩程度だ。

でもカアンリ心配がある。私の性格からいうと、8月は50万歩を越えてやろうなどという目標を立ててしまうだろう。・・・人ごと見たいだが、もう十分意識している。でもこりゃまずい。医者に「歩いた方がいいですね」と勧められたが、月間50万歩も歩く心臓病者はいないだろう。やはり40万歩に落とさなきゃ。でも50万歩になるかもしれないな。・・・何言ってるんだ! 自分の事だろうに。

朝思い立って平標山へ行ってきました。越後湯沢から苗場に上がる火打峠の脇に登山口があります。ここからは林道経由と松手山経由の2コースがあります。たいていは目の前に見えている送電線の鉄塔に上がる松手山コースから頂上に行き、平標山山の家を経て、林道に下る一周コースをとるようです。

標準タイムは登り3時間、下り2時間程度です。私は9時半に駐車場から歩き始めました。持ち物はおにぎりとペットボトルの水とカメラ。ストックを一本。足元は先日買ったキャラバンシューズです。昨日は午後雷と大雨警報でした。本日も2時過ぎたら雷になりそうなので、11時には下山を開始する予定で行きました。

送電線の鉄塔までの登りはただただ急登です。30分。そこから頂上らしきものが見えるので気分は良くなりますが、近づくとその背後に長い尾根が続いています。その先に本当の頂上があります。ちょっとがっくりですが、偽の頂上の付近の急こう配の斜面は一面のお花畑。シモツケのピンクの色が一番です。

大山祇の石碑がある蛇紋岩の斜面で10時半。もう下ろうかと思ったら、一緒に歩いている人たちが、「ここまで来て引き返すのはもったいないよ!」という。でも11時までには頂上に着きそうもないし、雲も上がってきたので、決断のしどころ。でも人がたくさんいるので、何とかなるか。頂上に向かう。11時前にタッチして下りにかかる。平標山の家側から見ると、本当に平らな山だ。

山の家のお兄さんはいい感じの人だ。400円のコーラを買う。このお兄さんが背負ってきたと思うと高くはない。2、3本買おうと思ったが数少ないかったので、おいしいお水を飲んで下りにかかる。こちらも階段だらけ。林道に降りてからけっこう長いが、頭の上に送電線が見えるとあと少し。12時半には火打峠につき、車に戻る。高速道路は大混雑で、赤城のSAで寝てから帰京。

動画を作りました。youtube https://www.youtube.com/watch?v=leizdRuNwAM

飯士山(いいじさん)は越後湯沢の駅から見えるすっきりした形の山だ。岩原スキー場のメインゲレンデはこの山に続く斜面に広がっている。したがってこの山に登るにはスキー場のゲレンデから行くのが一般コースだ。私はいつも一番左のリフトの終点(700m)から山道に入る。

頂上は1111.8m、岩原橋が386mだから登りは726m。岩原橋から往復2時間というのが、元気な時のわたしのペースだ。しかし最近は登りだけで2時間かかる。下りは走ってくることができるので、1時間。往復3時間が今のペースだ。

本日は700m地点まで1時間かかった。残り400mを1時間では行くことはできないかも、と思っていたら、段々雲行きが怪しくなり、雷も鳴りだした。逃げるが勝ち。リフト小屋の下でお父さんが子どもに「山の天気は急に変わる。雨合羽を持ってきて良かっただろ!」と話している。私はペットボトルしか持っていないので、大急ぎでかけ下る。岩原橋まで30分で下った。

とたんに土砂降り。駅まで10分ほどだが、目の前が見えないほどの雨。子どもたちはどうしたろう。雨合羽ではどうしようもない。お父さん、どう説明しただろうか。

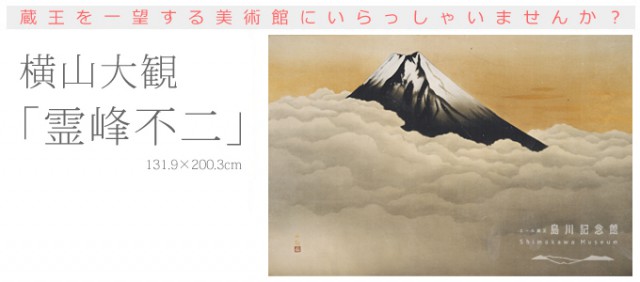

蔵王山のふもとに遠刈田温泉がある。この近くに「島川記念館」という美術館がある。島川さんのコレクションを展示したものだと聞いていたので、それほど期待していなかった。しかし地元のおの寺君が「見た方がいいですよ!」というので行ってみた。1500円は高い? いやいや入ってすぐにもう驚いた。横山大観の絵から始まって、平山郁夫のシルクロード。シャガールやユトリロなどなんの脈絡もなく対策が並んでいる。数年前に奄美大島まで見に行った田中一村の絵も3点あった。

パンフレットに書かれた名前だけを並べておく。

青木繁・上村松篁・梅原龍三郎・岡鹿之助・荻須高徳・片岡球子・加山又造・川合玉堂・岸田劉生・小磯良平・児島善三郎・小林古径・佐伯祐三・杉山寧・須田国太郎・高橋由一・田中一村・橋本関雪・林武・速水御舟・東山魁夷・平山郁夫・前田青邨・向井潤吉・棟方志功・村上華岳・森本草介・安井曽太郎・横山大観・カシニョール・マリーローランサン・モーリスユトリロ: 樂茶碗:板谷波山・加藤唐九郎・北大路魯山人・楠部彌弌・高村光雲・ガレ・ドーム

世の中には大金持ちが沢山いて、彼らがパトロンとなって美術、工芸、音楽などが発展してきたのだろう。そのお金の出所はいずれか分からないが、いまアサドラマで一番人気の白蓮さんの元夫、九州の石炭王も余ったお金を文芸に出資している。それに引き換え、現代の大企業、三菱や三井など大財閥はケチだな。テレビのスポンサーで自分の製品の宣伝をするだけでは社会貢献にはならないな。草川さんがどういう人か分からないが、この美術館だけで、後世に名が残るだろう。

2011年の7月に地平線会議の仲間、か曽利くんやシェルパくんたちと尾浦漁港へ手伝いに行った。津波の襲われた港には数十軒の家があったが、すべて壊され、がれきの山になっていた。何をしていいか分からず、とりあえず半壊状態の家の瓦をはがして、ちょっと上にある保福寺に運んだ。家々はその後重機で取り壊され、きれいに整地された。後になって考えると、我々のやったことは何にも意味はなかったが、その時にはなんとか体を動かさずにはいられなかった。

その後2回ほど訪れたが、沈下した港はかさ上げされ、漁船は多く戻ってきていた。ホタテの養殖も順調ということだが、港には一軒も家はなく、さびしい。漁民の方は仮設から車で通ってくるのだそうだ。今後この港がどうなるのだろうか。

保福寺の前に建てられていた「女川いのちの石碑」

「ここは津波が到達した地点なので、絶対に移動させないでください。

もし大きな地震が来たら、この石碑より上に逃げてください。

逃げない人がいても、無理やり連れ出してください。

家に戻ろうとしている人がいれば、絶対に引きとめてください。」

気仙沼の漁港のかさ上げ工事は完了して、もう水揚げが行われている。朝遅かったせいで、見学に行った時にはもうセリは終わっていたのだろう。静かな雰囲気だったが、完成した魚市場をみると「よかった」という気分になる。

しかし一歩外に出ると、広大な敷地はかさあげ工事の真っ最中。「三陸道工事」と書いたダンプカーが次々と土砂を運んでくる。陸前高田と違って、ベルトコンベアで運べるような山が近くにないので、土砂は三陸道の工事現場の廃棄土砂を持ってくるようだ。

いくらダンプカーが大きくても、この広大な場所を4m近くかさ上げするのは大変だろう。今の調子だろ、人が住めるようになるのには、まだ数十年はかかりそうだ。土木工事屋さんは持続可能な工事が続くので潤うだろう。しかし三陸の各入り江でこんな工事がなされているが、完成はまだまだ先のことだ。

戻ってくるのは、昔のこの地域の生活を知らない人になってしまうだろう。100%安全ではないけど、例えば鉄筋で8階建てのビルなら、今回の津波にも対処できる。もうちょっと現実的な工事はできなかったのだろうか。・・・当事者にとってはよけいなたわごとだろうが、なんとなくそんな感じがして、心穏やかではなくなった。

前回2012年に来た時には、気仙沼の町には大きな船が打ち上げられ、火事で焼けた跡が各所に残り、がれきが積み上げられていた。これをどうやって処理するのか、と心配したのだが、打ち上げられた船は撤去され、がれきはどこかへ運ばれており、町はすっきりしている。

しかし津波に襲われた地域の建造物は撤去され、広大な平野になっている。気仙沼大島の発着する港に、船はたくさんいるのだが待合室ターミナルは撤去され、岸壁から直接乗り込むようになっている。雨の日など大変だろうに。3階建の男山酒造のビルは1,2階が流されて、3階だけが残っていたが、保存されることになったそうだ。

私たちは港のすぐ上にある、エレベーター付きのホテルに宿泊した。岩盤の上にあるので地震津波の被害はほとんどなかったが、目の下では大惨事が来ていたばしょだ。周辺のホテルはかなり復活し、多くの宿泊者がいる。このホテルは観光客が多いが、他のホテルは復興工事の人たちが長期滞在しており、繁盛している。

手前の岩がごろごろしているところは、昔「一景島」と言われたところ。このホテルがある場所は明治の時代には入り江だったことが分かる。大昔からの陸地ではなく、埋め立てによってできた場所だったのだ。地震が沈んだのは、自然の摂理から言えば、不思議なことではなかったのだろう。

この岩は石灰岩で、近隣の地区は同じ地質だ。先日天皇さまが視察された岩井崎(横綱秀の山の像が立っている)も同じ石灰岩で、ウミユリの化石がたくさん見られる。

猊鼻渓からは今泉街道を通り、笹の田峠の難所を越える。峠からは室根山がみえる。室根山は気仙沼湾にながれる大川の水源。気仙沼のカキ養殖業の畠山さんは、海と森はつながっている、森がだめになったら海もダメになるとの主張で、水源の室根山に植林を始めた。『森は海の恋人』文春文庫

我が一行は気仙沼ではなく陸前高田に降りて行く。途中の八木澤商店でお醤油、たれ汁を買う。この醤油屋さんは陸前高田で200年以上も醤油屋さんをやってきた。しかし津波はこの店工場を完全に破壊した。しかし社長は1人も解雇せず、再建することを決意した。現在は海から離れた辺鄙な場所だが、そこに本店を移して商売をしている。ここまでお客はやってくるそうだ。我々も醤油を買い求める。

今泉街道(陸前高田の中心は今泉だった)を陸前高田に降りて行く。大平原のような景色に、近くの山を崩した土砂がベルトコンベアで運ばれている。この大平原をぜんぶかさ上げするようだ。とてつもなく大工事。他の町と違って、ダンプカーではなくコンベアで土砂を何キロも運んでいる。この方式の方が早いし、確実だ。

前に来た時には、昔の高田松原にただ一本残った奇跡の一本松があった。それも枯れて、現在は金属や樹脂で作ったレプリカが立っているが、ベルトコンベヤの巨大な装置の中にうずもれている感じ。

それにしても、ものすごい工事だ。ここまでやる必要があるのか・・・よそ者はついよけいなお世話をする。日本列島改造! なんてもんじゃなく、日本列島新設という感じ。山を崩したところにも平地ができる。平地はかさ上げして新しい街ができる。現在は1人もいない。数年後には町が復活しているのだろうか。地元のお人には申し訳ないが、つい心ないことを言ってしまった。

本日から3日間、大昔の山岳部の仲間と、三陸旅行です。気仙沼のおの寺君の案内で、三陸を回ってみようというものです。今回は2回目で、前回は地震津波の後の2012年でした。

復興の様子を見て、応援しようというのが趣旨ですが、おの寺君は、「東北の歴史遺産も見た方がいいよ」と言ってくれる。そこで高速道路の一関ICで降りるが、「中尊寺や毛越寺はいいよ、まず三陸に行こう!」の意見の方がが大勢で、せっかくの歴史探訪は中止。それでも途中の「猊鼻渓ぐらいは寄って行ってよ!」、という説得で船遊びで、涼をとることになった。

思っていたよりもはるかに立派な観光地。石灰岩の岩壁とみどりの水面がすばらしい。船頭さんもなかなかでした。

そのあと一路陸前高田に向かう。前回来た時には奇跡の一本松はまだ残っていたが、今回は・・・!

環七通りからちょっと入ったところに、独立記念碑があった。板橋区から独立して新しい区になった記念の日だそうだ。しかし独立というのは穏やかではない。その前には植民地化されていた感じがあるからだ。

練馬というのは板橋に隷属していたの??? 分離しただけだろうに?そんなに大げさに言わなくてもいいのに、と思うのは、私が板橋区民だからだろうか。

ところで、明日から気仙沼の「おの寺君」を訪問する。山岳部の仲間で、3.11の時には、宮城県の高校の校長先生だった。あと数日で定年だったのだが、その後は学校が避難所になって大変な仕事を請け負ったようだ。その後体を壊し、心配をしていたのだが、少しは良くなったようだ。地震津波直後にも訪問して支援をしたのだが、今回の訪問は多少は気が楽だ。気仙沼の実家を訪ね、温泉にも泊まるつもりです。

3連休の最後の日。関西、東海あたりは梅雨が明けたらしい。関東は明日あたりかな。徳沢の天気は良好。しかし奥さんが昨日虫に刺されて顔が腫れてしまい、昨日の夜、徳沢園の隣にある日大の診療所で見てもらったが、今朝も注射してもらうことになっているので、出発は遅れた。

腫れはだいぶ引いて顔は本に戻ってきた。天気も晴れになり、奥又白谷や明神岳が輝いて見える。昔はあのあたりを歩きまわっていたが、今はあそこまで上がることもできないだろうな。

しかしまだここでこの景色を再び眺めることができることの幸せ。昨年末に入院した時には、「もう山に行くことはできないなあ!」という気分だったが、今は「来年もこの景色を見に来るぞ!」という気になっている。自重して、来年は涸沢にいけるようにトレーニングしておこう。体力は孫たちにどんどん引き離されているが、来年まではなんとかついていきたいのだが。奥さんはあきらめているが、がんばらせなければ!!

天気図はもう梅雨明けだが、予報は雨。しかし私の予想は雷雨はあっても、雨はひどくない。ということで予定通り涸沢(からさわ)に向かう。おばあちゃんたちはちょっと無理そうなので、途中で分かれて先に下ることにしていた。

子どもたちは元気で、年寄りを置いて先に行ってしまう。私は昔登った屏風岩の岩壁を見ながら、ゆっくり歩く。どこを登ったかよくわからないけど、あんな急傾斜をよく登ったもんだ。

上から下りてきた登山ガイドさんが、一昨年も徳沢で出会った増島さんだった。昨年けがをしたが、無事復帰してガイドさんをしている。さすが鍛えてある人は違うなあ。先に降りているはずの奥さんたちに、私の方の状況を伝えてもらう。1時間ほど前に降りた奥さんにすぐに追いつく速さだ。後で聞いたら、私に会ってから15分ぐらいで奥さんに追い付きたようだ。

本谷橋で、天気が変わりそうなので、子ども連れではちょっと不安ので下ることにした。しばらく下ると、山ガールから声をかけられる。若い女性から声をかけられることはないのだ。米山さん。昔「沙原の会」でよく徹夜で奥武蔵の山々を歩きまわっていた若い仲間だ。一瞬にして思い出したが、今から数十年前の話だ。若い女性・・・・?? でも山にいる女性は若い。