群馬1 岩本駅近かに 首を傾げた犬がいた!

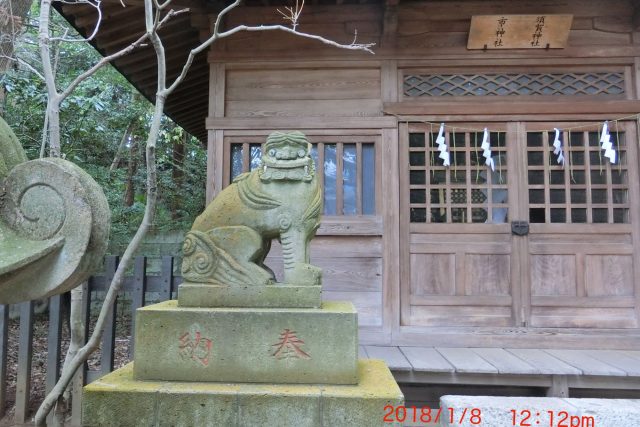

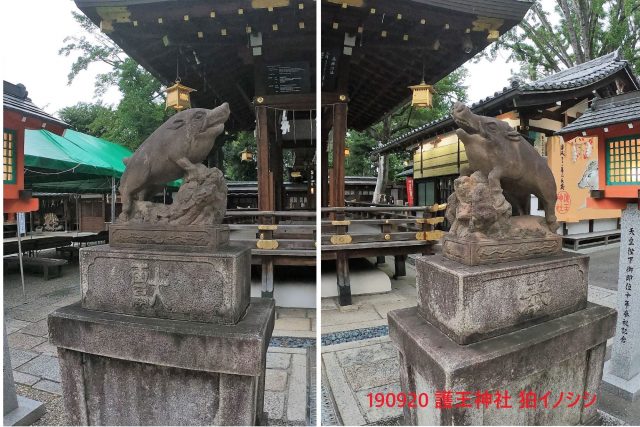

JR上越線の岩本駅の近く、線路を渡った高台にこの狛犬がいる。狛犬と書いたが、阿の位置にあるのはただの「犬」の像で口も閉じている。吽にいたってはちょっと首をひねって愛嬌を振りまく「犬」そのもの。「あなたは狛犬なの、それとも犬なの?」と聞いてみたくなった。 地元の石工さんは、狛犬は犬の種類だろうと考えたのかもしれない。たぶん見たことはないが話に聞いていた「狛犬」と言うものを想像して作り上げたのではないか。

関東の山奥の小さな神社には犬みたいな狛犬がいるが、こんな動きのあるのは珍しい。石工さんの思いはわからないが、狛犬愛好家から見るとよくぞ作ってくれたという名作である。

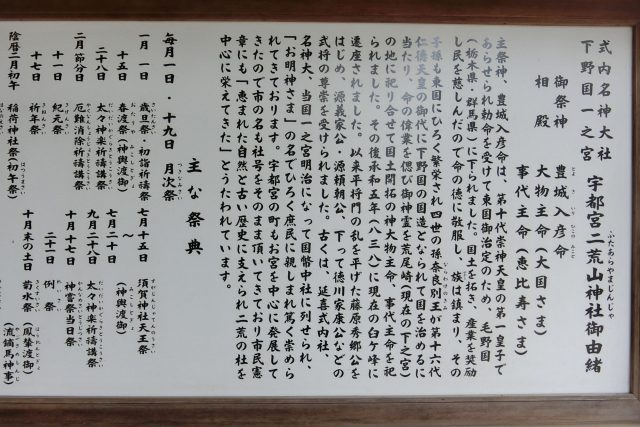

岩本神社の目の下は上越線の線路でその先は国道17号線をへて利根川が流れており平地はほとんどない。岩本宿は対岸の高台の上にひろがっている。なので周辺に神社の氏子はほとんどいない。しかし小さな神社なのに本殿の彫刻はすばらしく、木鼻の獏の木像はつい最近取り換えられて手入れもよい。いったい誰がお守りをしているのか?

明治期には国家が神社を維持していたが、いま小さな神社の維持は誰かの善意でしかない。しかし善意の民もどんどん高齢化が進み、社殿も荒れ果てているところも多い。放っておくと前(023)に古河で見たように「野良犬」になってしまう。なんとか文化財として維持できないものか?