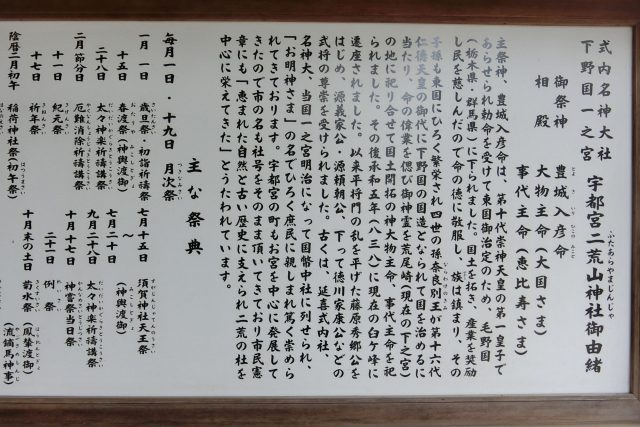

群馬3 上野一之宮貫前神社 豪華社殿なのに狛犬は・・・

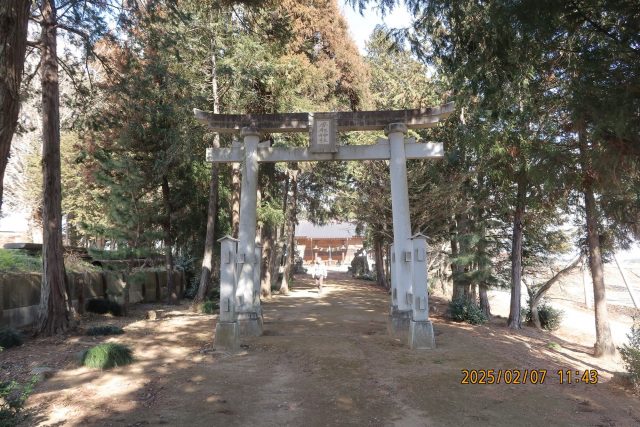

高崎から出る上毛電鉄に上州一宮駅がある。上野国一之宮の貫前神社への参拝者が使う駅だったが今はほとんどの参拝者は車で来る。その理由は参道口に来ればわかる。遥か上の方に大鳥居があり、急な石段は年寄りにはきつい。

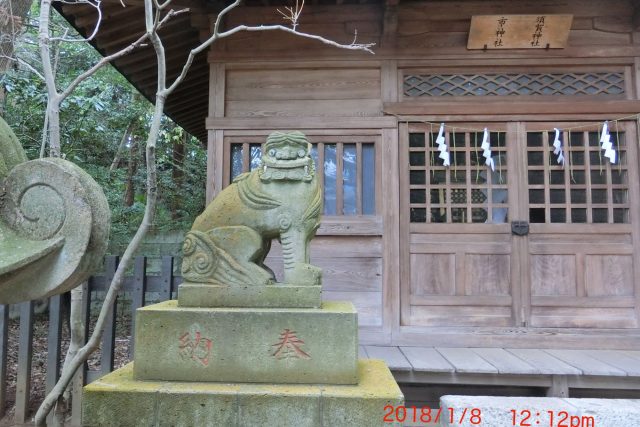

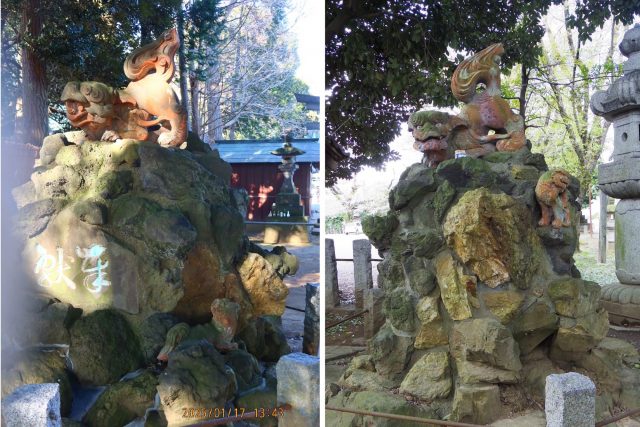

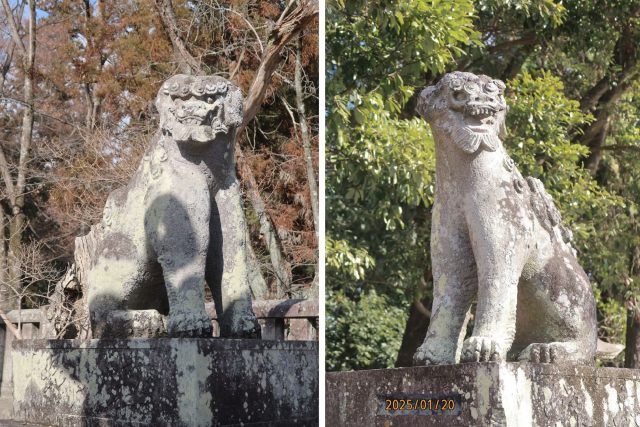

振り返ればすごい景色だが、最高点に神社はない。なにか愛想の悪い変顔の狛犬が出迎えてくれる。「世の中甘いものじゃありませんよ」という雰囲気だ。

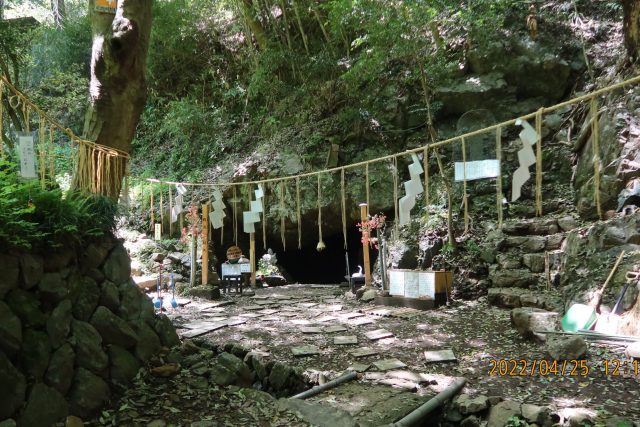

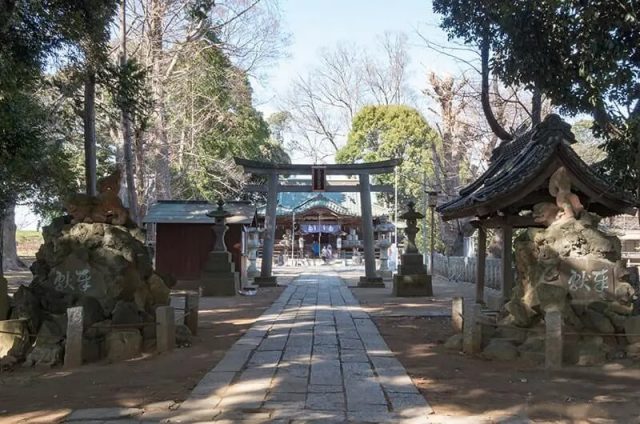

狛犬の背後にある鳥居の先にはなんと急な下り階段が付いている。鳥居からは拝殿本殿の屋根が見下ろせるのだ。「やっと上がったのに、また下るの?」

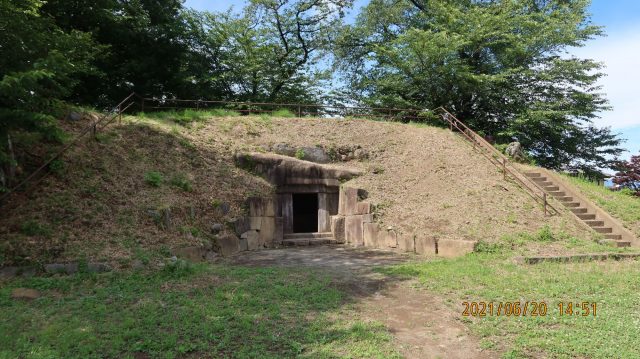

社殿は「下り参道宮」になっており「綾女谷」の谷底にあるのだ。

谷底に降りると重要文化財の拝殿本殿がある。徳川家光の造営になるものだが、2013年に平成の大修理を終えた。垂木は弁柄朱漆塗、破風建具は黒漆塗り、建物は極彩色され、檜皮屋根はふき替えられ、すばらしい神社に生まれ変わっている。

ところで狛犬だが下り参道の途中に岡崎型の新しい狛犬が居り、最高点蓬が丘に顔は不気味だがスタイルの良い狛犬が大きな灯篭と並んでいる。昭和2年建立。高い台座の上にいるので仰ぎ見る形になり顔をはよく見えない。