子年(ネズミ年) 京都 大豊神社

丑年(うし年) 東京文京区 牛天神社

寅年(トラ年) 京都 鞍馬山 毘沙門天

卯年(うさぎ年) 埼玉浦和区 調(つき)神社

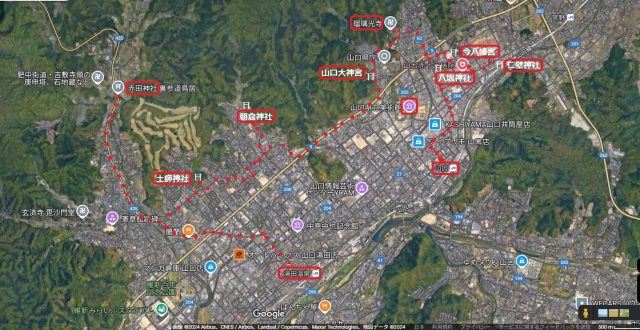

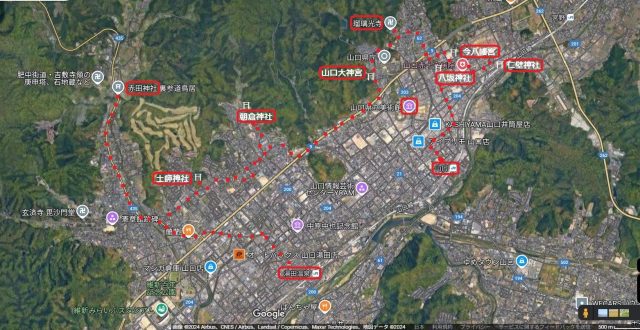

山口県庁に近いところに神社が集まっている。その中でも重要なのが今八幡宮だが、ここには朝倉八幡宮も合祀されているという。今も朝倉八幡宮はあるのになぜ?と思った。理由はもとの今八幡宮は「宇治皇子」だけを祀っていた。八幡なのにおかしいということで朝倉八幡から「応神天皇、神功皇后、仲哀天皇」を追加したらしい。よくわからないが大内氏の一番重要な神社ということは宮司さんに聞いてよくわかった。

ここの神社の狛犬の大きさは前の写真と比べるとわかる。おかっぱ髪の立派な姿はなかなかいい。石段の上の拝殿前にもう一対の狛犬がいる。

境内社はいくつかあるが「客人神社」が気に入った。石段途中にあるので狛犬はいない。客人と書いて「まろうど」と読む。

もう一つ境内社がある。八柱神社で、狛犬がいる。これは門前の立派な狛犬とは違って普通のよくある狛犬。

今八幡のすぐ背後に豊栄神社と野田神社がまとまって並んでいる。ここには立派な能舞台があり先日野村萬斎が来たという。なかなか由緒ある場所のようだが、今八幡宮に比べればごく新しいようだ。

阿吽の吽の方には角がある。これは本来の狛犬を示す。阿の方は珠を口の中に入れている。こちらは獅子である。

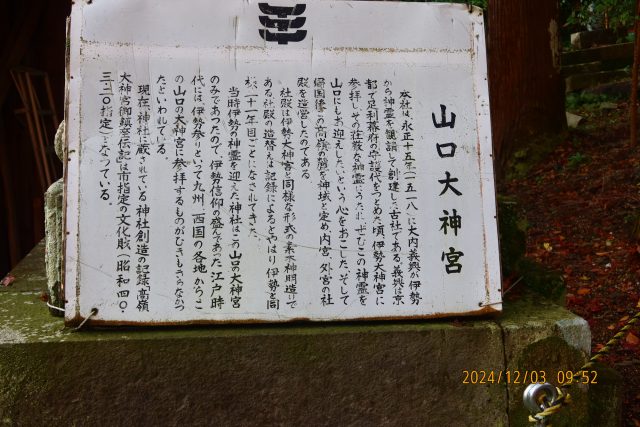

山口大神宮は1520年に大内氏が伊勢神宮の分霊を勧請した神社である。

14世紀頃から京都が兵火で疲弊する中、山口の町は平和で豊かで『西の京都』といわれる程の繁栄を誇った。伊勢神宮の分霊を受けた神宮は明治までは山口大神宮だけであった。江戸の頃から中国地方、北九州各地の参拝者も多くなり『西のお伊勢さん』と呼ばれ賑わったという。

山口大神宮の中にある内宮、外宮は長い階段の上にある。途中には稲荷神社、多賀神社がありそれぞれに狛犬がいる。山口大神宮の参道狛犬は途中1カ所にいる。

下の左は稲荷神社入り口の鳥居前に居り、耳が大きな狛犬だ。もう一つは山口大神宮の内宮外宮に上がる参道石段の両脇にいる。寛政3年(1791年)奉納したものだが石工名はよめない。なかなかユニークな狛犬である。耳の大きな狛犬に比べると小ぶりである。

石段を最後まで上がると伊勢の内宮外宮の建物が見えてくる。ここの内宮は伊勢神宮と同じ鰹木は10本、内削ぎ千木で女神がいることを示している。外宮は豊受神宮と同じで鰹木9本、千木は外削ぎで男神であることがわかる。

山口大神宮の中にある多賀神社

この狛犬はよく見るもので端正な感じ。尾も大きく毛並みの彫刻もすばらしい。多賀大社はイサナギ神を祀る式内社で、山口大神宮の多賀神社はここから分霊をしたものだ。

高峰稲荷神社 狐がたくさん!

いろいろな狛狐?がいた。下は見返り狐、なぜかここに陶器製の狛犬がいた。おそらくどこかにあったものを、この場所に一時保管してあるのでは??

山口大神宮の下には山口県庁がある。付近には食べ物屋もコンビニもないので県庁の食堂でお昼を食べて、元気を出して次の八坂神社に向かった。

01 赤田神社の紅葉と狛犬

山口に来て最初に訪れた狛犬は赤田神社のものだった。ここは周防の四宮(しのみや)だ。狛犬に出会う前にこの美しい紅葉を堪能した。ここまで運んでくれたタクシーの運転手さんを呼んで一緒に眺めた。地元の人なのにこの紅葉は初めてだという。

祭神は出雲系の大貴己神だが、出雲大社のような大きなしめ縄はない。狛犬も出雲型の威嚇狛犬ではなくやさしいものだ。

阿吽ともに口を開けているみたいだが、左側は口は開いていても歯は閉じているみたいだ。いずれも過大な装飾はなくシンプルでなかなかかわいい。

拝殿の天井には地元の絵師内藤鳳岳が描いた龍がこちらをにらんでいる。拍手しても共鳴はないので鳴き龍ではないようだ。隣にえびす神社があったが、狛犬がいないので無視してしまった。ゴメンなさい!

赤田神社から山口大神宮に向かう途中の岡の上に八幡様があった。かなり石段の登りできつかったので下りは石段ではない山道を下ったら人家に出た。奥さんが通れないから戻れというが我々の姿を見た旦那さんが「通っていいですよ!」という。通り抜けるとタクシーの待つ道だった。なんか夫婦で言い合っている。もめなければいいのだが・・

やっとこさ登ったが石段の両脇や石垣の上の塀の細工がなかなかおしゃれである。ここの祭神は八幡宮なので八幡大神、応神天皇、息長帯姫(神功皇后)を祀っているのはどこも同じ。

なかなかかわいい狛犬。作られた年代が文化5年(1808年)と刻んである。左の吽の頭には角のようなものがあるが写真ではよくわからない。狛犬はこの一対だけであった。

まだ山口大神宮につかない。山の端に神社が見えたので運転手さんに行ってもらう。湯田温泉神社と朝倉神社が並んでいた。メインの朝倉神社の方に狛犬がいた。温泉神社にはいなかった。

難波型の狛犬だと言われているそうだが、私にはよくわからない。なかなか愛嬌があっていいのだが。文政8年(1825年)奉納と書いてある

朝倉神社、なんとなく由緒ありそうな名前だ。幕末の動乱期に湯田温泉に滞在していた京都のお公家さん7人(七卿落ち)はこの神社に参っていた。三条実美らの歌が奉納された。明治になると彼らは赦免され明治政府の要職を担った。

やっと3社を回ったが、まだまだメインの山口大神宮、今八幡宮には到着しない。お昼も食べていないので奥様は不満そうだ。 2024年12月3日