会津美里町に岩代国一宮の伊佐須美神社がある。古事記によれば、四道将軍として北陸道に派遣された建奴奈河別命と東海道を北上して来息子の大毘古命が合流した場所、すなわち相津( あいず)に作られた神社だそうだ。

会津美里町に岩代国一宮の伊佐須美神社がある。古事記によれば、四道将軍として北陸道に派遣された建奴奈河別命と東海道を北上して来息子の大毘古命が合流した場所、すなわち相津( あいず)に作られた神社だそうだ。

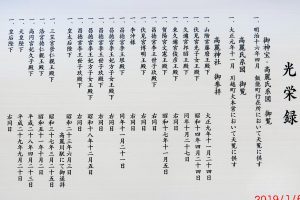

この神社は岩代國一宮と称せられている。しかし岩代國というのは明治時代にほんの一瞬存在しただけの国名なので、昔からの一宮ではない。全国一宮会では、新一宮として伊佐須美神社を認定している。しかし新一宮と言われると新しく作ったように聞こえる。実際には延喜式の(925年)の式内社なので古くから存在しており、奥州二宮として知られていた。

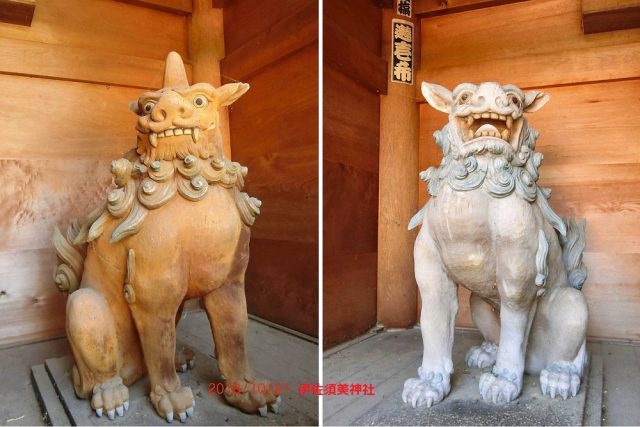

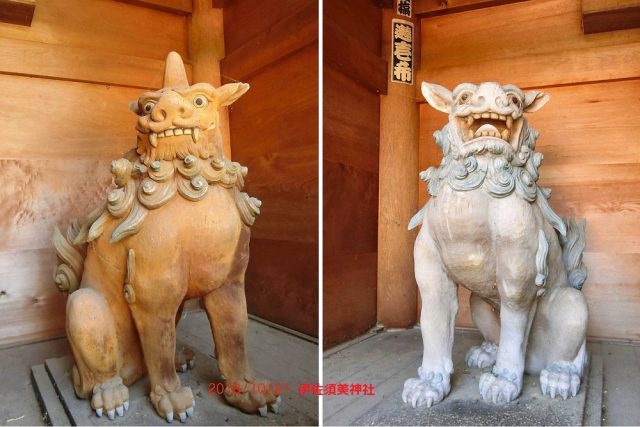

一緒に行ったYOさんの解説では、本社のナンバー2だった副社長が新しい支店の社長になったようなものだ、と言う。なるほどよくわかる。律令時代、白河以北は大和政権の力は及んでおらず、東北地方はまとめてぜんぶを陸奥(奥州)とよんでいた。陸奥(奥州)の一宮は白河の関の近くの棚倉に置かれていた。 立派な鳥居、隋神門(門の中にこの立派な木造狛犬がいる)、をくぐって境内に入るとアレレ、ちっちゃな拝殿があるだけ。後ろには土台の石はあるが建物はない。宮司さんに聞いたら、2008年に不審火で焼失したという。今は皆さんで元のように復活させると頑張っておられる。いつもよりちょっとだけ多くお賽銭を入れた。

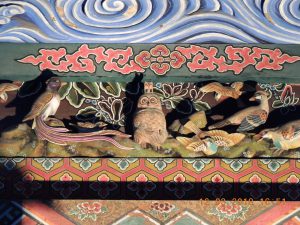

立派な鳥居、隋神門(門の中にこの立派な木造狛犬がいる)、をくぐって境内に入るとアレレ、ちっちゃな拝殿があるだけ。後ろには土台の石はあるが建物はない。宮司さんに聞いたら、2008年に不審火で焼失したという。今は皆さんで元のように復活させると頑張っておられる。いつもよりちょっとだけ多くお賽銭を入れた。

-

-

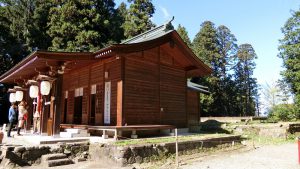

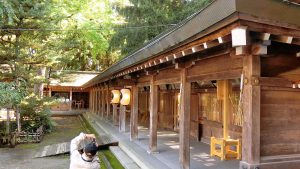

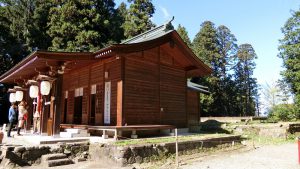

仮本殿:本殿は放火で焼失

-

-

ご縁を祈るKOBAさん

本殿がないので、仲間のKOBAさんはご神木の前でご縁をお願いした。仮本殿前に戻ったところで、突然KOさんが驚いた顔を見せた。私とYOSHIさんは何事が起こったかと心配した。なんと息子さん一家とぱったり出会ったのだ。お孫さんは「なんでジイちゃんがここにいるの」と状況を理解できないふうだった。高崎在住のKOBAさんと埼玉在住の息子さん一家、なんの連絡もなかったのに会津の伊佐須美神社で出会うのは奇跡としか言いようがない。

-

-

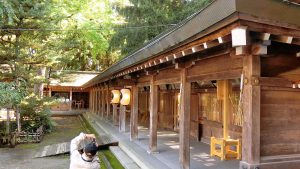

回廊は焼けなかった

-

-

奇跡の遭遇(会津)

大毘古命と建奴奈河別命の親子が会津で出会った、まさに同じことが、古事記以来1300年のちに起こったのだ!すばらしい「会津」に出会って感激した。

-

-

太・・・どんな意味?

-

-

ご神鳥かな?

大人気喜多方ラーメン:2時間ぐらい待たなければムリ!

その感激さめやらぬまま喜多方にいきラーメンを食べた。喜多方ラーメンの味は伊佐須美神社の感動に比べれば、それほどものではなかった。感動はそうめったやたらにあるものではないのでまあいいか。

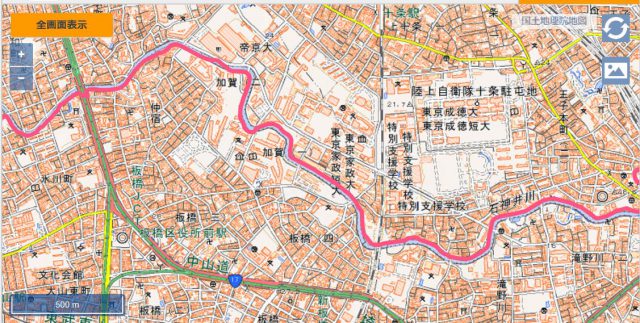

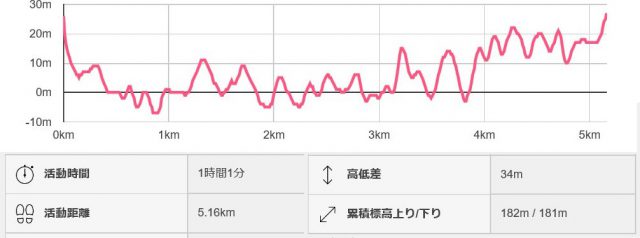

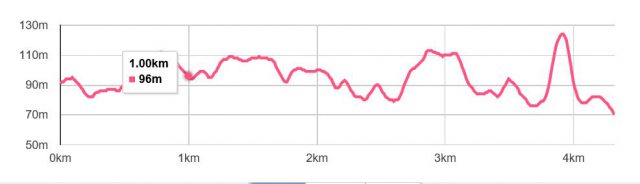

これまで正確に距離や時間を測ったことはなかった。ヤマップを使うと実に簡単にできる。もっと早く知っていれば・・・、でも散歩に時間や距離はいらないな。もしこれを日常に使うと、これよりも時間を縮めようなど努力をしてしまうだろう。今の私には必要ないけど、一月末には八甲田に行くので、霧にまかれたりしたときには役立つだろうから、使い方を練習しておかなければいけないな。

これまで正確に距離や時間を測ったことはなかった。ヤマップを使うと実に簡単にできる。もっと早く知っていれば・・・、でも散歩に時間や距離はいらないな。もしこれを日常に使うと、これよりも時間を縮めようなど努力をしてしまうだろう。今の私には必要ないけど、一月末には八甲田に行くので、霧にまかれたりしたときには役立つだろうから、使い方を練習しておかなければいけないな。

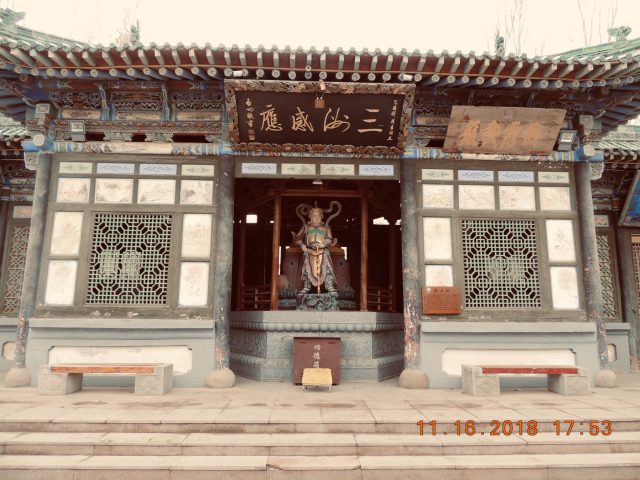

私たちが敦煌に下りた前の日に雪が降った。敦煌山荘から見える砂丘は雪をかぶっている。すばらし景色だ。この砂丘の高さは200mもある。これは山ではなく砂が吹き上げられた砂丘であり、風の吹き方によって姿を変える。

私たちが敦煌に下りた前の日に雪が降った。敦煌山荘から見える砂丘は雪をかぶっている。すばらし景色だ。この砂丘の高さは200mもある。これは山ではなく砂が吹き上げられた砂丘であり、風の吹き方によって姿を変える。

青春切符最後の一枚は鎌倉往復にした。往復しても1840円だから、青春切符1枚分2300円よりも安いのだが、トータルで考えると水郡線にのったり、諏訪まで行ったりしたので大いに得をしているので、オーケー。

青春切符最後の一枚は鎌倉往復にした。往復しても1840円だから、青春切符1枚分2300円よりも安いのだが、トータルで考えると水郡線にのったり、諏訪まで行ったりしたので大いに得をしているので、オーケー。

この狛犬に迎えられて、高い石段を登るとその上に社殿拝殿があります。ここには石川城という城があったようです。奥州安倍一族と戦った(前九年の役)源のなんとかという人が代官となってここに住み着き、石川なにがしかと名乗ったそうだ。その石川が地名になっという。

この狛犬に迎えられて、高い石段を登るとその上に社殿拝殿があります。ここには石川城という城があったようです。奥州安倍一族と戦った(前九年の役)源のなんとかという人が代官となってここに住み着き、石川なにがしかと名乗ったそうだ。その石川が地名になっという。 もちろん石川城よりも前から神社はあった。といってもたぶん磐座だったろうが、そのうち特定の神さまを祀るようになった。味耜高彦根(あじすきたかひこね)神という名前だが、たぶん誰も知らない。そこに誉田神(八幡神)を石清水八幡宮から勧請したのでこの地は八幡山になった。昔は神さまをどんどん追加することができたのだ。

もちろん石川城よりも前から神社はあった。といってもたぶん磐座だったろうが、そのうち特定の神さまを祀るようになった。味耜高彦根(あじすきたかひこね)神という名前だが、たぶん誰も知らない。そこに誉田神(八幡神)を石清水八幡宮から勧請したのでこの地は八幡山になった。昔は神さまをどんどん追加することができたのだ。 12時半に石川駅に戻ってきたが、次の一之宮がある棚倉駅に向かう列車は2時40分までない。2駅なので歩いて行こうと思ったが、20キロ先というので諦め。コンビニで親を買って涼み、待合室で高校生と1時間も待った。

12時半に石川駅に戻ってきたが、次の一之宮がある棚倉駅に向かう列車は2時40分までない。2駅なので歩いて行こうと思ったが、20キロ先というので諦め。コンビニで親を買って涼み、待合室で高校生と1時間も待った。 近津駅に来たら5時3分まで列車はない。待合室もない。帰りも鈍行。水戸に7時15分。日暮里に着いたのは9時30分。家には10時ちょっと前。朝から15時間半の行動だった。歩数は2万歩。疲れた!年寄には青春切符はつらい!

近津駅に来たら5時3分まで列車はない。待合室もない。帰りも鈍行。水戸に7時15分。日暮里に着いたのは9時30分。家には10時ちょっと前。朝から15時間半の行動だった。歩数は2万歩。疲れた!年寄には青春切符はつらい!

佐渡:白山神社

佐渡:白山神社 名前を確認するのを忘れた

名前を確認するのを忘れた