大物忌神社は出羽の一宮である。大物忌は伊勢神宮の食を司る神職の名前でもあり、豊受神の別名ともいわれる。しかしもともとは鳥海火山の噴火を鎮めるため祈った自然神だったであろう。東北の日本海側は火山噴火や地震、津波など天変地異に襲われることが多かった。象潟(きさがた)は芭蕉の奥の細道の北限名勝地として有名だが、芭蕉様に「ああ松島や!松島や」と言わせた風景はどこにもない。古墳のような小山がポコポコと点在するのどかな田園風景が広がっている。地震によって大規模に地盤が隆起して海は退いてしまったのだ。

大物忌神社は出羽の一宮である。大物忌は伊勢神宮の食を司る神職の名前でもあり、豊受神の別名ともいわれる。しかしもともとは鳥海火山の噴火を鎮めるため祈った自然神だったであろう。東北の日本海側は火山噴火や地震、津波など天変地異に襲われることが多かった。象潟(きさがた)は芭蕉の奥の細道の北限名勝地として有名だが、芭蕉様に「ああ松島や!松島や」と言わせた風景はどこにもない。古墳のような小山がポコポコと点在するのどかな田園風景が広がっている。地震によって大規模に地盤が隆起して海は退いてしまったのだ。

- 田に浮かぶ鳥海山:象潟から

- 5月に4回来た。今回初参拝

- 雨に西施がねぶの花

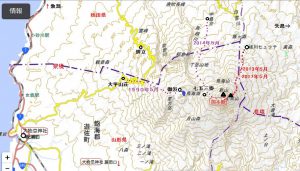

天変地異を身近に感じた人々は神を祀った。鳥海山の周辺には修験者によって多くの大物忌神社が作られた。一番危険な鳥海山火口付近にも修験の寺社があった。明治政府の神仏分離政策により修験者は追われ、里にあった寺社はそれぞれ神社として独立した。吹浦口と蕨岡口の神社がそれぞれ一宮を名のり混乱が起こった。明治政府はそれを調停して頂上にある大物忌神社を出羽一宮とするという折衷案を出した。全国の一宮の中で山の頂上にあるのは越中一宮の雄山神社(3000mの立山山頂にある)とここ出羽一の宮の大物忌神社だけである。一の宮巡りをする人にとってこの二つの神社は最難関で、一宮を何回もめぐっているバイク王賀曽利隆さんもまだ行ったことはないという。

- 東参道鳥居本店まで遠い

- 二殿並立・右月山神社

- 奉納5月5日

- 巨大灯篭

- 吹浦口二の鳥居

- 急な石段の上に本殿

- まだ桜!

- 大物忌神社吹浦口本殿

- 摂社豊受神社:鰹木が9本

私は越中一宮、雄山神社には数年前奥さんと一緒に東京から日帰りで登ってきた。奥さんにとっては初めての3000m峰だったので、とんでもなく大変な参拝だったという。もう一つの山頂神社である大物忌神社には参拝できないと残念そうだ。私は3年前に直前の七高山まで行き遠望したが、タッチすることはできなかった。今回年上の仲間とともに上ることができた。雪に埋まって屋根しか見えないので、お賽銭を入れることはできなかったが神さまには通じたと思っている。今年7月8日には伊勢神宮の古材をいただいて20年の式年遷宮を行うそうだから、もういちど来たいものだ。