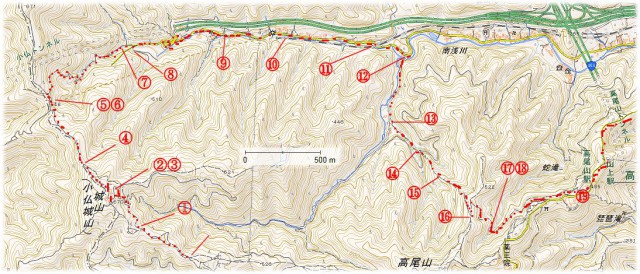

芭蕉と言えば俳聖。古池脇の陋屋に一人静かに座し、蛙がポチャンと飛び込むのを見守る老人、のイメージだ。しかし私にとっては日本のウルトラランナーの先達というイメージだ。「奥の細道」をたどってみて、それが確信に変わった。 奥州平泉を出て「尿前の関」から奥羽山脈を越え立石寺にでる峠越えが「奥の細道」の最大難所だった。芭蕉が通ったと同じ時期に私もその道をたどってみた。  私は東京を朝出て10時半に陸羽東線の鳴子温泉駅から尿前(しとまえ)の関に行った。芭蕉は岩出山をでて、午後になって到着したが、密偵と間違えられ夕刻近くまで取り調べを受けという。解放されたのはもう薄暗くなってやっと出発した。

私は東京を朝出て10時半に陸羽東線の鳴子温泉駅から尿前(しとまえ)の関に行った。芭蕉は岩出山をでて、午後になって到着したが、密偵と間違えられ夕刻近くまで取り調べを受けという。解放されたのはもう薄暗くなってやっと出発した。

取り調べを受ける芭蕉と曽良(与謝蕪村の画)

封人の家

今はトンネルで抜けているが尿前坂、薬師坂を上り、小深沢、大深沢を越え、雨の中3里の道を芭蕉と曽良は歩いた。 7月3日だったが、途中でほとんど暗くなって、やっと堺田の「封人の家」に到着した。封人の家は、芭蕉が泊まった宿では唯一残っている家屋で、重要文化財という。 芭蕉は暗い道で難儀したが、今は復元が進みなかなかいいハイキングコースになっている。しかし奥羽山脈の深い山中なので、今だって夕方薄暗い中歩くのは恐ろしい。そうならないように私は明るいうちに鳴子温泉駅からそのコースを走ってみた。小深沢、大深沢はちょっとした上り下りがあるが中山越えは快適そのもの。ほとんど平坦でふかふかの道を気持ちよく走ることができる。日曜日だったがだれ一人出逢わない。熊の幻影におびえながら12キロ、3時間で到着。ランニングコースとしてはこれ以上ない道だが、芭蕉の時代にはこうはいかなかっただろう。

いくらでも走れそうないい道だ。

熊が出そう!

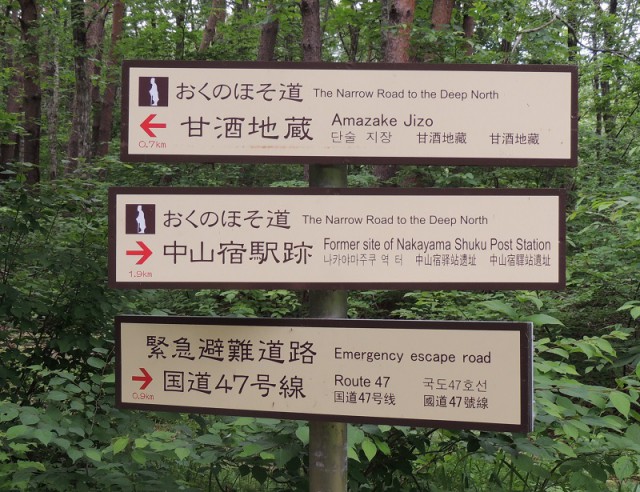

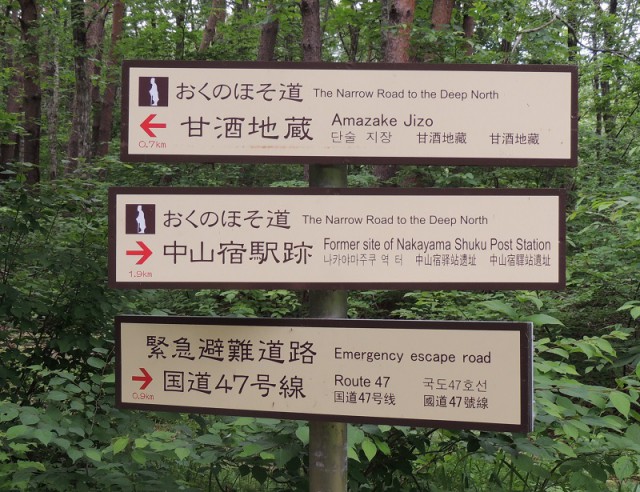

案内版は整備されている!

橋がないぞ! どうしよう!

ある案内書には、橋がないので荷物を対岸に投げ、四つん這いになって滑りやすい石をたどって渡ったと大げさに書いてあった。どんなもんかと思っていたら、こんなもんだった。 封人の家(庄屋さんの家)を見学し、日本海と太平洋に水が分かれる「堺田」駅から赤倉温泉に向かい、私はそこで一泊した。芭蕉は堺田で雨に降りこめられ三泊する。ここでつくった俳句が「蚤虱 馬の尿する 枕もと」

ここが東北日本の大分水嶺

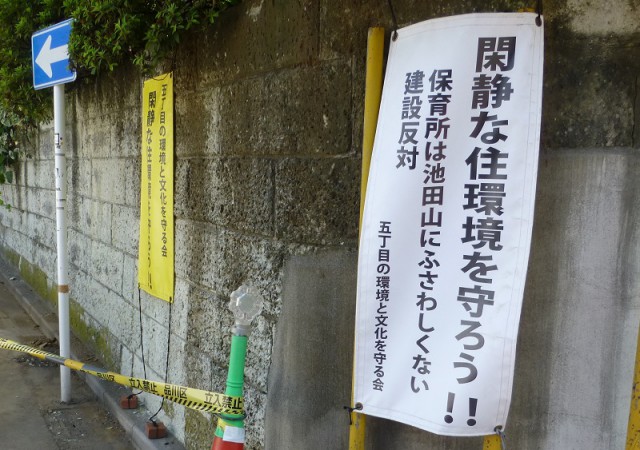

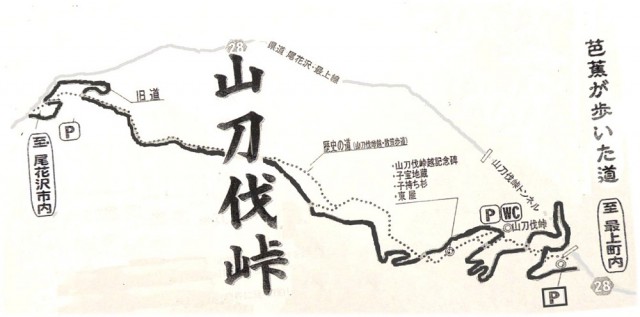

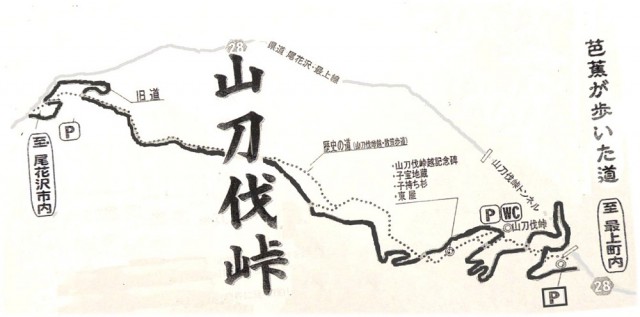

赤倉温泉から尾花沢へは山刀伐(なたぎり)峠がそそり立っている。堺田から尾花沢までは峠越えで31キロある。 芭蕉さまは朝早く堺田を発って昼過ぎには尾花沢に着き、地元の方々と俳諧の会を開いて いる。時速4キロで行っても8時間かかる。峠越えでは時速1キロがやっとだから、尾花沢への下り道は時速6キロ以上で行かなければならない。これは「歩き」ではなく完全な「走り」である。最初の写真は与謝蕪村が描いた芭蕉の旅スタイルである。この姿で峠越え30キロの山道を行ったのだからものすごい脚力だ。尿前の関で密偵(忍者)と間違えられたのは当然のことかも知れない。

いる。時速4キロで行っても8時間かかる。峠越えでは時速1キロがやっとだから、尾花沢への下り道は時速6キロ以上で行かなければならない。これは「歩き」ではなく完全な「走り」である。最初の写真は与謝蕪村が描いた芭蕉の旅スタイルである。この姿で峠越え30キロの山道を行ったのだからものすごい脚力だ。尿前の関で密偵(忍者)と間違えられたのは当然のことかも知れない。

峠には3つの道がある。

私は赤倉温泉から山刀伐峠越えて尾花沢に向かった。山刀伐峠は新しいトンネル、旧道、古道の三つがある。古道はブナ林の中、歴史の道として整備されているので歩きやすいが、急坂でつらい。それでも高低差は150mなので30分で登れる。尾花沢への下りは杉林で暗く、ながい。おまけに倒木はあり、草ぼうぼう、靴は露でぐじゃぐじゃになる。

本日もだれ一人逢わなかった。国道に出たとたん軽トラのおじさんが「乗りなよ」と言ってくれる。迷わず乗って高橋まで行き、そこから10キロほど走り、尾花沢の芭蕉清風記念館で、芭蕉像と対面した。

本日もだれ一人逢わなかった。国道に出たとたん軽トラのおじさんが「乗りなよ」と言ってくれる。迷わず乗って高橋まで行き、そこから10キロほど走り、尾花沢の芭蕉清風記念館で、芭蕉像と対面した。

走行距離は芭蕉の半分にも満たない13キロだが、芭蕉のように俳句をつくる体力知力も残っていない。やはり芭蕉は忍者にちがいない。

芭蕉の署名は「はせを」となっている。私の勝手なイメージだが、芭蕉さまは「馳男」=ランナーと自覚していたのではないか。

「芭蕉こそ日本のウルトラランナーの先達」説の証明になるかな?

ゴゼンタチバナ、キツリフネ

ゴゼンタチバナ、キツリフネ