1月1日(木)

明けましておめでとうございます。

ことしもいろいろお助けをお願いいたします。

●暮れの3日間はほとんどパソコンの前に向かって、ホームページの引っ越し作業をしていました。これまでは、分からなくなればすぐに師匠に聞けば良かったのですが、フリーターになった今日、全部自分でやらなければなりません。どうしてパソコン用語はこんなにも分からないようにできているのか? 説明書を読んでもほとんど分かりません。今回特に困ったのは、このぺージに、アクセスカウンターをつけるところです。

これまでのAOLでは、簡単にくっつけることが可能だったのですが、INFOSEEKでは「どうぞ勝手につけてください」となっています。そのためにCGIなるものを少し勉強しなければならない事態になりました。読んでもほとんど意味が不明で、どうしようもありません。簡単にできるところはないか、インターネットで、「分からない人はそのまま貼り付けてください」と言うのをみつけて、そのまま貼り付けてみましたが、どこに貼り付けるのか分かりません。

そんなことで丸一日、機嫌の悪い顔をして過ごしていたので、家ではひんしゅくを買っています。パソコンは家庭不和を助長するというのが、3日間の結論です。しかし何とかなるもので、カウンターは動いています。これまでよりも機能は強化され、2日間のアクセス数もカウントされます。動き出したのは31日の午後でした。

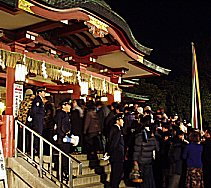

芝大神宮 後は上弦の月と東京タワー

●大晦日の夜は、東京十社巡りをやってみました。十社というのは、なんとなく格式があるという神社が組んで連合を作ったもので、それほどの意味はありません。日本三景、四天王とか五色不動、六地蔵、七福神、八大竜王、三十三カ所めぐり、四国八十八カ所などと同じように、組になった方が多くの人が訪れやすいのでしょう。一応明治時代の準勅神社だそうです。

昼間明るいうちに歩いて◆白山神社、◆根津神社、◆神田明神、おまけの湯島天神を巡りました。まだ掃除をしている時間で、神田明神以外は人影はありません。神田明神の鳥居前の天野屋で「甘酒」を飲んで神さま巡りの準備をしました。一旦家に帰って夕食をすませ残りの七神社巡りに再出発。最初に赤坂の◆日枝山王神社、ここは国会議事堂のすぐ下です。すでに屋台が営業を開始していましたが、参拝客は若者グループが数人。

そこから赤坂の町をぬけて◆氷川神社へ。目の前にあの六本木ヒルズの明るい光があるのですが、ここだけは闇の中。あの華やかな町の一角にこんな静かな場所があるのは驚きです。一軒の屋台もないので、参詣人は少ないのだろうと想像しました。六本木の外人街をぬけて◆芝大神宮へ。ここは芝増上寺の大門の脇にあります。立派な石段と鳥居がたち、その背後に上弦の月と東京タワーが輝いています。増上寺はすでに多くの参拝客が集まっていますが、こちらはまだまだ。そこから◆品川神社に行きました。ここは私の推薦場所で、鳥居をくぐると大きな富士山があります。レインボーブリッジ方面の夜景は見事です。

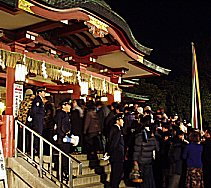

勝鬨橋を渡って、◆富岡八幡宮に行きました。ここは相撲の発祥の地。横綱の奉納もあります。そろそろ十二時で、2004年へのカウントダウンが始まっていました。ものすごい人出で、富岡(深川)八幡宮 初詣入り口まで行くのに1時間ぐらいかかりそうです。12時ピッタリに阪神タイガースの応援のように風船が飛ばされました。どうもテレビ局のヤラセのようで、地元の人は「今まで見たことないよ」とのこと。八幡さまの隣には深川不動が並んでいます。こちらもすごい人出で、屋台で正しい初詣(飲み始め)の人で賑わっています。この時間は若い人が半分以上います。

◆亀戸天神の賑わいはさらに大きく、香取神社から人の波がつながっています。ここも若い人だらけ。天神さんの境内に入れないので、香取神社におまいりして、最後の◆王子神社にいく。ここは天神さんや八幡さまの人気はないが、それでもかなりの人出だった。

これまで夜中にでて初詣などしたことはなかったが、世の人々はこうやって大晦日から新年の時間を送っていたのだ。子どもたちにとっては大いばりで夜通し友達と連んでいられるのだ。こういう日があった方がいい。日常がダラダラとつづくのはよくない、時々はハレの日があり日常とは違った違った過ごし方をするのは、子どもたちにとって良いはずだ。