狛犬探しで都内を回っている。本日は自転車で王子に出て明治通りを通って南千住のスサノオ神社に行った。この神社には前にも何回も行ったことがあるが、たいていは日光街道の面した入り口から入っていた。しかし今回は自転車だったので脇から入った。あとで昔の地図を見たらたしかにこちらが正面だった。

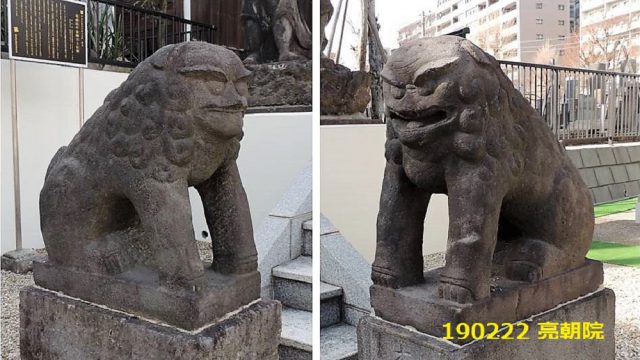

正面に立派な空飛ぶような狛犬がいた。これはみごと。よく見たら左側の狛犬には子犬が獅子山を登っているのが見える。この狛犬は本当は獅子で、子どもを崖から突き落とし登ってくるのを待っている。これは狛犬とは言わず獅子と言った方がいいかな。 この狛犬は空飛ぶ狛犬の手前の鳥居脇にある。日光街道側の鳥居の脇には狛犬はいなかった。スサノオ神社ではいまお雛祭り。舞殿にも玄関脇にも数多くのお雛様が飾られている。なかなかいい。すでにひな祭りは終わったがまだ片づけることはないようだ。実は我が家もまだまだ片づけていない。孫たちが早く嫁には行かないように願っているから!

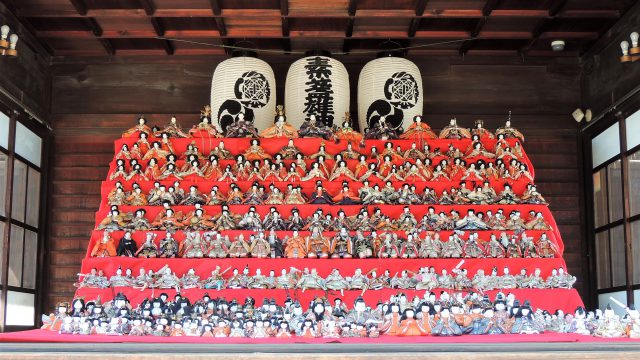

この狛犬は空飛ぶ狛犬の手前の鳥居脇にある。日光街道側の鳥居の脇には狛犬はいなかった。スサノオ神社ではいまお雛祭り。舞殿にも玄関脇にも数多くのお雛様が飾られている。なかなかいい。すでにひな祭りは終わったがまだ片づけることはないようだ。実は我が家もまだまだ片づけていない。孫たちが早く嫁には行かないように願っているから!

スサノオ神社をでて南千住のビル街のなかにある胡禄神社に寄った。ここにもいい狛犬がいる。富士山の溶岩で作った獅子山の上にいる。左側の狛犬の下にかわいい子犬がいる。獅子は子を千仞の谷に突き落とす。ここも狛犬というよりも獅子だな。

スサノオ神社をでて南千住のビル街のなかにある胡禄神社に寄った。ここにもいい狛犬がいる。富士山の溶岩で作った獅子山の上にいる。左側の狛犬の下にかわいい子犬がいる。獅子は子を千仞の谷に突き落とす。ここも狛犬というよりも獅子だな。 自転車のフットワークは軽い。隅田川を大きく曲がって白髭橋にでる。大きなガスタンクが見えるがそのすぐ脇に石浜神社がある。そうだ、スサノオ神社にもこの石浜神社にもお富士山(富士塚)がある。昔は富士塚巡りをやっていたっけ。

自転車のフットワークは軽い。隅田川を大きく曲がって白髭橋にでる。大きなガスタンクが見えるがそのすぐ脇に石浜神社がある。そうだ、スサノオ神社にもこの石浜神社にもお富士山(富士塚)がある。昔は富士塚巡りをやっていたっけ。