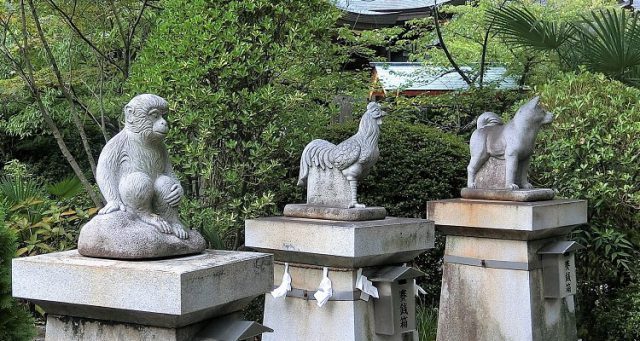

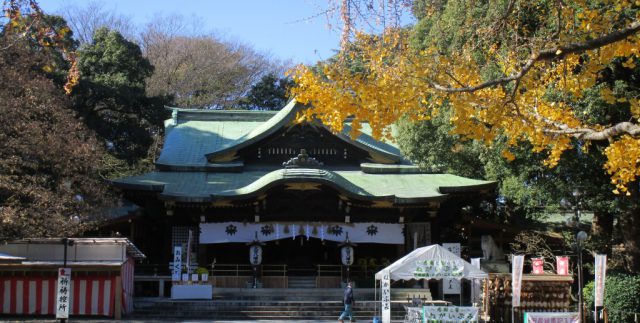

善福寺川をうろついていたら大宮八幡宮に出た。武蔵の国の一宮は埼玉県大宮の氷川神社だ。一宮が大宮と呼ばれることが多いが、こちら杉並区の大宮は一宮ではない。しかし大宮と呼ばれるだけあって由緒正しく立派な神社である。八幡宮は日本で一番たくさんある神社で、第15代応神天皇と母の神功皇后が祭神である。

善福寺川をうろついていたら大宮八幡宮に出た。武蔵の国の一宮は埼玉県大宮の氷川神社だ。一宮が大宮と呼ばれることが多いが、こちら杉並区の大宮は一宮ではない。しかし大宮と呼ばれるだけあって由緒正しく立派な神社である。八幡宮は日本で一番たくさんある神社で、第15代応神天皇と母の神功皇后が祭神である。

神功皇后は夫の仲哀天皇が突然なくなったので、夫に代わって三韓征伐をした女傑である。韓国にいるあいだに子が生まれそうになったが腹に石を巻いて生まれるのを送らせて博多に戻り「宇美」で子を産んだ。仲哀天皇がなくなってから1年以上経っているのだから生まれた子の父は天皇のはずはない。しかし神がかりの皇后だから生まれるのを遅らせることができたのだ。これは古事記に書いてある話だ。

しかしこの子を天皇の後継者とするのは難しかったのだろう。神功皇后はその子を一旦敦賀(角鹿)に送り、そこで神さまと名前を取り替えて、都に迎えた。名前を取り替えた子は第15代応神天皇として即位した。これも古事記の記事であるが、なんでこんなおかしな記述をしなければならなかったのだろう。

私はここ数日北朝鮮からの木造船が日本海岸の漂着していることと関連させて考えてしまう。敦賀は日本海岸の良港で、昔は多くの朝鮮半島からの船がやってきた。応神天皇がそこからやってきたということは・・・

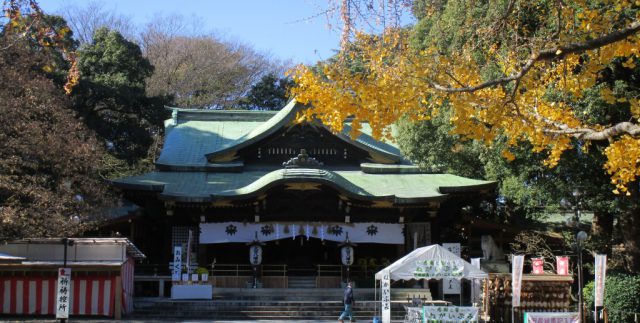

そんなことを考えながら神社の裏手に回ると「共生の木」との表示があった。上を見上げると榧の木の途中から桜の木が伸びている。青い榧のいがいが葉っぱのなかに桜の黄色い葉がある。どこに桜があるのかと探したが地面から伸びる木はない。上手く写真が取れなかったが、なんとかわかる。不思議なことがあるものだ。

そんなことを考えながら神社の裏手に回ると「共生の木」との表示があった。上を見上げると榧の木の途中から桜の木が伸びている。青い榧のいがいが葉っぱのなかに桜の黄色い葉がある。どこに桜があるのかと探したが地面から伸びる木はない。上手く写真が取れなかったが、なんとかわかる。不思議なことがあるものだ。

不思議な神様のいる神社だから不思議なことがあっても不思議ではない。この神社は都内でも屈指のパワースポットだそうだ。納得!