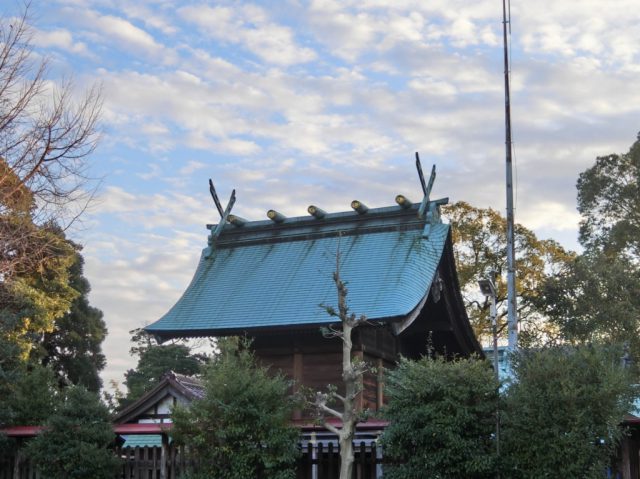

すでに申年は終わってしまったが、どういうわけか猿田彦神社で初詣になってしまった。最初は杉並区にある大宮八幡宮に行こうと思って、阿佐ヶ谷駅から歩き始めた。杉並6小学校を過ぎて青梅街道に出る手前に猿田彦神社があった。最近伊勢神宮についていろいろ考えていることがある。伊勢神宮の外宮と内宮の間にこの猿田彦神社がある。なんでこんな重要なところに猿田彦と天鈿女ご夫妻の神社があるのか不思議だった。

すでに申年は終わってしまったが、どういうわけか猿田彦神社で初詣になってしまった。最初は杉並区にある大宮八幡宮に行こうと思って、阿佐ヶ谷駅から歩き始めた。杉並6小学校を過ぎて青梅街道に出る手前に猿田彦神社があった。最近伊勢神宮についていろいろ考えていることがある。伊勢神宮の外宮と内宮の間にこの猿田彦神社がある。なんでこんな重要なところに猿田彦と天鈿女ご夫妻の神社があるのか不思議だった。

私の知るところでは内宮の神様である天照大神の孫が天から下って来るとき道案内したのは天鈿女という神だった。地上で待っていて導きをしたのが猿田彦。この二人はのちに夫婦になる。日本神話では重要な役割を果たした神様だが、現在の世の中ではそれほど評価は高くない。しかし内宮外宮のバランスをとるような場所に位置していることは、その昔はなにか因縁があったことが想像される。

今年は三輪神社巡りに加えて猿田彦神社もめぐって、その神様の意味を考えてみたい。そう思っていた矢先に猿田彦神社に出会ったことは何かのめぐりあわせだ。大宮八幡宮に詣でるのはやめて青梅街道でバスに乗った。バス券を持っているので大いに利用させてもらった。

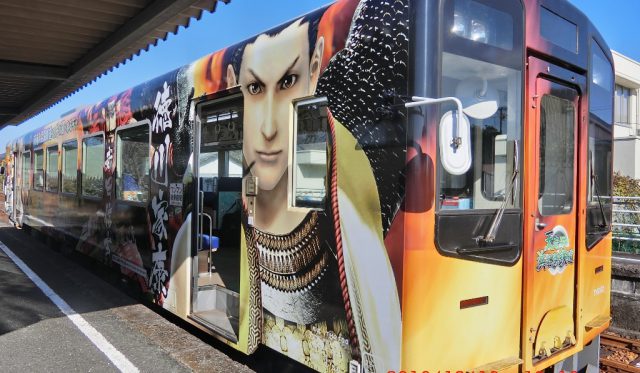

鬼太郎のほうがユーモアがあって恐ろしくないなあ!

鬼太郎のほうがユーモアがあって恐ろしくないなあ!