展示スペースに並ぶ65点の作品を順に観ていく。

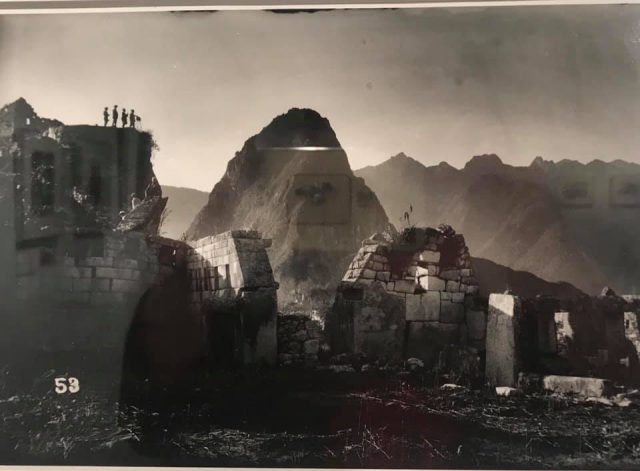

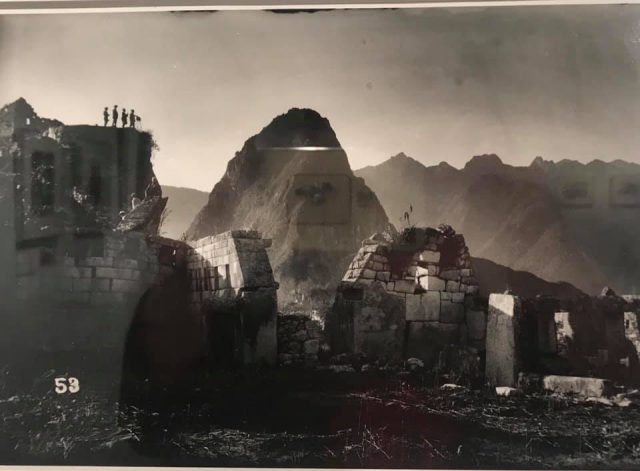

家族・一族の記念写真あり、遺跡やクスコの街角の風景描写があり、当時の人々の生活感溢れる風俗が、見事な作品として結実している。1910~30年代の作品が多く、滅多にない≪撮影≫という機会のため被写体の人々の表情には緊張と硬さが伺える。カメラの前で長い露光時間の間姿勢を崩せないのだから当然のことだろう。

そんなことを思いつつ作品を観ていくうちに、写真がとても絵画的に撮られている事に気付いた。構図・ライティング・光と影の配分・・・ 当時のカメラには(貴重な)写真湿板が6枚しか実装できなかったそうだ。それゆえカメラマンが“如何に、どのような作品にするか”という意思が強烈に盛り込まれているように感じられた。連写した中から最高の1点を抽出する現代の創作スタイルとは根本的なスタンスが異なっているのが如実に理解できる。

個人的に最も感銘を受けたのが、「光の詩人」と呼ばれたマルティン・チャンビの作品群だった。

浅学のため作家については無知もいいところだったのだけれど、巧みに配置された人物のポーズと画面全体のダイナミックな構図、光線と陰影の強い対比で構成された劇的な効果、画面上の緊張と弛緩が生む動感、画像の彼方に至るまで綿密に計算されたパースペクティブ・・・・・・ そこに確かな“ストーリー”が秘められていることは一見しただけで理解できた。そしてチャンビの想いを具現化している精緻な現像技術は、光と影の明暗で巧緻な作品を描いたレンブラントの絵筆を想起させた。

一通り観たところで白根さんのギャラリートークが始まった。各作品に関する含蓄深い解説とともに鑑賞すると、より理解が深まる。

まず、展示されている作品群における肝要なポイントは“先住民族(インディオ)”の生活や風俗、文化、歴史的背景などが、“先住民族のカメラマン”によって描き出されていることだという。かようなケースは歴史上他にほとんど無く、あえて類例とするなら“日本人による明治以降の近代日本の写真作品”が挙げられるとのことだ。つまり先住民族によって描き出された、同時代の同胞たちの歴史的「リアル」がここにある。

「先住民の視線によって描かれたクスコの光と影の実相ーー

例えば『ホセ・アベル・ランティスの恋人』(1929年)という作品は、結婚式の前に“白人の”花嫁の撮影を依頼されたチャンビが、撮影後にカメラをグッと引いて画角をとり、花嫁がポーズを取っている豪邸の階段脇の隅に彼女の乳母である“先住民”の老婆を立たせ、陰影の中に埋もれるように撮影している。そうして白人同士の華やかな祝宴には決して招かれることのない先住民の老いた乳母の存在と表情を作品として残しているのだ。

チャンビの他の作品も同様だ。

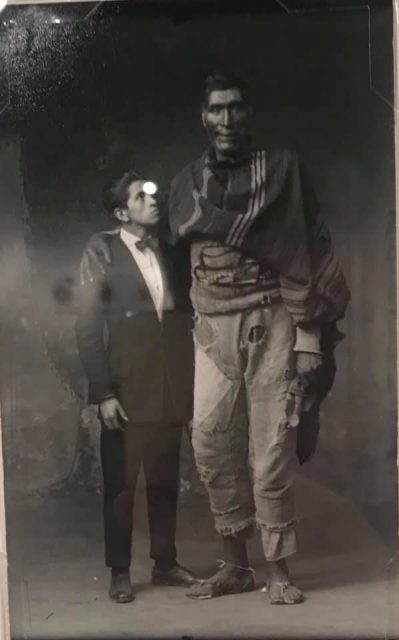

『スタジオのファン・デ・ラ・クルス・シウアナとヴィクトル・メンディヴィル』(1925年)は、民族衣装をまとった210cmの先住民男性をスタジオ正面に立たせ、その隣に配した正装の白人男性が30cm以上も背の高いの彼を見上げている作品で、当時の状況を雄弁に、そしてシニカル且つクールに風刺しているだけでなく、アート作品としても秀でている。

『コソ泥を捕まえた警官 クスコ・レゴシホ広場』(1924年)では、居丈高な制服の白人警官に捕らえられ、怯えた表情を見せるインディオの子供を、わざわざ現場の広場に機材を持ち出して撮影することで、時代の空気感と風潮を言葉には置換できないリアリズムで描き出している。

つまり作品のモチーフを生み出すベースとなっている先住民族としてのプライドとキエチーフが、ひしひしと伝わってくるのだ。チャンビの作品のみならず、同時代の写真家のグループ“Escuela Cusque a de fotografia”(直訳は「クスコ写真学校」だが、“作家集団”“サロン”の意)の作品群が映し出した、当時の文化や時代性が鮮明な写真作品としてアーカイブされていること自体が、奇跡的な史的遺産なのだと実感できた。

開催に尽力された白根さんは、それこそ何年もクスコに通いつめ、これらの作品を収蔵してきた「フォトテカ・アンディーノ」という写真アーカイブとの信頼関係を構築し、個人的にも作品をコレクションして本展開催に至ったそうだ。

その価値ある行動の恩恵を受けられたことに、心からの感謝の意を表したい。

正月、孫たちがきていた。私がハズキメガネをかけているのを見て「ハズキメガネ、だーい好き!」というコマーシャルに合わせて、お尻の下にメガネを敷いた。コマーシャルでは大人のお尻の下に入っても大丈夫といううたい文句だが、私のメガネは小学生のお尻の下で「パキッ」という音がしてひびが入った。まあ中央部で見え方に影響はないが、うたい文句とはだいぶ違う。「コマーシャルを信じてはいけないよ!」という教訓を孫に教える。

正月、孫たちがきていた。私がハズキメガネをかけているのを見て「ハズキメガネ、だーい好き!」というコマーシャルに合わせて、お尻の下にメガネを敷いた。コマーシャルでは大人のお尻の下に入っても大丈夫といううたい文句だが、私のメガネは小学生のお尻の下で「パキッ」という音がしてひびが入った。まあ中央部で見え方に影響はないが、うたい文句とはだいぶ違う。「コマーシャルを信じてはいけないよ!」という教訓を孫に教える。

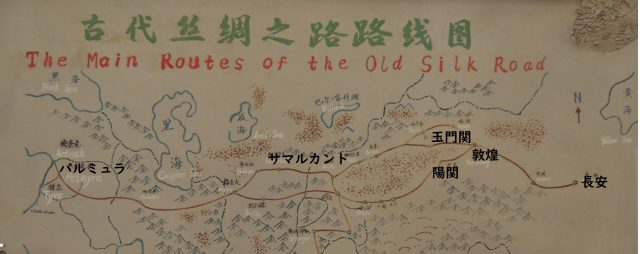

私たちが敦煌に下りた前の日に雪が降った。敦煌山荘から見える砂丘は雪をかぶっている。すばらし景色だ。この砂丘の高さは200mもある。これは山ではなく砂が吹き上げられた砂丘であり、風の吹き方によって姿を変える。

私たちが敦煌に下りた前の日に雪が降った。敦煌山荘から見える砂丘は雪をかぶっている。すばらし景色だ。この砂丘の高さは200mもある。これは山ではなく砂が吹き上げられた砂丘であり、風の吹き方によって姿を変える。