敦煌と西安に行く予定ですが、年をとったので一気に行くのは大変なので、上海で2泊しています。昨日は4時過ぎについたので夕食を食べたらすぐにホテルに入って、ゆっくり休みました。前回泊まったトンマオホテルはどういうわけか満員で、加州酒店というホテル。なんと大きな競技場の観客席の上がほてるになっている。目の下ではりっぱなトラックを多くの人が走っている。

敦煌と西安に行く予定ですが、年をとったので一気に行くのは大変なので、上海で2泊しています。昨日は4時過ぎについたので夕食を食べたらすぐにホテルに入って、ゆっくり休みました。前回泊まったトンマオホテルはどういうわけか満員で、加州酒店というホテル。なんと大きな競技場の観客席の上がほてるになっている。目の下ではりっぱなトラックを多くの人が走っている。

接続の調子が悪いので、とりあえずここまで。

敦煌と西安に行く予定ですが、年をとったので一気に行くのは大変なので、上海で2泊しています。昨日は4時過ぎについたので夕食を食べたらすぐにホテルに入って、ゆっくり休みました。前回泊まったトンマオホテルはどういうわけか満員で、加州酒店というホテル。なんと大きな競技場の観客席の上がほてるになっている。目の下ではりっぱなトラックを多くの人が走っている。

敦煌と西安に行く予定ですが、年をとったので一気に行くのは大変なので、上海で2泊しています。昨日は4時過ぎについたので夕食を食べたらすぐにホテルに入って、ゆっくり休みました。前回泊まったトンマオホテルはどういうわけか満員で、加州酒店というホテル。なんと大きな競技場の観客席の上がほてるになっている。目の下ではりっぱなトラックを多くの人が走っている。

接続の調子が悪いので、とりあえずここまで。

戸隠の山岳会の20周年記念日と合わせて紅葉見物に行ってきました。私は車がないので、EGUCHI夫妻の車に同乗して、あっちこちを回ってもらいました。長野駅で拾ってもらい、戸隠へ向かいました。 その前に紅葉の名所である鬼無里(きなさ)に行きました。ここは京の都で不埒な働きをした紅葉という女性が流刑になってやってきたひなびた貧しい里だった。しかし紅葉さんはここで隠遁する気もなく周辺の民を集めて反旗を翻したのだが平維盛の遠征軍にやられてしまった。紅葉さんはとんでもない「鬼女」だったという伝説が残っている。今はもう鬼はいない里だよ!と宣伝しているが、鬼女イメージは残っている。今は鬼女ではなく貴女(きじょ)とされているようだ。

その前に紅葉の名所である鬼無里(きなさ)に行きました。ここは京の都で不埒な働きをした紅葉という女性が流刑になってやってきたひなびた貧しい里だった。しかし紅葉さんはここで隠遁する気もなく周辺の民を集めて反旗を翻したのだが平維盛の遠征軍にやられてしまった。紅葉さんはとんでもない「鬼女」だったという伝説が残っている。今はもう鬼はいない里だよ!と宣伝しているが、鬼女イメージは残っている。今は鬼女ではなく貴女(きじょ)とされているようだ。

戸隠で楽しい宴会をした翌日、EGUCHIさんと同じ高校の後輩が来年からオープンするペンションを見に黒姫高原に行く。なかなかいい感じの外観だ。でもかなり手入れが必要かも。完成したら清瀬の皆さんぜひお泊りに来てください。

黒姫から志賀高原に上がり、雑魚川経由で秋山郷に行こうと思ったら、すでに雪のため閉鎖。6月まで通れないことが判明。急きょ渋峠経由で草津に抜けようと思って峠のパン屋に行ったら、11月4日で冬ごもり、さらに白根火山の噴火の影響で草津に抜ける道路は閉鎖。なので万座経由で軽井沢に行った。

途中鎌原の観音堂の紅葉見物。鎌原集落は浅間山の噴火で泥流が押し寄せ、500人の住民のうち400人以上がなくなった。観音堂の石段はほとんど埋まった。昭和になってから発掘を行ったら、石段の途中で息絶えた女性の骨が出てきた。あと数段登れば助かったのに。素晴らしい紅葉ですが、そんな悲劇のあった場所なので「すごーい!」とはしゃぐ気分にはならなかった。

軽井沢から旧道をとおって眼鏡橋の紅葉を見て横川、安中を通り本庄駅でEGUCHIさんと別れて湘南ライナーで戻りました。長時間運転させてしまいましたが、珍しいところを見れて喜んでくれました。ありがとうございました。

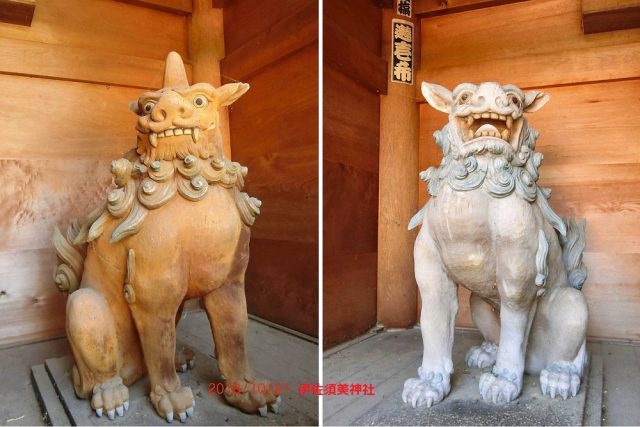

会津美里町に岩代国一宮の伊佐須美神社がある。古事記によれば、四道将軍として北陸道に派遣された建奴奈河別命と東海道を北上して来息子の大毘古命が合流した場所、すなわち相津( あいず)に作られた神社だそうだ。

会津美里町に岩代国一宮の伊佐須美神社がある。古事記によれば、四道将軍として北陸道に派遣された建奴奈河別命と東海道を北上して来息子の大毘古命が合流した場所、すなわち相津( あいず)に作られた神社だそうだ。

この神社は岩代國一宮と称せられている。しかし岩代國というのは明治時代にほんの一瞬存在しただけの国名なので、昔からの一宮ではない。全国一宮会では、新一宮として伊佐須美神社を認定している。しかし新一宮と言われると新しく作ったように聞こえる。実際には延喜式の(925年)の式内社なので古くから存在しており、奥州二宮として知られていた。

一緒に行ったYOさんの解説では、本社のナンバー2だった副社長が新しい支店の社長になったようなものだ、と言う。なるほどよくわかる。律令時代、白河以北は大和政権の力は及んでおらず、東北地方はまとめてぜんぶを陸奥(奥州)とよんでいた。陸奥(奥州)の一宮は白河の関の近くの棚倉に置かれていた。 立派な鳥居、隋神門(門の中にこの立派な木造狛犬がいる)、をくぐって境内に入るとアレレ、ちっちゃな拝殿があるだけ。後ろには土台の石はあるが建物はない。宮司さんに聞いたら、2008年に不審火で焼失したという。今は皆さんで元のように復活させると頑張っておられる。いつもよりちょっとだけ多くお賽銭を入れた。

立派な鳥居、隋神門(門の中にこの立派な木造狛犬がいる)、をくぐって境内に入るとアレレ、ちっちゃな拝殿があるだけ。後ろには土台の石はあるが建物はない。宮司さんに聞いたら、2008年に不審火で焼失したという。今は皆さんで元のように復活させると頑張っておられる。いつもよりちょっとだけ多くお賽銭を入れた。

本殿がないので、仲間のKOBAさんはご神木の前でご縁をお願いした。仮本殿前に戻ったところで、突然KOさんが驚いた顔を見せた。私とYOSHIさんは何事が起こったかと心配した。なんと息子さん一家とぱったり出会ったのだ。お孫さんは「なんでジイちゃんがここにいるの」と状況を理解できないふうだった。高崎在住のKOBAさんと埼玉在住の息子さん一家、なんの連絡もなかったのに会津の伊佐須美神社で出会うのは奇跡としか言いようがない。

大毘古命と建奴奈河別命の親子が会津で出会った、まさに同じことが、古事記以来1300年のちに起こったのだ!すばらしい「会津」に出会って感激した。

その感激さめやらぬまま喜多方にいきラーメンを食べた。喜多方ラーメンの味は伊佐須美神社の感動に比べれば、それほどものではなかった。感動はそうめったやたらにあるものではないのでまあいいか。

10月7日、奥さまの大江能楽堂での仕舞の発表のあと、京都から高松へ移動して、四国遍路に出ました。衣装や洋服などは宅急便で送り返し、身軽な格好になりました。別のページに今回の報告書を作りました。まだリンクがつながっていないので、青いところをクリックしてください。

第84番 屋島寺のページ

ーーーーーーーここをクリック:動画ーーーーーー

ーーーーーーーここをクリック:動画ーーーーーー

■明治27(1894)年、青梅市日向和田の石灰石を青梅から立川まで輸送す る手段として青梅鉄道が敷設された。 御岳山に鉄道が開通したのは、昭和4(1929)年のことである。御岳山 や奥多摩への観光客誘致の目的で、御岳まで線路延長が行われた。そして昭和10(1935)年に御岳登山鉄道(ケーブルカー)が開通して御岳山への交通路は完成した。

■大正末期から昭和初期にかけて既に幹線鉄道は完成していたが、幹線から外れた山間地などには軽便鉄道やケーブルカーが作られた。関東地方でも筑波山、赤城山、榛名山、大山など山上に霊験あらたかな寺社がある「霊山」にはこぞってケーブルカーがかけられた。御岳鋼索鉄道もその一つであった。 ■御岳山(海抜929m)の山上にある御嶽神社は、8世紀に行基菩薩が蔵王権現を祀った修験の山であった。関東一円に人気のある霊山であり、多くの人が訪れている。明治以降の祭神は櫛真智命であるが、多くの人は境内社の大口真神神社のお使いであるオオカミを信じているようだ。近隣の家にはこの神社のお札が貼ってあるところがほとんどである。

■御岳山(海抜929m)の山上にある御嶽神社は、8世紀に行基菩薩が蔵王権現を祀った修験の山であった。関東一円に人気のある霊山であり、多くの人が訪れている。明治以降の祭神は櫛真智命であるが、多くの人は境内社の大口真神神社のお使いであるオオカミを信じているようだ。近隣の家にはこの神社のお札が貼ってあるところがほとんどである。

■上の写真をみると山上に集落がある。各地を回って参拝客を呼んだ御師の人たちの集落で、大きな建物は宿坊である。しかし今は民宿に変わったり茶店、土産物屋を営んでいるところも多い。作家の浅田次郎さんは19代も続く御師の家に育った。御嶽の集落に伝わる話を題材にした小説も多い。

■この集落に住む人にとって、ケーブルカーはなくてはならない。子どもたちは毎朝ケーブルを使って麓の学校に登校している。2016年1月から3月にかけてケーブルカーが運休した時には、通学通院に支障をきたしたことが新聞記事にもなった。

ケーブルを降りて神社に行くにはかなりの急坂をのぼらなければならない。そこでリフトが付けられているが、多くの人は急坂上りもプチ修行と考えて土産物屋の間を抜けて上がっていく。参道には各地の「講」の碑が林立している。今でも多くの人が講を作って参拝しているようだが、写真で見るように登山姿の参拝者も多い。ハイキングのついでにちょっと立ち寄り、という人が大半のようだ。その先鞭を付けてくれた人が山ガールの田部井淳子さんだ。

もうひとり登山家の長谷川恒男さん、この方がトレーニングをしていたコースは「ハセツネ杯」トレイルランのメッカになっている。10月の中頃、真夜中に御嶽神社の脇を1000人ものランナーが走り去る。大会当日は一銭もお金を使わないが、事前トレーニングに上がってくる人も多い。

太占(ふとまに)祭:古代の祭祀として現代に伝わっている。今でも太占祭りをするのは、ここと群馬の貫前神社だけという極珍しい行事だという。その場所が本殿裏の遙拝所の近くにある。と言っても縄を張って、結界を作っただけの何もない場所だ。

この会社のホームぺジにはケーブルカーの仕組みが詳しく載っている。

それらの図を拝借して、ケーブルカーの仕組みの解説をしておこう。

筑波嶺の みねより落つる 男女ノ川 恋ぞつもりて 淵となりぬる (陽成院)

筑波嶺の みねより落つる 男女ノ川 恋ぞつもりて 淵となりぬる (陽成院)

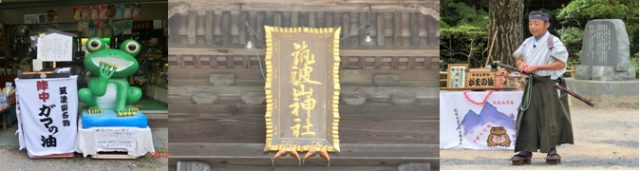

百人一首にのこる歌である。平安時代、都の人たちにも筑波の峰は知られていた。山には男体、女体の二つの峰がありその間から男女川が流れだしている。男女の縁を取り持つ「歌垣」がこの峰で行われていたことも都の人たちには憧れで、多くの歌が作られた。

中腹にある筑波神社は、筑波山そのものものをご神体としているので本殿はなく拝殿があるだけだ。厚い信仰をもった人々が多く訪れていた。昔は「つくば道」を歩いてやってきたが、明治期になると国鉄の土浦駅から筑波鉄道が伸びてきて参拝客を運んだ。1960年ごろまでは国鉄の急行列車が筑波駅まで通っており、上野から乗り換えなしで来ることもできた。

大正14年、地元の実業家、高柳淳之助らが尽力して筑波山鋼索鉄道が作られた。当時は霊山参拝のためのケーブル建設がブームで、筑波山鋼索鉄道はそのはしりとなった。

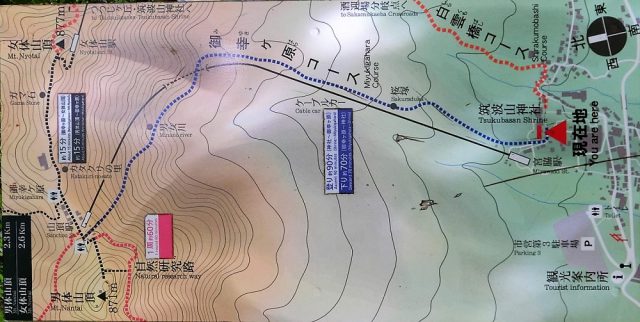

男女川の谷間を抜けるために線路は曲線になっている。筑波山は花崗岩の硬い岩盤で工事は難航したようで、途中には118mものトンネルがある。車体、線路は建設当時とは異なっているが、線路敷地は当時のままで、近代の土木遺産と認定(2015年)されている。

大正14年に開業したが昭和19年(1944年)全国のケーブルカーは不要不急線となり休止状態となった。昭和29年(1954年)再開して観光産業として賑わったが、徐々に乗降客も減った。1991年ロープウェー会社と合併し、京成電鉄62.4% 筑波山神社 18.9%の株式を保有する筑波観光鉄道となっている。

宮脇駅(標高305m)と山頂の筑波山頂駅(標高800m)間、1,634mを約8分で結んでいる。山麓の宮脇駅は筑波山神社の隣に位置しており、『お宮の隣→お宮の脇→宮脇』ということから宮脇駅という名称になった。

筑波山山頂駅から女体山へは15分ぐらいの登り。男体山の方に向かうと20分ほどで山頂の社殿に出る。途中には恐竜の頭の形をした岩があり、子どもたちは恐竜の口に石を投げ入れようとしている。うまくいけば願いが叶うかもしれない。ここもパワースポットである。この山頂から霞ヶ浦方面への眺めは、これまたすばらしい。

男体山の頂上を降りて、今来た道の反対側には登山道がついている。ここを下るとすばらしい岩の造形が出てくる。それぞれに仏教的な名前がつけられ、その前で手を合わせる人も多い。パワースポットとして売り出しているが、成功している感じだ。

登山道は急なので、下るのはかなり体力が必要だ。歩きたくない人は男体山の手前にロープウェーの駅があるのでそちらに向かう。地を這うケーブルカーと違いロープウェーは空中散歩。関東平野、霞ヶ浦が見渡せる5分間の空中旅である。というものの私はこれまでに一度も乗ったことはない。どうも地に足がついていないのは好みでないからだ。

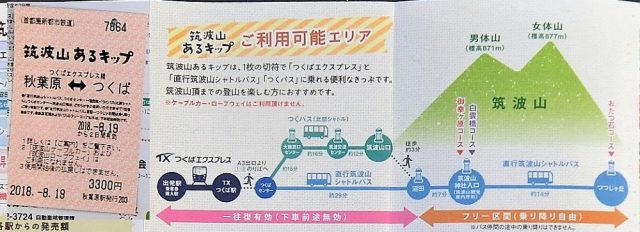

ケーブル下の駅まで「つくばエクスプレス線」のつくば駅からバスが来ている。つくばエクスプレスができてからは東京からも簡単に筑波山に行くことができるようになった。江戸の昔、東に筑波、西に富士という景色があった。東京東部に住んでいる私らにとって筑波山はいつも仰ぎ見ている山だから、近くなったことはうれしい。

ケーブルカー、ロープウェー、バスを使って筑波山をぐるっと一回りするツアー。手軽に信仰(パワースポット)と自然を味わえる小旅行はこれから人気が出てくるのではなかろうか。

屋島の台地の上には四国霊場84番の屋島寺がある。寺は高度300mほどの溶岩台地の上にある。この溶岩台地はかなり広く、山上に街を作ってもいいくらいだ。なんといっても眺めがすばらしい。高松市街の反対側には瀬戸内海の海、目の下には壇ノ浦の古戦場跡、対岸には五剣山がそびえている。五剣山のふもとは花崗岩を切り出した跡が白く残っているが、これもまた一つの風景になっている。日本中の花崗岩のお墓の石はほとんどここから切り出されたもの。日本文化を作った傷跡ともいえる。

屋島の台地の上には四国霊場84番の屋島寺がある。寺は高度300mほどの溶岩台地の上にある。この溶岩台地はかなり広く、山上に街を作ってもいいくらいだ。なんといっても眺めがすばらしい。高松市街の反対側には瀬戸内海の海、目の下には壇ノ浦の古戦場跡、対岸には五剣山がそびえている。五剣山のふもとは花崗岩を切り出した跡が白く残っているが、これもまた一つの風景になっている。日本中の花崗岩のお墓の石はほとんどここから切り出されたもの。日本文化を作った傷跡ともいえる。

琴電屋島駅前には広い道路がある、屋島の山の上に続いているように見える。これはケーブルカーの線路跡である。一時期はこのケーブルカーで屋島山上に上がる人が年間100万人を超えたという。全国一の乗降客という時代もあったという。今は山上に向かうドライブウェーがあるので観光客、参拝客はみな車で行ってしまう。経営悪化に打つ手はなく、2004年に寂しく姿を消した。

私は2000年に訪れたことがあるが、その時にはまだ元気で歩いて上った記憶がある。その時に乗っておくべきだったと今になって後悔したがもう遅い。赤白の弁慶号と義経号が交互に行き来していた。2011年の写真を見ると上の駅と下の駅にそれぞれ車両が止まったまま放置されていた。ケーブルにつながっているのだから別々に置かれているのは当然だ。

しかし今回藪をかき分けて線路敷きに入ってみたら下部に一両だけしなかった。それも私の知っている色ではなく緑色に塗り替えられていた。廃止後に塗り替えられたということは、どなたかが保存しようという意図があったのかもしれない。しかしガラスはわれ、下の駅舎はなくなり、なにやら建物が建てられている。どっちつかずの状態を早く解消してあげないと、カーブルカーもかわいそう。

屋島ケーブルは昭和初期にできたが1944年に不要不急線として廃止になって線路などは供出させられた。しかし戦後いち早く京都の愛宕山にあったケーブルカーの資材をえて復活させ,一時は大繁栄した。一方現在もある八栗ケーブルは資材の調達が遅れて昭和…年にやっと新会社として復活した。平家物語ではないが盛者必衰の理のとおり。栄枯盛衰、ここは源平合戦の地であった。

屋島ケーブルは昭和初期にできたが1944年に不要不急線として廃止になって線路などは供出させられた。しかし戦後いち早く京都の愛宕山にあったケーブルカーの資材をえて復活させ,一時は大繁栄した。一方現在もある八栗ケーブルは資材の調達が遅れて昭和…年にやっと新会社として復活した。平家物語ではないが盛者必衰の理のとおり。栄枯盛衰、ここは源平合戦の地であった。

ここも日本のケーブルカーの歴史と一緒で

ここも日本のケーブルカーの歴史と一緒で

1926年(大正15年)に八栗登山電鉄に対し鉄道免許状下付され、

1931年(昭和6年)2月 八栗登山鉄道が現在の場所で開業した。しかし

1944年(昭和19年)2月に不要不急線とされて、資材を供出することになった。この年日本のすべてのケーブル線(鋼索鉄道)はお国の政策により廃止になった。

1964(昭和39)年12月28日 八栗登山鉄道の線路敷を買い取ってに開通したのが八栗ケーブル(現在は四国ケーブル)だ。

2015年には50周年の記念行事があったという。

四国ケーブルによれがこれまでの乗客数は延べ約2100万人に達するという。

現在使っている車両は東京オリンピックの年に開通した新幹線風だ。日立製作所製の車両は当時は最先端だったが、今見るとレトロカーとして風合いがある。当時伊香保ケーブル( 廃業)六甲ケーブル(新型車両)も同じ形だったという。

私は遍路旅の途中でこのケーブルに乗った。第一番霊山寺から1200㎞も歩いきてきた。途中四国ケーブルが経営する「雲辺寺ロープウェー」「太龍寺ロープウェー」があったが乗らずに歩いた。しかしここ八栗は空中をいくロープウェーではなく、地を這うケーブルカーである。これに乗るのは抵抗はなかった。

さらに以前来た時に屋島ケーブルは見ていたのに乗らなかった。今回きたらそのケーブルカーは廃止されていた。今の時代鉄道はいつ廃止になるかわからない。廃屋になった屋島ケーブルの山上駅を見たら、「乗っとくんだったなぁ」と後悔した。八栗ケーブルでは後悔なきように喜んで乗りビデオをも撮った。

高低差は167m 路線は0.7㎞ 軌間は1067㎜のJR線と同じである。鉄道乗り入れがあるわけではないので、どんな広さでも変わらないはずだが、日本のほとんどのケーブルカーはこの軌間になっている。上までは4分間。女性の車掌さんが運転席に座っている。車掌さんは上の駅では改札係兼売店の売り子さんもやっている。

驚いたことがあった。駅を出たら鳥居がある。八栗寺は真言宗の寺だから、当然仁王門に出迎えられるかと思っていたが、神仏習合の名残で神さま要素も多く狛犬も数匹見守っていた。本堂のわきにある聖天様が人気で高く遠来の客が多い。正月、縁日などにはケーブルカーは早朝から運航してしている。

屋島ケーブルと違ってこちらにはドライブウェーなどの道路がない。なので歩くのがきつい参拝者はケーブルに乗るしかない。今のところ道路予定はないそうだから、お遍路さん、お参りの方々が途絶えなければ、このケーブルは存続していくだろう。私にとってはうれしいことだ。

大阪と奈良の間にのびている生駒山系をこえる峠はいくつもあり、古代には河内と飛鳥をむすぶ重要な道だった。近代になると生駒山地の上にある霊山に参拝するためにケーブルカーが作られた。信貴山もその一つで多くの参拝者があった。奈良側は王寺から上るケーブル線が作られ、大阪側は信貴山口から高安山へ登るケーブル線が引かれた。しかし現在奈良県側から上がる東信貴ケーブルは廃止され、西側から上る西信貴ケーブル線のみが残っている。両社とも近畿日本鉄道の所有だった。

大阪と奈良の間にのびている生駒山系をこえる峠はいくつもあり、古代には河内と飛鳥をむすぶ重要な道だった。近代になると生駒山地の上にある霊山に参拝するためにケーブルカーが作られた。信貴山もその一つで多くの参拝者があった。奈良側は王寺から上るケーブル線が作られ、大阪側は信貴山口から高安山へ登るケーブル線が引かれた。しかし現在奈良県側から上がる東信貴ケーブルは廃止され、西側から上る西信貴ケーブル線のみが残っている。両社とも近畿日本鉄道の所有だった。 私は生駒ケーブル線にのったあと、近鉄生駒線にのって信貴山下駅に降り立った。途中、平群(へぐり)とか竜田川など歴史教科書に出てくる地名がいくつもあり、古代から開けた土地であることが分かった。さらに王寺の駅を過ぎると、すぐに法隆寺が出てくる。奈良から来たことはあるが、大阪から生駒経由で来たことは初めてだった。このコースは奈良中心ではなく、視点を変えた歴史探訪にはいいところだ。

私は生駒ケーブル線にのったあと、近鉄生駒線にのって信貴山下駅に降り立った。途中、平群(へぐり)とか竜田川など歴史教科書に出てくる地名がいくつもあり、古代から開けた土地であることが分かった。さらに王寺の駅を過ぎると、すぐに法隆寺が出てくる。奈良から来たことはあるが、大阪から生駒経由で来たことは初めてだった。このコースは奈良中心ではなく、視点を変えた歴史探訪にはいいところだ。

旧東信貴鋼索線(ケーブル線)

信貴山駅にはすでに廃止されたケーブルカーの車輪などが展示してあった。まだピカピカで手入れがいい。きっとケーブルカーを愛している人たちがまだいる証拠だ。これも観光資源になるはずだ。ケーブルカーの車輪は電車の車輪とは違って、左右の車輪の形は異なっている。それは行き違い場所( )を通るときに車両をつないでいるケーブルを踏まないように工夫されているからだ。外側の車輪は線路にかぶさっている。内側の車輪は平滑になっているのですれ違い場所では外側車輪に引っ張られて離れた線路の上を滑って行く。

私は信貴山口から駅前のまっすぐに上がる旧線路跡をたどり、西和清陵高校脇まで行く。T字路を過ぎると森の中に線路跡が上に向かっている。廃止になった後、枕木を残したまま遊歩道として整備されている。もとの信貴山駅はバスの停留所といてまだ機能している。バス停から柿本家前を通って信貴山に向う参詣道がのこっている。

参詣道を辿ると鳥居の前に出る。関西のお寺には鳥居が残るところが多い。妙見の森の能勢妙見宮も鳥居があり狛犬がいた。生駒宝山寺のケーブル駅名は鳥居前だ。信貴山は法隆寺が近いこともあり、聖徳太子の影響が濃い寺である。寺名は朝護孫子寺で、毘沙門天を祀る。聖徳太子は物部氏を討つためにこの寺の毘沙門天に願をかけた。それが寅年、寅の日、寅の刻だったので、毘沙門天のお使いは「トラ」ということになり境内各所にトラが祀られている。なかなかおもしろい。

境内はともかくトラトラ! 毘沙門天お使いは本来はムカデ、これは気味悪いのでどこにもなかった。狛トラもあるが本来の狛犬もあり。

西信貴ケーブル線 開運橋を渡って信貴山バス停に行くと高安山行のバスが待っていた。5分ほど生駒スカイラインを走るとケーブルの山上駅(高安山駅)がある。ケーブルが待っていたのですぐに乗った。

開運橋を渡って信貴山バス停に行くと高安山行のバスが待っていた。5分ほど生駒スカイラインを走るとケーブルの山上駅(高安山駅)がある。ケーブルが待っていたのですぐに乗った。

スタッフの服装は生駒ケーブルと同じ黄色だった。近鉄のグループ会社だから当然なのだろう。雨の中、ケーブル下の信貴山口駅につく。

そこは改札をとらなくても近鉄信貴山線に乗り換えができる(上の写真)雨の中ありがたかった。近鉄信貴山線を山本で乗り換え上本町に戻った。

駅の中にケーブルの仕組みがあった。解説!

生駒鋼索線は大正7年(1918年)日本で初めてつくられたケーブルカーである。ヨーロッパでは各地に作られていたが、アジアにはホンコンにあるだけだった。見様見まねで作られたケーブルカーだが、大好評で各地にケーブルカーが作られた。大正から昭和初期にかけてはケーブルカーにとって一番華やかな時代だった。

生駒鋼索線は大正7年(1918年)日本で初めてつくられたケーブルカーである。ヨーロッパでは各地に作られていたが、アジアにはホンコンにあるだけだった。見様見まねで作られたケーブルカーだが、大好評で各地にケーブルカーが作られた。大正から昭和初期にかけてはケーブルカーにとって一番華やかな時代だった。

日露戦争が終わり戦争債権の返還のために日本の景気は冷え込んだが、1915年に大隈内閣は第一次世界大戦に参戦し、中国にあったドイツ権益をうばったりして景気は好転した。好景気にあやかって鉄道事業も急速に発展した。後の阪急電車になる箕面有馬電気軌道の沿線開発や宝塚歌劇団の公演もこの時期であった。

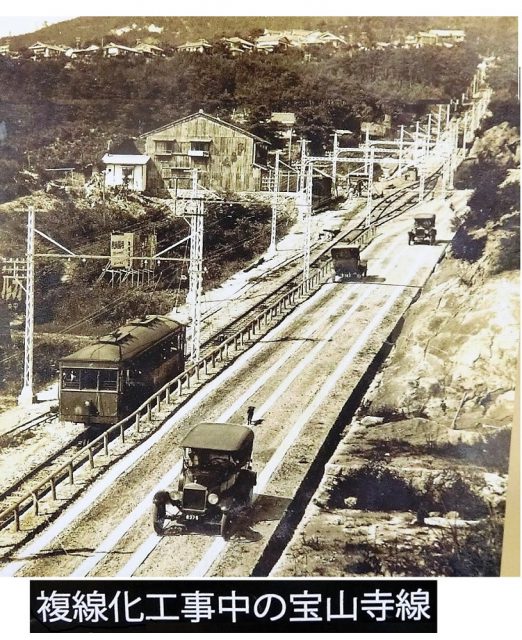

生駒聖天(宝山寺)への参拝者のために敷設したケーブル線は大変好調で、初年度には144万人もの乗客数があった。気を良くした生駒鋼索鉄道はすぐに複線計画を作ったが、まもなく大阪電気軌道(近鉄の前身)に合併され、昭和元年に複線化、昭和4年には宝山寺から生駒山頂遊園地への山上線も開通した。(古い写真は宝山寺駅にある資料館のもの)

生駒鋼索線:宝山寺線

これまで2回ほどこのケーブルに乗っている。最初は松尾芭蕉が越えた「暗峠(くらがり越え)」を通過するために生駒頂上から歩いた。次は生駒山の大阪側のすそ野にある「でんぼ」の神様「石切劔箭(いしきりつるぎや)」に参るためであった。生駒の聖天さん、石切さんなど、関東育ちの私にはとっては不思議なパワーをもつ寺社と思っていた。伊勢神宮のような清涼感はなく、ごちゃごちゃぐちゃぐちゃしている。関東人、関西人の行動パターンの違いをみるようでおもしろい。もちろん私はその感覚は嫌いではない。

上に書いたとおり、下部の宝山寺線は複線になっている。複線のケーブルカーは日本ではここだけである。乗客の多い時には複線を使うが、現在はブル号とミケ号、子どもたちに人気の車両が運行しているが、私が行った9月20日は定期点検中で、白樺号とすずらん号が運行していた。漢字の名前のケーブルカーはほとんどない。なぜと思ったら「しらかば」と書くと反対から読む人がいるからだそうだ。昭和初期には文字は右から左に書いていた。

複線:行き違い場所では線路は4本並び、最初の写真の4台の車両が並ぶことができる。私の写真ではなく、パンフレットから引用。下の写真は旧車両で1号車いのり、2号車みのり。

生駒鋼索線:山上線

昭和4年に生駒山上に遊園地が作られ、飛行塔が人気をはくした。開園に合わせて山上線も作られケーブルカー三本体制になり、沿線に住宅も作られた。ケーブルカーでは珍しく定期券を使う客の割合が多くなった。

しかし太平洋戦争の物資線路不足の中、ケーブル線は不要不急線として休止に追い込まれ、宝山寺線の片側線路は供出させられた。しかし山上の飛行塔が海軍の見張り台として接収されたために、路線が撤去されることはなかった。戦後いち早く生駒ケーブルが復活したのは、戦争中も軍の施設として運行されていたからである。

しかし戦後は生駒山上にも自動車道路ができ、モーターリゼーションの波の中で苦戦が強いられてきた。戦前の乗客数には戻れないが、近鉄という大企業の傘下でなんとか生き延びて、ついに2018年、開業100週年を迎えた。 近年は観光客の興味の多様化により、宝山寺参拝、遊園地の集客以外の乗客数は少しずつ増えている。うまくいけがケーブルカーブームが再来するかもしれないと私は期待している。

近年は観光客の興味の多様化により、宝山寺参拝、遊園地の集客以外の乗客数は少しずつ増えている。うまくいけがケーブルカーブームが再来するかもしれないと私は期待している。

妙見の森ケーブルカーは大阪府と兵庫県の境にある能勢妙見宮に登るケーブル線である。大正14年1925年に地元有志と能勢鉄道が半分づつ出資して作られた。翌年の乗車人数は39万人と大盛況であったが、1944年に不要不急線として廃止になり線路も撤去された。しかし1960年になって下部だけ復活した。上部はリフトでつなぐことになったがすでに能勢妙見宮には自動車道路ができ、利用者は少なくなっていた。2004年には10万人の乗車だったが、現在は観光誘致でハイキング客などの利用が増え、HPでは年間18万人に回復しているとのことだ。

妙見の森ケーブルカーは大阪府と兵庫県の境にある能勢妙見宮に登るケーブル線である。大正14年1925年に地元有志と能勢鉄道が半分づつ出資して作られた。翌年の乗車人数は39万人と大盛況であったが、1944年に不要不急線として廃止になり線路も撤去された。しかし1960年になって下部だけ復活した。上部はリフトでつなぐことになったがすでに能勢妙見宮には自動車道路ができ、利用者は少なくなっていた。2004年には10万人の乗車だったが、現在は観光誘致でハイキング客などの利用が増え、HPでは年間18万人に回復しているとのことだ。 私は阪急梅田から「能勢妙見里山ぐるっとパス」1700円という切符を買った。阪急と能勢電鉄、ケーブル、リフトが全部乗れるからお得感はある。川西能勢口で能勢鉄道に乗り換える。一の鳥居という駅を過ぎ、山下で乗り換えて妙見口に行く。乗り換えは多いが、大阪の中心から1時間もあれば十分につける。東京で言えばまさに高尾山と同じ感じだ。

私は阪急梅田から「能勢妙見里山ぐるっとパス」1700円という切符を買った。阪急と能勢電鉄、ケーブル、リフトが全部乗れるからお得感はある。川西能勢口で能勢鉄道に乗り換える。一の鳥居という駅を過ぎ、山下で乗り換えて妙見口に行く。乗り換えは多いが、大阪の中心から1時間もあれば十分につける。東京で言えばまさに高尾山と同じ感じだ。

妙見口からケーブルの黒川駅までは1.4キロある。土日にはバス便があるが平日は歩くしかない。日本一の里山を歩いて大阪と兵庫の県境を越えると黒川駅。年寄りにはちょっと遠いかな?

黒川駅から0.6㎞をほぼまっすぐ上がっている。このケーブルはスイスから導入したので軌間がほかのケーブルカーとは違って1435㎜である。同じ幅のケーブルは箱根十国峠のものだけである。

最初のケーブルカーは現在の山上駅からさらに1キロほど上に伸びていた。しかし1960年に復活するときには上部は費用の掛からないリフトになった。リフト乗り場までは急坂を200mほど登らなければならない。ケーブルは曲線路を行くことができるがリフトはまっすぐにつけられる。リフト乗り場付近には遊園地があっってミニレールカーが走っている。ケーブルの復活?ではなく遊具である。

リフトを降りてから林道をしばらく行く。ハイキングなみだ。右手下の方から昔の参詣道があるが、台風地震の被害で今は通れない。そういえばリフトも土砂崩れで運休していたが、9月15日にやっと復旧した。

皆さんが目指した霊山は能勢妙見宮、正式には真如寺境外仏堂能勢妙見山だそうだが、本寺よりもはるかに多くの参詣者を集めている。

摩耶ケーブル線は虹の駅が終点で、そこからロープウェーに乗り換えて山上の星の駅に上がります。下部のケーブルカーだけではほとんど景色は見えないので、ほとんどの人はロープウェーに乗り換えて、1000万ドルの夜景の見える山上に行きます。

摩耶ケーブル線は虹の駅が終点で、そこからロープウェーに乗り換えて山上の星の駅に上がります。下部のケーブルカーだけではほとんど景色は見えないので、ほとんどの人はロープウェーに乗り換えて、1000万ドルの夜景の見える山上に行きます。

私は今回神戸の二カ所のケーブルに乗るためにやってきたが、それぞれを往復してもおもしろくなさそうなので、まず六甲ケーブルに乗って山上駅に着き、ゆっくりと景色を見ながらお茶をして(今はアルコールを禁じられているので)からバスで摩耶山に向かいました。六甲の山の上はけっこう平らでバスで行き来がでるのです。

途中には牧場もありました。大勢の観光客がおりて行きましたが、言葉を聞いていると外国人のようでした。バスの運転手は「お客はほとんど外国人、日本人は毎日乗る知り合いだけですよ。」とのことだった。私は終点の一つ手前の天上山で下りた。

日本で初めてできた生駒のケーブルカーは生駒聖天さんの参詣のためだった。東京八王子の高尾山や伊勢原の大山ケーブルがにぎわっているが、それらも寺社へ参詣の道だった。最近は霊山とかパワースポットとして人気が高い。

摩耶山は景色が売り物のケーブルだが霊山への参詣道としても意味を持っていた。今はこの寺を目指してケーブルで上ってくる参拝者は少ないが、それでも摩耶山観光お目玉であることは確かだ。石段を上って、門をくぐると「日本第一女人守護」という石碑がありました。摩耶夫人はお釈迦様のお母さん。この方を本尊にする日本唯一お寺である。

もともとはロープウェーの前の広場にあったが放火によって全焼し、現在の場所に移って伽藍が作られたという。なかなか素晴らしい寺であるが、ちょっと離れてしまったので今は静かにお参りができる。

ロープウェーを降りたところが虹の駅、このすぐそばに旧摩耶ホテルがあった。しかし今は廃墟。ときどき廃墟ツアーが行われるそうだが・・・もちろん秘密裏にだが、パワースポットとして人気があるとか・・・・

ロープウェー、ケーブルカー(2台ともゆめあじさい号:緑色とエビ茶色)を乗り継いで平地に出てバスに乗る。ケーブル駅前にバスが来る。三宮まで行き、友人に会い、夕食。久々だったがビールは飲めず。残念。