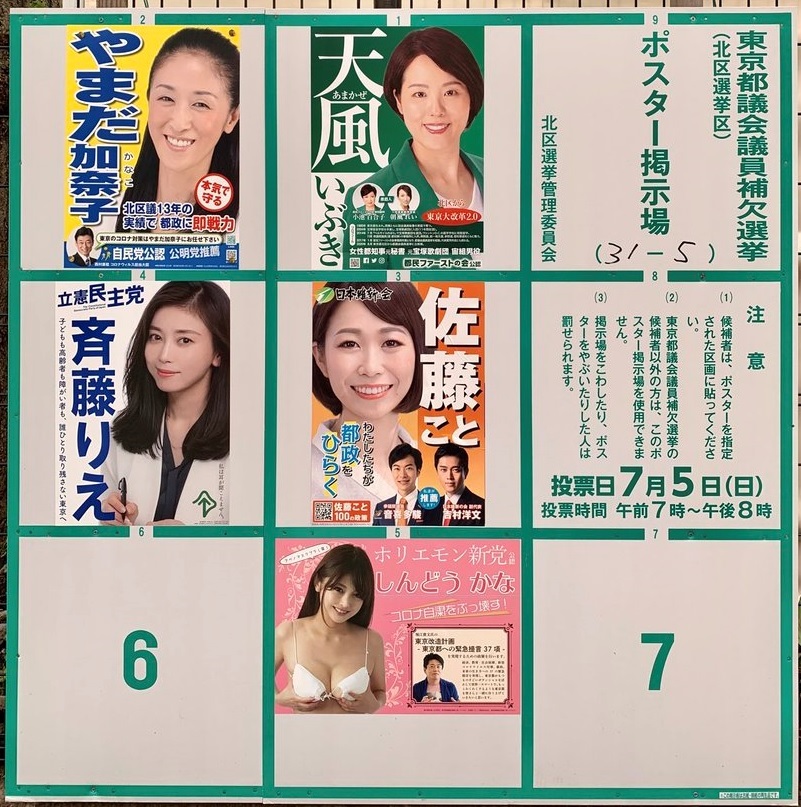

連日東京都の感染者は400人を超え、小池都知事は自粛自粛を要請しています。しかし政府はGoToを推進中。安倍総理も広島の原爆慰霊に訪れてGoToを続けると宣言している。どちらをとったらいいのか素人にはわからない。都内から出ることは避け、GoToの精神をもって、換気のいい場所に行くことにした。奥多摩の御岳山に向かった。ところが我が同志は大勢いるようで、ケーブルカーに向かうバスは超満員、まさに「密」になっている。

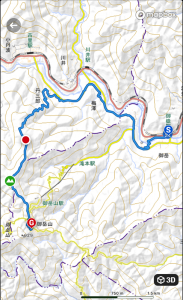

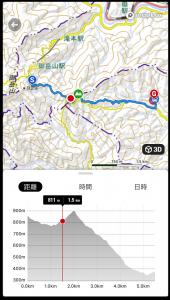

そこでバスには乗らず多摩川の川辺の遊歩道を行くことにした。川には大勢のカヌーの客など川遊び。ここも三密はなくOK。私はケーブル道を避けて、古里の丹三郎から大塚山へ登るコースに変更した。川沿い遊歩道はすぐに通行止め。しかたなくバス道を4キロ歩き丹生(たんせい)神社を経て山に入る。丹生都比米を祀る神社なので「にう」神社だと思っていたが地元の人はたんせい神社と呼んでいる。

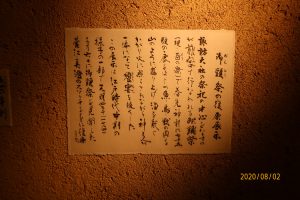

- 丹生神社

- 隣のお寺、名前??

先日歩いたしか道とは違い里道なので緩やかなジグザグ登り。私の実力でもあんがい楽に登ることができる。御岳山へのまき道もあるが、私はゆっくりと大塚山頂上へ。荒れ果てた休み場があるが手入れができないなら撤去してもらいたい。大塚山を下ると見慣れた御嶽神社への参道に続く道になる。けっこう人が多い。目的の紅葉屋は大勢が並んでいる。

私が作った紅葉屋の90周年記念動画が影響したのかもと思ったが、youtubeの視聴者はまだ95回、そのうちの半分は紅葉屋のおやじさんが見ているというから、この宣伝動画の影響ではないようだ。でもこの不況の中、行列ができる店になっているのはうれし事だ。ここで若い山ガールのMAEDAさん一行に会い、天然かき氷を食べる。涼しい山で体が冷え冷えになる。

ここで別れる予定だったが、ケーブル駅は混雑していそうなの山ガールについて日出山からツルツル温泉にいく。入場制限をしているが、夕方近くになってきたのですんなり入ることができた。久しぶりのツルツルの湯。皆さんの美人度がさらに増したようだ。彼女たちはみっちゃんたちとは違って飲んべいではないので、すんなり拝島で別れ、西武線で帰宅。温泉に入ったのに8時には家に着いた。

6月に入っても自主自粛を続けると言った舌の根も乾かないうちに、立川の下島さんから御岳山に行くよ!との誘いがあった。紅葉屋さんが再開するから山上でおそばを食べようとのこと。3月12日に紅葉屋創業90周年を祝うはずだったが、コロナで延期になっている。いつできるかの相談もかねてのことだ。

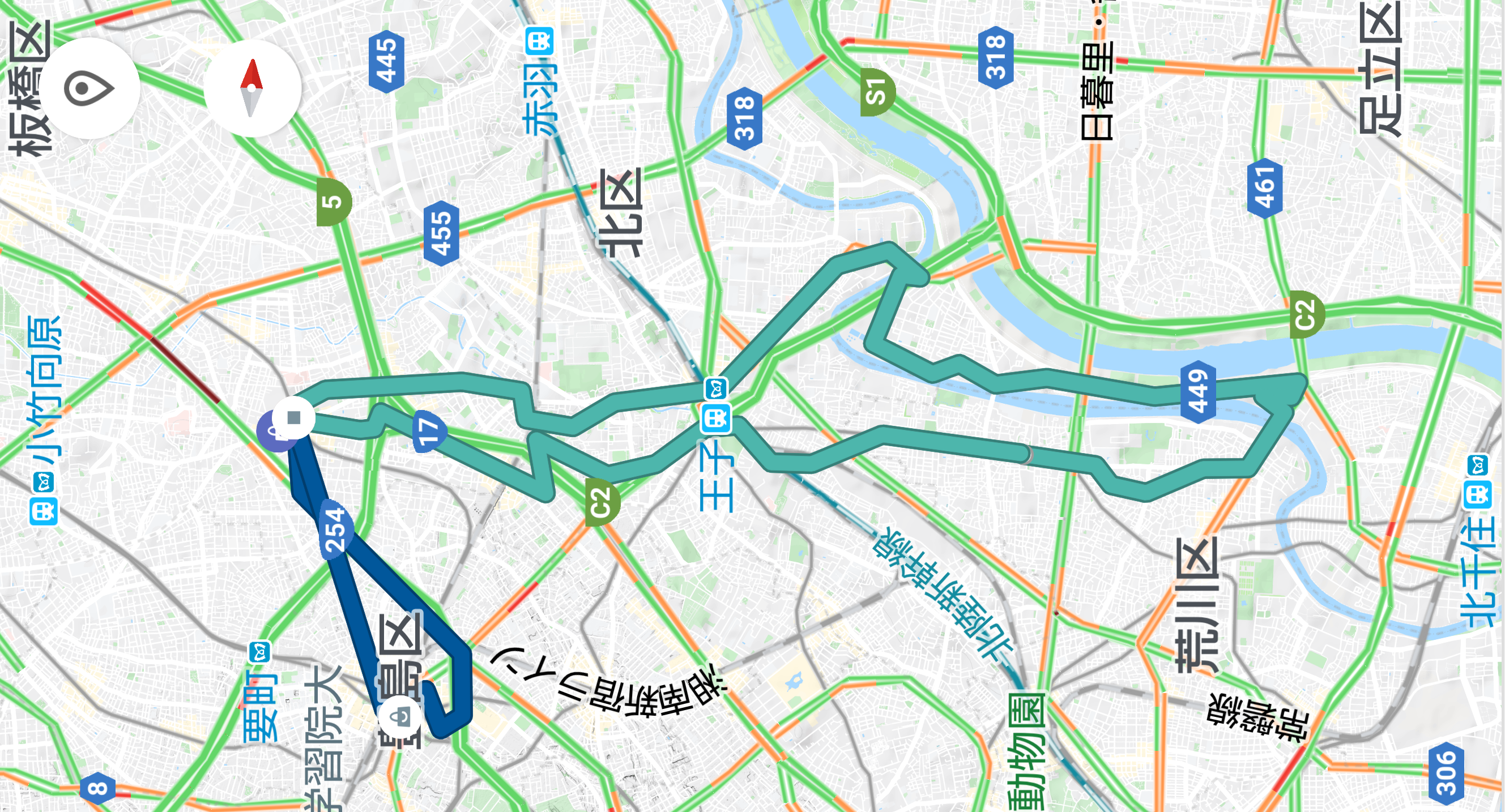

6月に入っても自主自粛を続けると言った舌の根も乾かないうちに、立川の下島さんから御岳山に行くよ!との誘いがあった。紅葉屋さんが再開するから山上でおそばを食べようとのこと。3月12日に紅葉屋創業90周年を祝うはずだったが、コロナで延期になっている。いつできるかの相談もかねてのことだ。 そうだと言ってもいつ終息するかもわからない。集まったところで相談の内容はない。目的はおいしいおそば。その前に久しぶりの登山を楽しむことにした。平日の昼間なので電車はすいている。しかし御岳駅からバスが混むかのもしれないので、川井駅から歩いて行くことにした。山頂までほぼ9キロ、杉並木の急登がある。ゆっくりのんびり歩いて行くことにした。

そうだと言ってもいつ終息するかもわからない。集まったところで相談の内容はない。目的はおいしいおそば。その前に久しぶりの登山を楽しむことにした。平日の昼間なので電車はすいている。しかし御岳駅からバスが混むかのもしれないので、川井駅から歩いて行くことにした。山頂までほぼ9キロ、杉並木の急登がある。ゆっくりのんびり歩いて行くことにした。 その様子は動画を作成中なのでそちらを近々アップします。途中でケーブルカーを見ると誰も乗っていない。帰りは雨も降っていたので義理でのって下った。久しぶりのケーブルカー、なかなか楽しかった。バスに乗ろうと思ったが30分後だったので歩いた。バスがつくのと同時に御嶽駅に着いた。久しぶりの遠出、ちょっと後ろめたかったが山の空気はよく、中央線は一人置きに座っているので、三密になっている場所はまったくなかった。

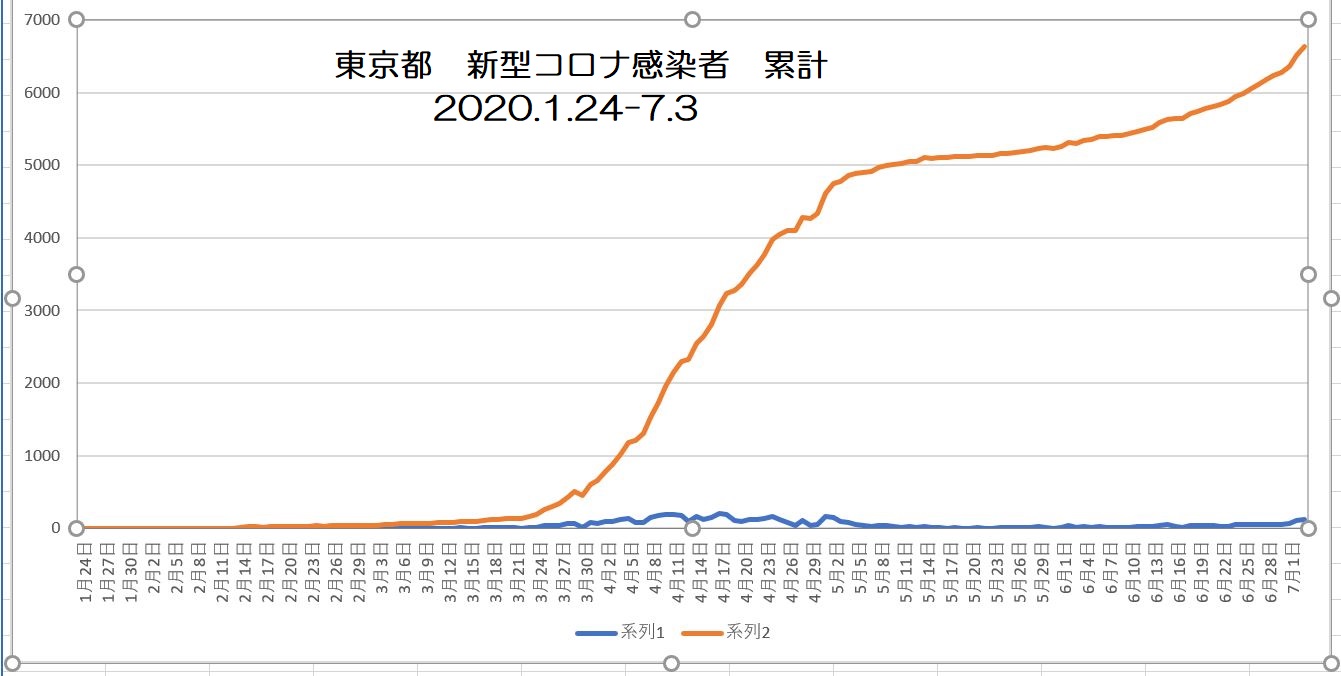

その様子は動画を作成中なのでそちらを近々アップします。途中でケーブルカーを見ると誰も乗っていない。帰りは雨も降っていたので義理でのって下った。久しぶりのケーブルカー、なかなか楽しかった。バスに乗ろうと思ったが30分後だったので歩いた。バスがつくのと同時に御嶽駅に着いた。久しぶりの遠出、ちょっと後ろめたかったが山の空気はよく、中央線は一人置きに座っているので、三密になっている場所はまったくなかった。 5月26日に新型コロナの自粛が解除になった。東京は6月1日に解除の予定だったが、政府が速く解除するようにいろいろ操作をしたようだ。5月23日には感染者はたった2名になり、自粛解除の流れは一気に加速した。東京の町中は関西地区が解除になったころから一緒に解除になった気分らしい。

5月26日に新型コロナの自粛が解除になった。東京は6月1日に解除の予定だったが、政府が速く解除するようにいろいろ操作をしたようだ。5月23日には感染者はたった2名になり、自粛解除の流れは一気に加速した。東京の町中は関西地区が解除になったころから一緒に解除になった気分らしい。 ジジババにとってはまだしばらくは外出、外食などできないだろう。皆はしゃいでいる。我が家のすぐそばまでパチンコ屋の入場券の配布の人たちが並んでいる。前よりももっと危険な状況になっているのであと1か月ぐらいは自主自粛の予定だ。膝が痛くなったので家中登山は出来なくなったが、朝早く散歩は続けている。

ジジババにとってはまだしばらくは外出、外食などできないだろう。皆はしゃいでいる。我が家のすぐそばまでパチンコ屋の入場券の配布の人たちが並んでいる。前よりももっと危険な状況になっているのであと1か月ぐらいは自主自粛の予定だ。膝が痛くなったので家中登山は出来なくなったが、朝早く散歩は続けている。