練馬地名研究会でお話をさせてもらいました。終わった後で、本日のレポートもお願いしますとのことだった。事前に話す内容を準備していったので、それをちょっと手直してすぐに送りました。こんな内容でした。

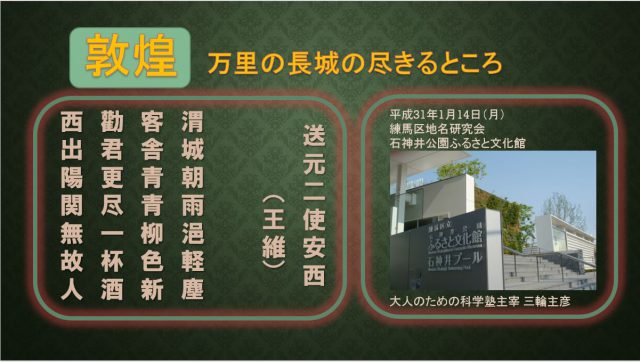

敦煌 万里の長城の尽きるところ

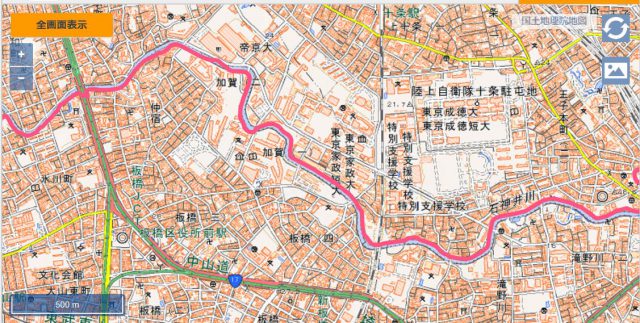

平成31年1月14日(祝日)

人のための科学塾主宰 三輪主彦

練馬区地名研究会で、上記の内容でお話をさせていただきました。終了後、ネットの案内を見てやってきた知人が、「練馬区の地名の話だと思って来たのに、中国の話で戸惑った」との抗議をもらった。

私は「練馬区に拠点を置く各地の“地名”研究の会だと思うよ」と答えておいたのですが、・・・私の認識でよろしかったでしょうか?

さて私の話は、2018年に中国の西域の入り口、敦煌に行って考えたことでした。1970年代、NHKで喜多朗の音楽に合わせてシルクロードの映像が流れていました。井上靖、司馬遼太郎、平山郁夫ら多くの著名人がシルクロードの魅力を語っていました。私達もワクワクしながらこの地にあこがれていました。しかし私たちが行くことができるようになるまでには時間がかかりました。

私が長いことあこがれていたチベットや西域に行けるようになったのは、政治情勢、自分の仕事、我が家の財政状況などの関係で2008年ごろからです。

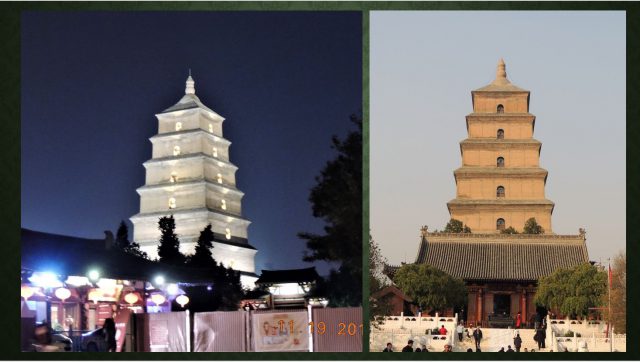

昨年11月西安、敦煌に行ってきました。“西の方陽関を出れば故人なからん”王維の詩にある場所です。

昔の中国と西域の境界にあったシルクロードのオアシス都市敦煌に興味がありました。今から2000年前に敦煌の近く(といっても100㎞以上離れている)にあった関所の陽関(西域南道)玉門関(西域北道から天山路)、嘉峪関(玉門関のあとの重要関所)の位置を確認してきました。沙漠の中にあった関所なので砂に流され、興亡があって現在の場所とは異なっていますが、厳しい環境は当時と変わらないようです。

黄河のほとりの蘭州から河西回廊の西辺にそって万里の長城が嘉峪関、玉門関へと続いました。今でもその一部ですがドロと草を重ねた2mほどの高さの長城が確認できます。玉門関よりも西側には長城はありません。ここが中国の最前線、この先は“上に飛ぶ鳥もなく 下には走獣なし”という場所です。その様子を飛行機からとった写真でお見せしました。

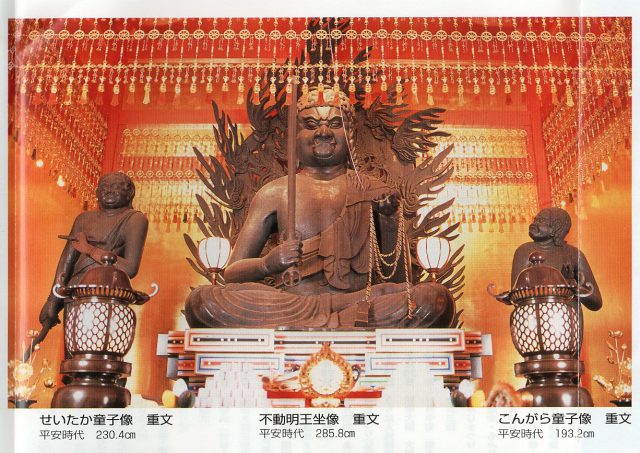

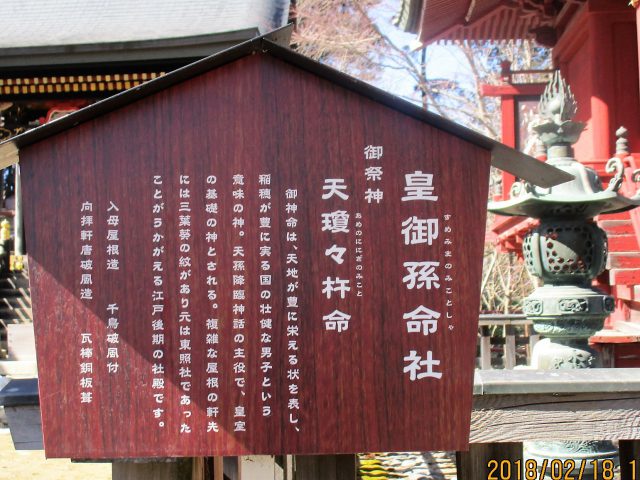

人跡まれな地域ですが、敦煌や隣の瓜州にはとてつもなく多くの仏教遺跡が残っています。その代表が敦煌の莫高窟(千仏洞)です。砂岩の崖に700窟が穿たれ400ほどの窟の中は、砂漠の大画廊といわれる壁画、仏像が収められています。今その一部の見学はできますが、写真は無理です。代わりに市内の博物館で模写、復元の写真を撮ることができます。もちろん世界遺産になっており多くの観光客が訪れています。1970年代、NHKのシルクロードの秘境の時代とは大違いで、劇場では敦煌をテーマにしたミュージカルも演じられています。中国の近代化に伴って敦煌もトイレもきれいな観光都市に変遷しています。私も動画をとってきたので、一部をお見せしました。

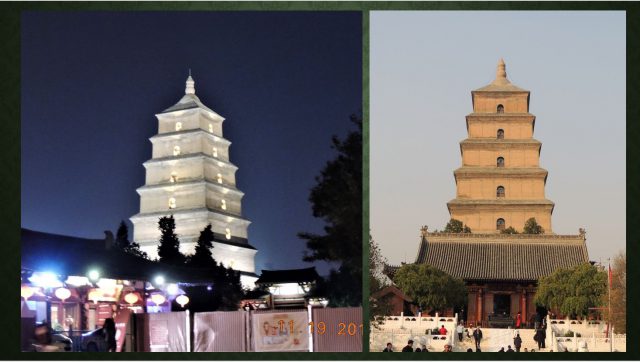

往古、困難な沙漠の道を通った人物もおりました。長安の都を出て河西回廊をぬけて法顕、玄奘三蔵らの僧がインドへ仏典を求めに行きます。法顕は敦煌から沙漠を超えてインドで修行をし、帰りは海路で長安に戻ります。西遊記のモデルになった玄奘三蔵は往復とも困難な陸路をとりました。火炎山近くの高昌国王に長く引き留められます。法顕も玄奘も十数年もの月日をかけての旅でした。玄奘は膨大な仏典を長安の大雁塔に収め、大勢の僧を集めてサンスクリット語の仏典を漢語に翻訳ました。

シルクロードを伝わってきた仏教は538年に日本にも伝わっています。玄奘三蔵の旅の前です。玄奘三蔵の前には法顕が、さらにその前には鳩摩羅什という亀茲国の僧が仏典をもたらしています。断片的には2000年前からシルクロードを通って多くの仏教文化がもたらされていたのです。

シルクロードを伝わってきた仏教は538年に日本にも伝わっています。玄奘三蔵の旅の前です。玄奘三蔵の前には法顕が、さらにその前には鳩摩羅什という亀茲国の僧が仏典をもたらしています。断片的には2000年前からシルクロードを通って多くの仏教文化がもたらされていたのです。

莫高窟の壁画、仏像は日本のものとは違ってヘレニズム様式の影響を受けたものが多く見受けられます。日本へ伝わった仏像、壁画などは、私の感覚では西域経由ではないような気がしました。

日本にもたらされた仏教は釈迦の入滅後かなり変質しました。お釈迦様の仏教は上座部仏教(いわゆる小乗仏教)で南インドから東南アジアの国々に広がっていきました。しかし釈迦入滅後500年で大乗仏教が起こったのです。大乗仏教はインドからシルクロードを伝わって西域、チベットに伝わりさらに中国へもたらされたのです。唐の時代になるとインドでは仏教はすたれ中国、東南アジアが拠点になっていたのです。日本の仏教は本家のインドからではなく、すでに変質した中国経由の仏教だったのです。

中国から多くの僧が来日し、また日本からも僧が中国で学びました。その中で特筆されるのが弘法大師空海です。遣唐使として長安の都に来た時にはすでに仏教の知識を持っており、中国仏教随一の高僧恵果阿闍梨は一目で彼を後継者と見抜き、密教の法をすべて伝達しました。20年の遣唐使の任期を2年で終え日本に帰った空海は日本に新たな仏教体系をもたらしました。

空海が得た密教の教義は恵果から受け継いだもので、恵果はさらに不空三蔵という高僧から受け継いでいます。最澄の密教も不空の弟子から受け継いだものです。私は恵果の師匠である不空については知らなかったのですが、友人からのメールで(FB)で「西安にいるなら不空の痕跡を探してくれ」との依頼で初めて知りました。今の時代どこにいようと友人と繋がれる。長安の大興善寺で不空から恵果は密教を受け継いだ。恵果は青龍寺で空海に密教を授けた。当時とはまったく異なる寺だがそれぞれの寺は存在していた。青龍寺を訪れるのは80%が日本人だという。

不空は南インドスリランカの僧であった。空海、恵果が受け継いだ密教はスリランカ僧の不空がもたらした。密教は大乗仏教の一部である。スリランカは現在上座部仏教(いわゆる小乗仏教)の地である。しかし空海の師である不空の時代、大乗仏教があったのだ。現在日本で学ぶ仏教伝来のルートはすべて西域経由とされている。しかし私は敦煌で多少の違和感を感じていた。しかし不空をという人を知れば、南伝の大乗仏教ルートがあったことがわかる。日本に来た仏教は西域経由だけでなく南伝のものもあったとすれば、私の敦煌莫高窟での違和感も多少解消する。 ちょうど12月26日の朝日新聞一面にスリランカのジャングルで釈迦三尊(大乗仏教)遺跡を発見!という記事が載った。私に不空を調べるようにとメールをくれた岡村隆さんの記事だった。日本人でスリランカの大乗仏教の遺跡を見つけた人はいなかった。岡村さんの発見はもしかすると教科書が書き換えるほどの大発見かもしれない。こんな重大な岐路を私も通過していたのだ、と私は感激だった。

ちょうど12月26日の朝日新聞一面にスリランカのジャングルで釈迦三尊(大乗仏教)遺跡を発見!という記事が載った。私に不空を調べるようにとメールをくれた岡村隆さんの記事だった。日本人でスリランカの大乗仏教の遺跡を見つけた人はいなかった。岡村さんの発見はもしかすると教科書が書き換えるほどの大発見かもしれない。こんな重大な岐路を私も通過していたのだ、と私は感激だった。

不空の亡くなったまさにその日、空海は生まれている。空海は不空の生まれ変わりと思って「空」の字をもらって、空海と名乗ったのではないかとの想像を働かせた。

旅をしていると面白いことに出会う。むかし若いころ、「旅をせねば、老いての物語はない」との言葉を聞いた。もう若くはないが、物語を作るためにまだまだ旅をせねばならないと皆さんに伝えて話を終えた。

その後の懇談では、現代中国のあまりにもすごい速度での進展について話題になった。中国通の方が多くおられたので、実態が少しはわかったが、私たちがその方向に進まざるを得ないことにたいしてみなさん不安は隠せないような状況だった。

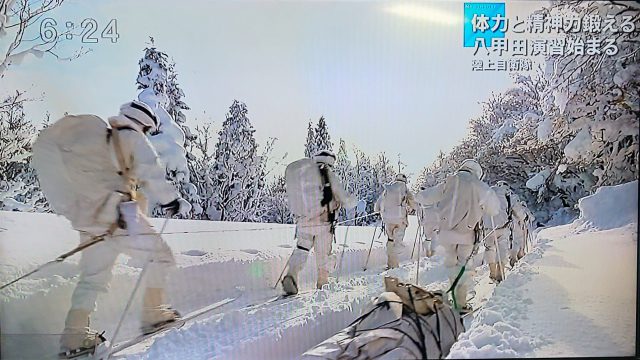

同じころ弘前歩兵31連隊も雪中踏破訓練をしていた。こちらは38人という少人数だったこともあるが全員無事に帰還した。装備の違い、指揮官の能力の違い、地元民の協力など差異はいくつもあった。弘前連隊の方がすぐれていたと思った。しかし彼らは遭難中の青森連隊とすれ違っているのに助けなかった、さらに弱った地元案内人を置きざりにし、自分たちだけが逃げ帰った。

同じころ弘前歩兵31連隊も雪中踏破訓練をしていた。こちらは38人という少人数だったこともあるが全員無事に帰還した。装備の違い、指揮官の能力の違い、地元民の協力など差異はいくつもあった。弘前連隊の方がすぐれていたと思った。しかし彼らは遭難中の青森連隊とすれ違っているのに助けなかった、さらに弱った地元案内人を置きざりにし、自分たちだけが逃げ帰った。