佐渡へは直江津からフェリーで小木港に来た。メーンルートは新潟から両津港に来る方法だが、今回は佐渡一宮:度津神社に行くことが目的だったので、たらい船の港にやってきた。

港でレンタカーを借りた。路線バスもないのでしかたがない。久々の運転で緊張したが交通はほとんどないので、すぐに昔の感覚を取り戻した。しかし街中ではより緊張するだろう。これからは田舎道だけレンタカーを借りよう。ところでこの車のナビの使い方がちっともわからない。途中ガソリンスタンで聞いたが、わからない。おかげで道をぐるぐる回ることができたので結果はオーライ。

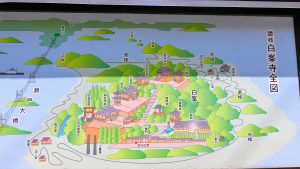

蓮華峰寺と小比叡(こびえ)神社。

- 八角堂

- 八祖堂

- サルスベリ

- 仁王門

- 唐門

- 小比叡神社

- 小比叡神社拝殿

目的地に向かう前になかなかいい寺、神社を巡ることができた。その一番がこの二つ、というより一つの敷地内にある神仏混交の寺社だ。江戸時代には佐渡の寺を束ねるほどの力を持っていたようだ。

真言宗智山派の寺院。大同元年(806年)、真言宗の開祖、空海の開山という伝承をもつ。山号は小比叡山(こびえさん)。

金剛寺、室生寺とともに真言の三大聖地の一つとされる。佐渡四国八十八札所の第六番札所。

小比叡神社は元は蓮華峰寺の鎮守で、山王大権現と称されていた。明治の神仏分離により小比叡神社と改められた。

祭祀は大己貴命(おおなむちのみこと)で白山姫命、菅原道真を合祀しています。

大己貴命は日吉大社西本宮(大比叡)の祭祀で、また小比叡神社の紋所は二葉葵。これは日吉大社東本宮(小比叡)の紋所と同一であるので比叡山の山王権現を勧請したものと思われます。

本殿は1640年の建立で、拝殿後方の覆屋内に置かれています境内入口の鳥居は石造明神鳥居で、鳥居をくぐった先に茅葺の拝殿があります。

この神社は築地市場の入り口、すなわち場外にある。観光客で賑わっているのは場外市場。場外は豊洲には移転しないようだ。ほとんどがバラックだが、すでに立派なビルも完成しており移転の必要はない。豊洲に場外市場が移らなければ築地のように賑わうのはムリだろう。

この神社は築地市場の入り口、すなわち場外にある。観光客で賑わっているのは場外市場。場外は豊洲には移転しないようだ。ほとんどがバラックだが、すでに立派なビルも完成しており移転の必要はない。豊洲に場外市場が移らなければ築地のように賑わうのはムリだろう。

東京にはお富士さん(富士塚)が60個ほど現存している。昔は富士講の人が維持管理をしていたが、いまは講がなくなり、山開きも行うことができなくなっている。その中で盛大な山開きと縁日が行われているのは、ごく珍しい。私の知る限りでは、ここ十条富士が一番の賑わいだと思う。

東京にはお富士さん(富士塚)が60個ほど現存している。昔は富士講の人が維持管理をしていたが、いまは講がなくなり、山開きも行うことができなくなっている。その中で盛大な山開きと縁日が行われているのは、ごく珍しい。私の知る限りでは、ここ十条富士が一番の賑わいだと思う。

十条富士は岩槻街道にめんして面している。その道路に直交した大きな道路があるが、埼京線の線路までほぼ200mは完全に露店に埋め尽くされている。これはなかなかの壮観だ。日曜日とあって、子どもたちは浴衣姿で縁日を見て回っている。でもとてつもなく暑いので、浴衣に帽子という子どもたちもいる。

十条富士は岩槻街道にめんして面している。その道路に直交した大きな道路があるが、埼京線の線路までほぼ200mは完全に露店に埋め尽くされている。これはなかなかの壮観だ。日曜日とあって、子どもたちは浴衣姿で縁日を見て回っている。でもとてつもなく暑いので、浴衣に帽子という子どもたちもいる。

毎夜テレビでワールドカップを見ている。先日のスペイン、ポルトガル戦はすごかった。さすがワールドカップ。しかしそれ以降アルゼンチン、ブラジル、ドイツなど優勝候補のだらしない戦い! 何やってるんだ!

毎夜テレビでワールドカップを見ている。先日のスペイン、ポルトガル戦はすごかった。さすがワールドカップ。しかしそれ以降アルゼンチン、ブラジル、ドイツなど優勝候補のだらしない戦い! 何やってるんだ!

この山は隠岐の島の島前にある古い火山の中央火口丘である。地図で見ると丸い島の中央部が一時期陥没してカルデラができ、その中央部に火山が噴出し火口丘を作ったことが見てとれる。

この山は隠岐の島の島前にある古い火山の中央火口丘である。地図で見ると丸い島の中央部が一時期陥没してカルデラができ、その中央部に火山が噴出し火口丘を作ったことが見てとれる。

小浜という町はオバマ大統領が出現して有名になった。トランプ大統領はオバマさんを否定しているので、小浜市にも影響があるのではないかと思っていた。今回敦賀から豊岡に行くのに小浜線を通って行った。

小浜という町はオバマ大統領が出現して有名になった。トランプ大統領はオバマさんを否定しているので、小浜市にも影響があるのではないかと思っていた。今回敦賀から豊岡に行くのに小浜線を通って行った。 水曜日は孫守があるので昨日のうちに戻ってきました。本日は午前中、今回行った一宮の紀行を作成してました。ブログに入れるのは簡単なのですが、ホームページ用は写真を整えてからでないとうまくいかない。写真の大きさの調整などに時間がかかります。

水曜日は孫守があるので昨日のうちに戻ってきました。本日は午前中、今回行った一宮の紀行を作成してました。ブログに入れるのは簡単なのですが、ホームページ用は写真を整えてからでないとうまくいかない。写真の大きさの調整などに時間がかかります。 朝7時の山陰線で倉吉に向かった。ローカル線だが高校生の通学で満員。倉吉手前の松崎で降りる。倭文神社まではほぼ4キロ、まだ暑くないので歩けるだろうと判断した。駅前は東郷湖、ここは温泉地で湯気の立つ小さな池があった。手を入れるとやけどしそうな暑さ。

朝7時の山陰線で倉吉に向かった。ローカル線だが高校生の通学で満員。倉吉手前の松崎で降りる。倭文神社まではほぼ4キロ、まだ暑くないので歩けるだろうと判断した。駅前は東郷湖、ここは温泉地で湯気の立つ小さな池があった。手を入れるとやけどしそうな暑さ。

■本殿は何造りかわからないが千木は立削ぎ、鰹木は3本。出雲大社と同じだ。倭文(しずおり)氏が織物の神である建葉槌(たけはづち)命を祀っていたが、大正時代までは下照姫(したてるひめ)命も主祭神であると考えられていた。いまは女神ということから安産の神となっている。

■本殿は何造りかわからないが千木は立削ぎ、鰹木は3本。出雲大社と同じだ。倭文(しずおり)氏が織物の神である建葉槌(たけはづち)命を祀っていたが、大正時代までは下照姫(したてるひめ)命も主祭神であると考えられていた。いまは女神ということから安産の神となっている。

帰りは山道は避けて湖のほとりを下った。東郷温泉の向こうに昨日山開きをした大山が見えた。

帰りは山道は避けて湖のほとりを下った。東郷温泉の向こうに昨日山開きをした大山が見えた。

今は総理の座を狙っている石破さんがこの宮の代表になっている。大臣はお仕えする身、昔は天皇になることはできなかった。今は大臣が総理になるのは何の不思議もない。今変な総理いるが、何とか石破さんがんばって総理になって欲しいと、地元の人は期待しているようだ。

今は総理の座を狙っている石破さんがこの宮の代表になっている。大臣はお仕えする身、昔は天皇になることはできなかった。今は大臣が総理になるのは何の不思議もない。今変な総理いるが、何とか石破さんがんばって総理になって欲しいと、地元の人は期待しているようだ。

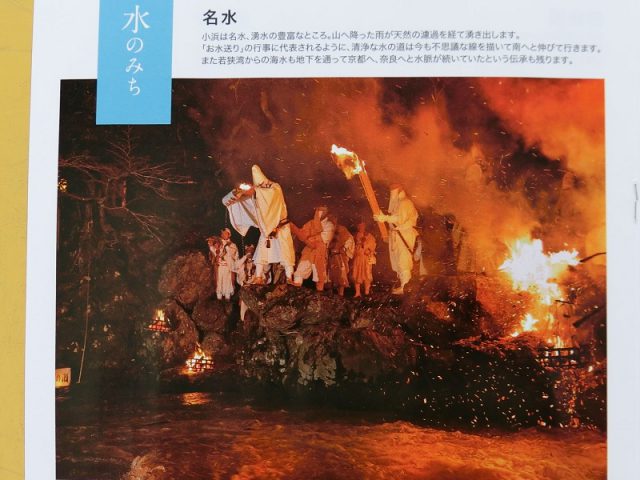

若狭神社は、東大寺二月堂にお水を送る「水送り」行事が行われることで有名です。毎年3月2日に鵜の瀬という川の淵で、奈良東大寺にお水が送られます。100㎞以上もある奈良まで地下水が流れていくとは考えられないのですが、行事として長い年月続けられています。3月12日には二月堂の「若狭井」でその水が汲みあげられます。

若狭神社は、東大寺二月堂にお水を送る「水送り」行事が行われることで有名です。毎年3月2日に鵜の瀬という川の淵で、奈良東大寺にお水が送られます。100㎞以上もある奈良まで地下水が流れていくとは考えられないのですが、行事として長い年月続けられています。3月12日には二月堂の「若狭井」でその水が汲みあげられます。 東大寺で修二会という行事がはじめられたときに、全国の神さまが集まめられました。その時に若狭の神さまだけが遅刻したのです。ちょうど魚釣りが忙しくて!10日間遅れた神さまはお詫びの印に毎年若狭から閼伽の水を送ることを約束したことで、お水送りが行われています。

東大寺で修二会という行事がはじめられたときに、全国の神さまが集まめられました。その時に若狭の神さまだけが遅刻したのです。ちょうど魚釣りが忙しくて!10日間遅れた神さまはお詫びの印に毎年若狭から閼伽の水を送ることを約束したことで、お水送りが行われています。

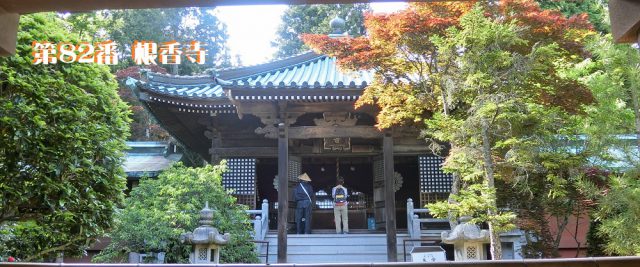

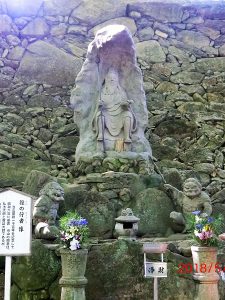

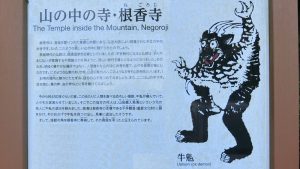

坂出の東には300mを超す溶岩台地が広がっています。溶岩はカンカン石と言われる固い安山岩です。この溶岩は古い時代に噴出したもので、現在知られる火山由来ではない。溶岩は長い間に侵食され、谷がいくつも刻まれ、いくつかのブロックに分かれています。そのなかで目立つ峰に青峰、黄峰、赤峰、白峰、黒峰の五色の名前が付けられています。

坂出の東には300mを超す溶岩台地が広がっています。溶岩はカンカン石と言われる固い安山岩です。この溶岩は古い時代に噴出したもので、現在知られる火山由来ではない。溶岩は長い間に侵食され、谷がいくつも刻まれ、いくつかのブロックに分かれています。そのなかで目立つ峰に青峰、黄峰、赤峰、白峰、黒峰の五色の名前が付けられています。

■白峯寺の中には「頓証寺殿」という建物もある。後鳥羽天皇と戦った保元の乱で負けた崇徳上皇は讃岐に流され、都へ戻れないまま流刑地で没した。白峰山に陵墓が造られた。崇徳院と親しかった西行法師が詣で法楽を行った。その後慰霊のため陵墓近くに、崩御までの6年間を過ごした木の丸殿をここに移した。現在の頓証寺殿がそれである。四国88カ所霊場の白峯寺に詣でる人は多いが、実はこの崇徳天皇の御陵に詣でる人も多い。私が訪れた時も、駐車場にいたタクシーの運転手さんは「みなさん御陵にこられています」と教えてくれた。

■白峯寺の中には「頓証寺殿」という建物もある。後鳥羽天皇と戦った保元の乱で負けた崇徳上皇は讃岐に流され、都へ戻れないまま流刑地で没した。白峰山に陵墓が造られた。崇徳院と親しかった西行法師が詣で法楽を行った。その後慰霊のため陵墓近くに、崩御までの6年間を過ごした木の丸殿をここに移した。現在の頓証寺殿がそれである。四国88カ所霊場の白峯寺に詣でる人は多いが、実はこの崇徳天皇の御陵に詣でる人も多い。私が訪れた時も、駐車場にいたタクシーの運転手さんは「みなさん御陵にこられています」と教えてくれた。 お遍路さんは御陵を素通りして、遍路道に入っていく。お遍路さんは途中にある寺や神社、御陵にはあまり目を向けない。私は歩き旅であるから途中の興味深いところには寄り道をするので予定時間を過ぎることが多い。これもまあいいか! である。

お遍路さんは御陵を素通りして、遍路道に入っていく。お遍路さんは途中にある寺や神社、御陵にはあまり目を向けない。私は歩き旅であるから途中の興味深いところには寄り道をするので予定時間を過ぎることが多い。これもまあいいか! である。