国分寺を過ぎると、どんどん山の方に道が入って行く。あの急な坂が「へんろころがし」なのだろう。昔は田んぼがあったようだ。重機を操作しているお兄さんに聞いたら、放棄された田んぼを太陽電池パネルの設置場所変えているところだという。苦労して稲作をするよりも、パネルを設置して利益を得る方が楽だろう。なんかアパートの大家さんみたいだ。

国分寺発9:30→

- あの山の上に上がる!

- へんろ転がしへの道

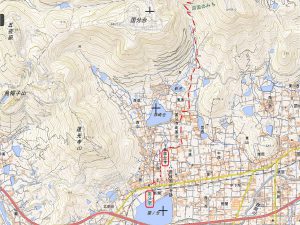

- 五色台全体の地図

- 一本松までの詳細地図

本日は日差しは強いが気温は20℃くらい。山の中は木々が茂っているので日差しはさえぎられる。奥さんは日傘をさしていたが、山の中では必要がなくなった。

展望台(石鎚神社WC)10:30 → 一本松峠 11:30

- 五色台は真っ白な凝灰岩でできている

- 展望台から国分寺の市街を見る

- 五色台の表面は溶岩、カンカン石

- ほぼ1時間、神社へは行かないトイレあり

- へんろ転がしの上り、でも短い

- 一本松峠、でも松はない!ここから車道

一本松峠には車道が通っている。右に行けば82番根香寺(ねごろじ)左に行けば81番白峰寺(しろみねじ)である。2週間前に通ったばかりの清水さんのアドバイスでまず車道を通り81番へ向かう。歩く道は車道を横切ってくだる。涼しいし気分はいいだろうが上り下りがあり遠い。自衛隊のフェンスに沿って2キロほど歩き、途中から歩道に降りる(左の案内柱)。

一本松峠には車道が通っている。右に行けば82番根香寺(ねごろじ)左に行けば81番白峰寺(しろみねじ)である。2週間前に通ったばかりの清水さんのアドバイスでまず車道を通り81番へ向かう。歩く道は車道を横切ってくだる。涼しいし気分はいいだろうが上り下りがあり遠い。自衛隊のフェンスに沿って2キロほど歩き、途中から歩道に降りる(左の案内柱)。

ゼンマイがたくさん生えているので取りたかったが、持って歩くわけにはいかない。81番白峰寺までいい道だった。

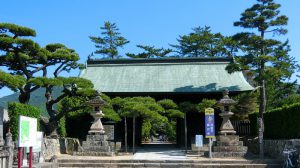

81番白峰寺( 寺の記事は別にする)

崇徳院ゆかりの寺を後にして、同じ道を古田まで戻る。寺の前に「へんろの道」の案内がある。ここは讃岐でも最もよく丁石(ちょういし)が残っており、手入れもされているという。50丁からはじまり82番の根香寺が1番になっている。

上の石柱12:15 → 白峯寺12:30-1:00 → 閼伽井2:10 → 19丁3:00 → みち草 3:30

- ここから白峰寺の境内!

- へんろ道ウォークの子供たち

- 一九丁目に置かれた地蔵さん

- 閼伽井 一休み

- 外国人へんろも多い!

19丁を過ぎるとまもなく車道にぶつかる。みち草という食堂があった。一瞬入ろうと思ったが、すでに3時半、先はまだ長いので素通り。

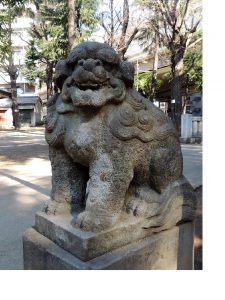

- 牛の魔物?根香寺前

- 泊まれるへんろ小屋

- エストニアからの女性へんろ

82番根香寺 4:00-4:30 → へんろ小屋4:45 → 車道分岐5:30 → 鬼無駅 6:30

9時間の行動時間、長い一日でした。3万9千歩。鬼無駅から丸亀に戻りホテルへ。

とうとう80番まで来た。あと8札所を残すのみとなった。あと一回の歩き旅で「結願」ということになる。前に書いた通り願いが叶うというほどの願いを持っていないので完歩と言った方がいいかもしれない。

とうとう80番まで来た。あと8札所を残すのみとなった。あと一回の歩き旅で「結願」ということになる。前に書いた通り願いが叶うというほどの願いを持っていないので完歩と言った方がいいかもしれない。

78番郷照寺の大師様にご挨拶をして急いで坂を下りる。新町という古そうな町をとおり、国道をくぐって小さな峠を上る。うどん屋があったが本日終了。香川県はうどん県と称しているが、まだ讃岐うどんを食べていない。残念。

78番郷照寺の大師様にご挨拶をして急いで坂を下りる。新町という古そうな町をとおり、国道をくぐって小さな峠を上る。うどん屋があったが本日終了。香川県はうどん県と称しているが、まだ讃岐うどんを食べていない。残念。

しかし崇徳天皇は平将門、菅原道真をしのぐ大怨霊であるとされている。

しかし崇徳天皇は平将門、菅原道真をしのぐ大怨霊であるとされている。

78番郷照寺

78番郷照寺

多度津駅から行ったので、寺の裏手にでた。76番から歩いてくる場所が正面なのでぐるっと回って大門前に出た。道隆というのは領主さまの和気道隆から名をとった。彼は怪しい光を放つ桑の木に向かって矢を射た。その矢は乳母に当たってしまった。それを悔いた道隆は桑の木で薬師如来を彫った。息子は唐から戻った空海に頼み、さらに大きな薬師如来を彫って、その体内に道隆の薬師如来を本尊とした。本尊は「眼直し薬師」として今も信仰は厚い。眼がよくなってご典医になった京極左馬造の御廟がある。

多度津駅から行ったので、寺の裏手にでた。76番から歩いてくる場所が正面なのでぐるっと回って大門前に出た。道隆というのは領主さまの和気道隆から名をとった。彼は怪しい光を放つ桑の木に向かって矢を射た。その矢は乳母に当たってしまった。それを悔いた道隆は桑の木で薬師如来を彫った。息子は唐から戻った空海に頼み、さらに大きな薬師如来を彫って、その体内に道隆の薬師如来を本尊とした。本尊は「眼直し薬師」として今も信仰は厚い。眼がよくなってご典医になった京極左馬造の御廟がある。

新幹線で名古屋を出て関ヶ原に近づくときに赤く大きな鳥居がチラッと見える。ずっと気になっていたが、本日三重軽便鉄道の調査の前によってみた。軽便鉄道の四日市駅集合12時半なので、朝早く名古屋まで来て東海道線垂井駅に行った。垂井駅は東海道線の電車が通るが東海道本線ではない。詳しく説明をすると大変なので、ちょっと変わった駅だとだけ言っておこう。

新幹線で名古屋を出て関ヶ原に近づくときに赤く大きな鳥居がチラッと見える。ずっと気になっていたが、本日三重軽便鉄道の調査の前によってみた。軽便鉄道の四日市駅集合12時半なので、朝早く名古屋まで来て東海道線垂井駅に行った。垂井駅は東海道線の電車が通るが東海道本線ではない。詳しく説明をすると大変なので、ちょっと変わった駅だとだけ言っておこう。 駅から10分で大鳥居、新幹線線路と大鳥居をくぐって、なかなかい門前町を抜けると朱塗りの社殿が見えた。ここの神さまは金山毘古神 (カナヤマヒコ神)、金属全般の神様です。 金属からお金を連想し、金運アップ、財運アップにご利益があると勘違いしている人がいるようですが、あくまでも金属に関係がある鍛冶屋さんなどの神様です。鎌やのこぎりなど鉄の道具類が多く奉納されている。

駅から10分で大鳥居、新幹線線路と大鳥居をくぐって、なかなかい門前町を抜けると朱塗りの社殿が見えた。ここの神さまは金山毘古神 (カナヤマヒコ神)、金属全般の神様です。 金属からお金を連想し、金運アップ、財運アップにご利益があると勘違いしている人がいるようですが、あくまでも金属に関係がある鍛冶屋さんなどの神様です。鎌やのこぎりなど鉄の道具類が多く奉納されている。

ここのところ毎日2万歩ほど歩いている。70歳を過ぎたころから入院したりなにかいろいろあって運動をしなくなった。そのせいで急に足腰が弱ってきた。3月になったので四国遍路を再開する予定だが、この調子だと次の難所である66番雲辺寺に登れない。雲辺寺にはロープウェーもかかっているが、ここまで自分の足で歩いてきたので(自転車も使ったが)使いたくない。

ここのところ毎日2万歩ほど歩いている。70歳を過ぎたころから入院したりなにかいろいろあって運動をしなくなった。そのせいで急に足腰が弱ってきた。3月になったので四国遍路を再開する予定だが、この調子だと次の難所である66番雲辺寺に登れない。雲辺寺にはロープウェーもかかっているが、ここまで自分の足で歩いてきたので(自転車も使ったが)使いたくない。