日本には22か所にケーブルカーがある。昔はもっとあったが、経営不振で廃止になったものも多い。現在残っているのは、条件がよく新たな観光資源としてよみがえったものだ。観光というのは水物で景気の波に左右される。この先どうなるかわからないが、とりあえず全部乗ってみようと計画を立てて、5月から初め、17ヵ所ぐらい乗ってみた。

高尾山や御岳山は私の山走り(いまはトレランという)の練習地だった。ケーブルを横目にいつも駆け上がっていた。高尾山の下りはケーブルよりもはやく、10分で下まで降りたこともある。高尾山には何十回行ったか分からならいがケーブルカーに乗ったことはなかった。しかし70歳を過ぎてつい一度乗ってみたら、病みつきになった。片道はあいかわらず歩くがその時によって上りか下りはケーブルを使う。

もっと早く使えばいろいろなことに気が付いたが、今からでもなかなか奥の深い乗り物だということを体感したい。運行の原理もおもしろいし、霊山とのかかわりも興味深い。とりあえず今年乗った分のレポートをここにに記しておきます。

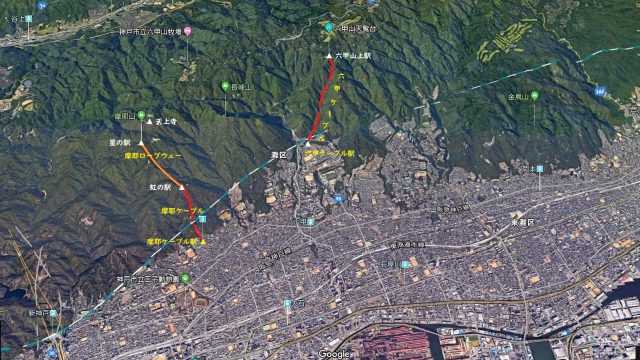

下の地図は六甲山地です。ここに六甲ケーブルと摩耶ケーブルがあります。新幹線は六甲山地の下を通るので見えないはずです。神戸の町は山がすぐそばまで迫っている細長い町です。

さらに新神戸の駅、ケーブル下の駅がある場所は山のすそですが、ほぼ直線状に市街地と山地の境目が続いています。「直線状の地形は断層!」とタモリさんが言っていますが、その通りでここが阪神淡路大地震を起こした震源の活断層です。

ケーブルカーは活断層の斜面を這い上っているのです。ロープウェーじゃ活断層を感じることはできません。じわじわと這い上ってこそ、大地の動きを知ることができるのです。

- レトロカー:同じつくり

- 下方の展望車

- クラッシクカー200人乗り

- 六甲ケーブル下駅

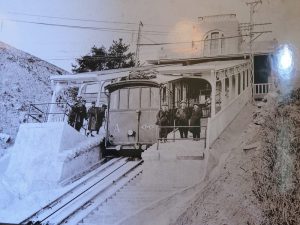

このケーブルは1932年昭和4年に作られたのですが、戦争中は不要不急線として休止になりましたが、1945年に再開。昔は山上からの景色を見るために外国人たちが多く上っていた。その象徴が六甲山ホテル。百万ドルの夜景ではなく1千万ドルの夜景だそうだ。昭和天皇もこのケーブルで上ったそうだ。

- 山上駅の展望台

- 夜景はいいだろうな

- ケーブル山上駅

- 夜9時半まで運転している

- 六甲山ホテル

- 駅は引き継いでいる

青春切符最後の一枚は鎌倉往復にした。往復しても1840円だから、青春切符1枚分2300円よりも安いのだが、トータルで考えると水郡線にのったり、諏訪まで行ったりしたので大いに得をしているので、オーケー。

青春切符最後の一枚は鎌倉往復にした。往復しても1840円だから、青春切符1枚分2300円よりも安いのだが、トータルで考えると水郡線にのったり、諏訪まで行ったりしたので大いに得をしているので、オーケー。

箱根湯本に下り小田原に出て、また湘南ライナーで池袋にもどった。JR線での往復料金は3500円ほどだった。青春18切符は2300円なので1000円ほど安く往復できたが、小田急ならもっと安いし、ジパングクラブなら3割引きなのでそれほど得ではなかった。でもまあ楽しく行けたからよかった。

箱根湯本に下り小田原に出て、また湘南ライナーで池袋にもどった。JR線での往復料金は3500円ほどだった。青春18切符は2300円なので1000円ほど安く往復できたが、小田急ならもっと安いし、ジパングクラブなら3割引きなのでそれほど得ではなかった。でもまあ楽しく行けたからよかった。 朝方は雨模様で、十国峠のケーブルカーは私一人。景色はまったく見えなかった。しかし箱根の中に入ったら青空も見えてきた。写真は箱根登山鉄道、強羅駅。

朝方は雨模様で、十国峠のケーブルカーは私一人。景色はまったく見えなかった。しかし箱根の中に入ったら青空も見えてきた。写真は箱根登山鉄道、強羅駅。 いつまで孫たちについていけるか、と思っていたが、奥さんはもうそろそろ限界に近い。ふだんは仕舞のけいこで体を動かしてはいるので、ゆっくり歩けばまだまだ大丈夫なのだが、孫たちは速い。もう待ちくたびれた!と言われるので急ぐとまたまた疲れる。

いつまで孫たちについていけるか、と思っていたが、奥さんはもうそろそろ限界に近い。ふだんは仕舞のけいこで体を動かしてはいるので、ゆっくり歩けばまだまだ大丈夫なのだが、孫たちは速い。もう待ちくたびれた!と言われるので急ぐとまたまた疲れる。

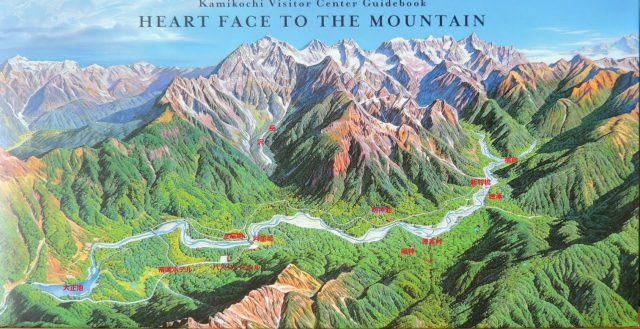

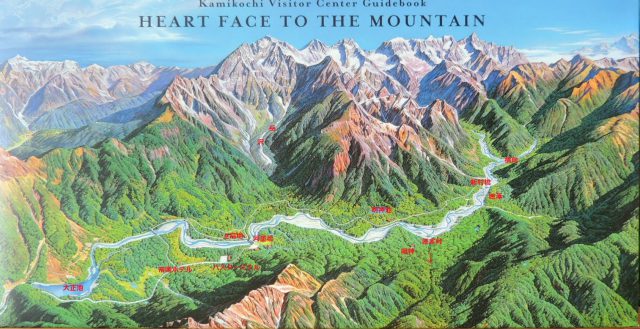

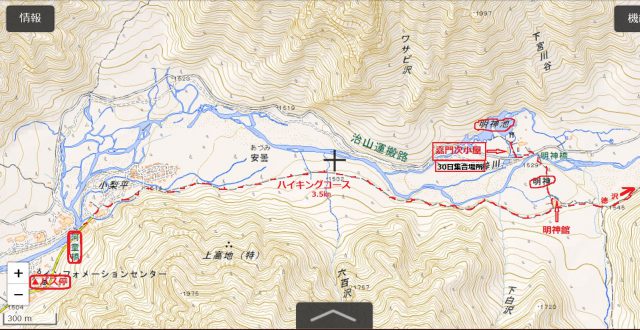

初日は新幹線で長野へいき、そこからバスで上高地へ直接入る。私は上高地へ行くのは松本からとしか考えていなかった。しかし松本からは松本電鉄で新島々へ行き、そこでシャトルバスに乗って上高地に入る。乗り換えに時間がかかるので、料金は高いが長野新幹線の方が時間短縮になる。知らなかった。

初日は新幹線で長野へいき、そこからバスで上高地へ直接入る。私は上高地へ行くのは松本からとしか考えていなかった。しかし松本からは松本電鉄で新島々へ行き、そこでシャトルバスに乗って上高地に入る。乗り換えに時間がかかるので、料金は高いが長野新幹線の方が時間短縮になる。知らなかった。

この狛犬に迎えられて、高い石段を登るとその上に社殿拝殿があります。ここには石川城という城があったようです。奥州安倍一族と戦った(前九年の役)源のなんとかという人が代官となってここに住み着き、石川なにがしかと名乗ったそうだ。その石川が地名になっという。

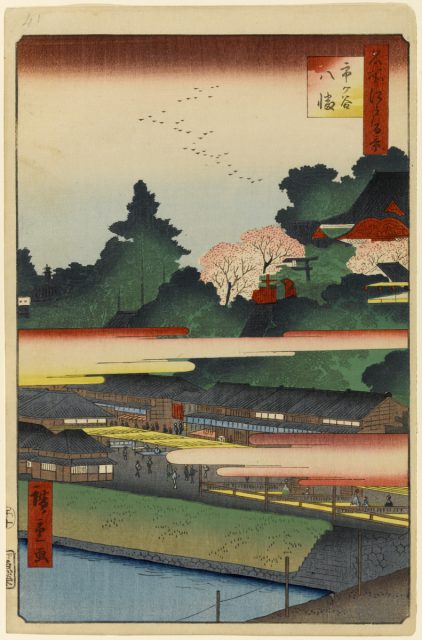

この狛犬に迎えられて、高い石段を登るとその上に社殿拝殿があります。ここには石川城という城があったようです。奥州安倍一族と戦った(前九年の役)源のなんとかという人が代官となってここに住み着き、石川なにがしかと名乗ったそうだ。その石川が地名になっという。 もちろん石川城よりも前から神社はあった。といってもたぶん磐座だったろうが、そのうち特定の神さまを祀るようになった。味耜高彦根(あじすきたかひこね)神という名前だが、たぶん誰も知らない。そこに誉田神(八幡神)を石清水八幡宮から勧請したのでこの地は八幡山になった。昔は神さまをどんどん追加することができたのだ。

もちろん石川城よりも前から神社はあった。といってもたぶん磐座だったろうが、そのうち特定の神さまを祀るようになった。味耜高彦根(あじすきたかひこね)神という名前だが、たぶん誰も知らない。そこに誉田神(八幡神)を石清水八幡宮から勧請したのでこの地は八幡山になった。昔は神さまをどんどん追加することができたのだ。 12時半に石川駅に戻ってきたが、次の一之宮がある棚倉駅に向かう列車は2時40分までない。2駅なので歩いて行こうと思ったが、20キロ先というので諦め。コンビニで親を買って涼み、待合室で高校生と1時間も待った。

12時半に石川駅に戻ってきたが、次の一之宮がある棚倉駅に向かう列車は2時40分までない。2駅なので歩いて行こうと思ったが、20キロ先というので諦め。コンビニで親を買って涼み、待合室で高校生と1時間も待った。 近津駅に来たら5時3分まで列車はない。待合室もない。帰りも鈍行。水戸に7時15分。日暮里に着いたのは9時30分。家には10時ちょっと前。朝から15時間半の行動だった。歩数は2万歩。疲れた!年寄には青春切符はつらい!

近津駅に来たら5時3分まで列車はない。待合室もない。帰りも鈍行。水戸に7時15分。日暮里に着いたのは9時30分。家には10時ちょっと前。朝から15時間半の行動だった。歩数は2万歩。疲れた!年寄には青春切符はつらい! 今年の夏は長野県の上高地(かみこうち)へ行きます。北アルプスの山の中にある有名な観光地です。

今年の夏は長野県の上高地(かみこうち)へ行きます。北アルプスの山の中にある有名な観光地です。

大山の神社は阿夫利神社、頂上に本殿があるが、そこまで行くのキツイのでケーブルカーの終点にある拝殿にだけ行ってきた。ケーブルカーは2016年に最新式に変更になった。これはすばらしい。何回も大山登山に来ているがケーブルカーに乗ったことはなかった。今回初めて最新式にのった。

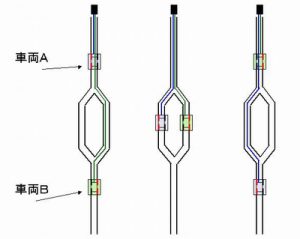

大山の神社は阿夫利神社、頂上に本殿があるが、そこまで行くのキツイのでケーブルカーの終点にある拝殿にだけ行ってきた。ケーブルカーは2016年に最新式に変更になった。これはすばらしい。何回も大山登山に来ているがケーブルカーに乗ったことはなかった。今回初めて最新式にのった。 ケーブルカーの原理はわかっているつもりだったが、中間点ですれちがうときに車輪はどうなるのか、不思議だった。写真を見ていただきたい。どう見てもふつうの線路の交差とは異なる。中間点に大山寺駅があるので車輪をじっくりと観察できるかと思って待ったが車体の下を見ることはできなかった。

ケーブルカーの原理はわかっているつもりだったが、中間点ですれちがうときに車輪はどうなるのか、不思議だった。写真を見ていただきたい。どう見てもふつうの線路の交差とは異なる。中間点に大山寺駅があるので車輪をじっくりと観察できるかと思って待ったが車体の下を見ることはできなかった。 あとで調べてみたら外側の車輪は線路をつかむようになっており、内側の車輪は幅が広く表面が平になっており、ロープを跨いでいけるようになっている。さすが最初に考えた人はエライ。

あとで調べてみたら外側の車輪は線路をつかむようになっており、内側の車輪は幅が広く表面が平になっており、ロープを跨いでいけるようになっている。さすが最初に考えた人はエライ。

佐渡:白山神社

佐渡:白山神社 名前を確認するのを忘れた

名前を確認するのを忘れた

城ヶ島に行くクラスは一日中地学授業。残ったクラスの地学授業は他の授業に振り替えられる。他の学校でも地学巡検は行われていたが、ほとんどが有志に対して試験休みなどに行われていた。正規の授業中に行われることはけっこう大変なことだった。戸山高校にはエライ先生がおられて、当然のごとく正規授業にくみこまれていた。私は城ヶ島に場所を変更したが、形式は前の先生方の遺産だった。

城ヶ島に行くクラスは一日中地学授業。残ったクラスの地学授業は他の授業に振り替えられる。他の学校でも地学巡検は行われていたが、ほとんどが有志に対して試験休みなどに行われていた。正規の授業中に行われることはけっこう大変なことだった。戸山高校にはエライ先生がおられて、当然のごとく正規授業にくみこまれていた。私は城ヶ島に場所を変更したが、形式は前の先生方の遺産だった。

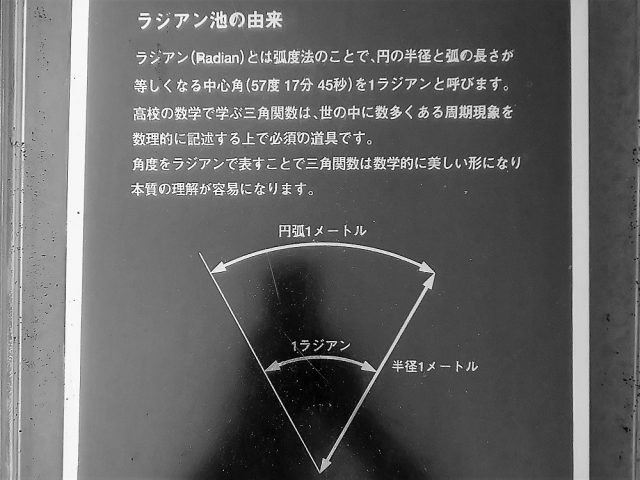

天文台に行ってみた。望遠鏡がずらっと並んでいる。私は戸山高校にいるときも望遠鏡操作はTAKEDAくんにやってもらっていた。SSH高校の教員はできそうもないなあ。早く辞めてよかったなあ、との思い。校舎を出たらラジアン池があった。そうだラジアンだ。長いこと三角関数から遠ざかっている。よくこんな名門校で勤まっていたなあ。・・・勤まっていなかったのか??

天文台に行ってみた。望遠鏡がずらっと並んでいる。私は戸山高校にいるときも望遠鏡操作はTAKEDAくんにやってもらっていた。SSH高校の教員はできそうもないなあ。早く辞めてよかったなあ、との思い。校舎を出たらラジアン池があった。そうだラジアンだ。長いこと三角関数から遠ざかっている。よくこんな名門校で勤まっていたなあ。・・・勤まっていなかったのか??