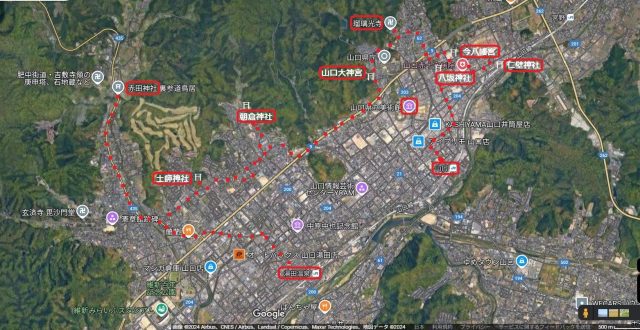

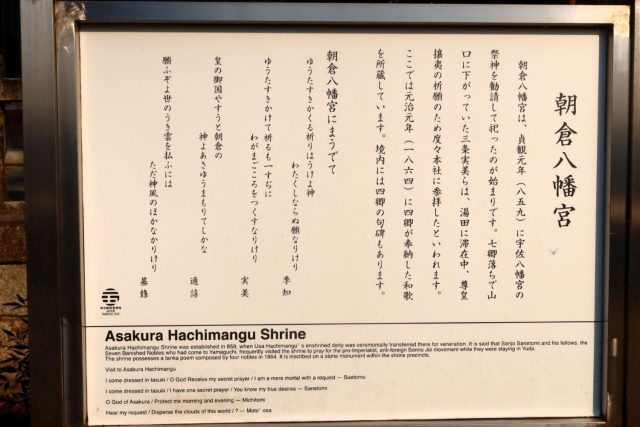

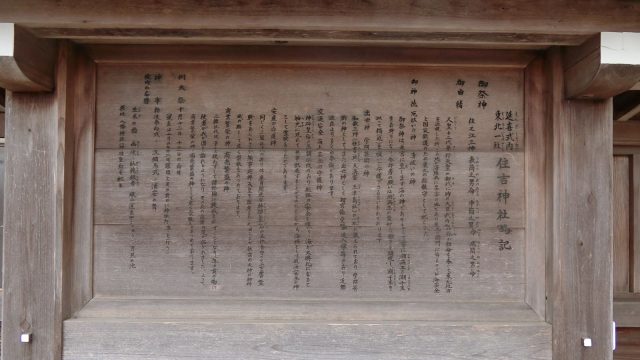

山口県庁に近いところに神社が集まっている。その中でも重要なのが今八幡宮だが、ここには朝倉八幡宮も合祀されているという。今も朝倉八幡宮はあるのになぜ?と思った。理由はもとの今八幡宮は「宇治皇子」だけを祀っていた。八幡なのにおかしいということで朝倉八幡から「応神天皇、神功皇后、仲哀天皇」を追加したらしい。よくわからないが大内氏の一番重要な神社ということは宮司さんに聞いてよくわかった。

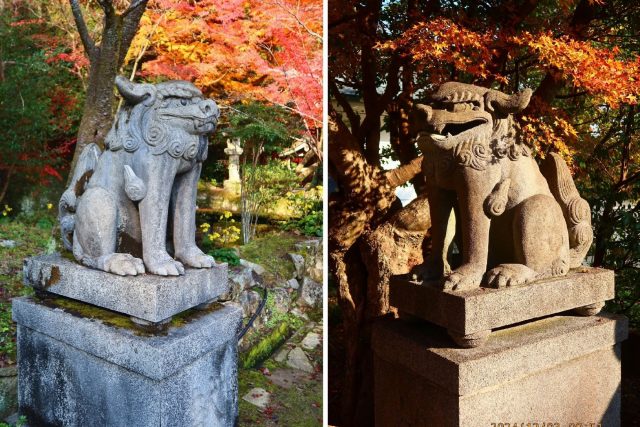

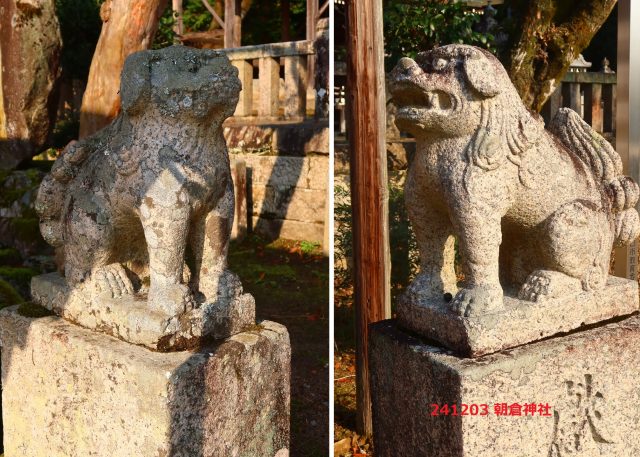

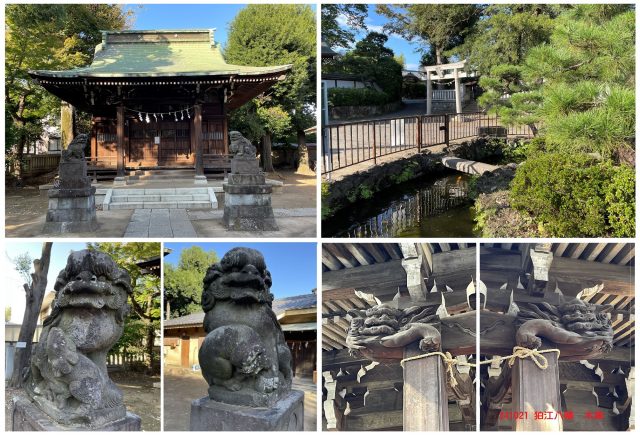

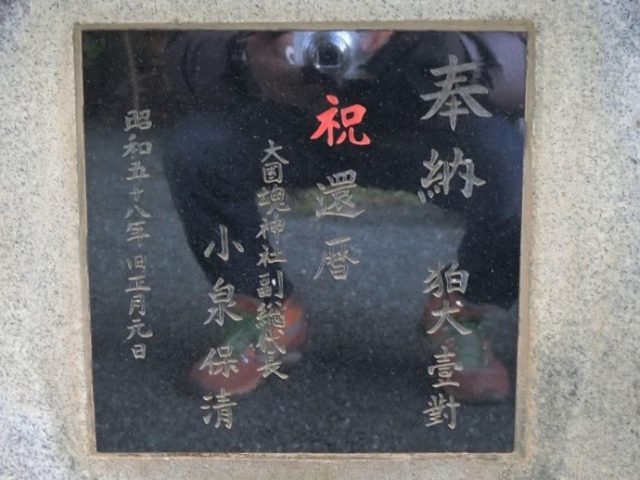

ここの神社の狛犬の大きさは前の写真と比べるとわかる。おかっぱ髪の立派な姿はなかなかいい。石段の上の拝殿前にもう一対の狛犬がいる。

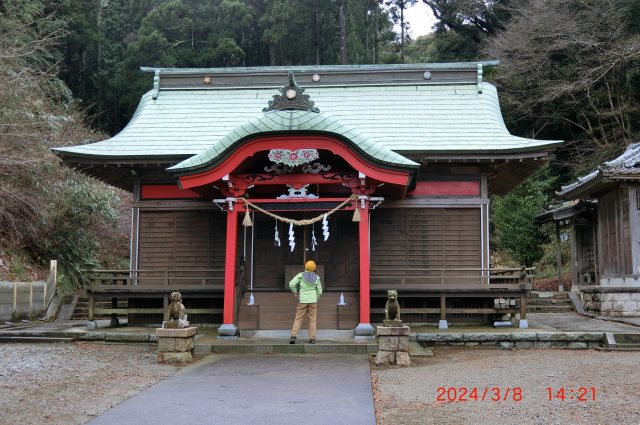

境内社はいくつかあるが「客人神社」が気に入った。石段途中にあるので狛犬はいない。客人と書いて「まろうど」と読む。

もう一つ境内社がある。八柱神社で、狛犬がいる。これは門前の立派な狛犬とは違って普通のよくある狛犬。

豊栄神社(とよえい)

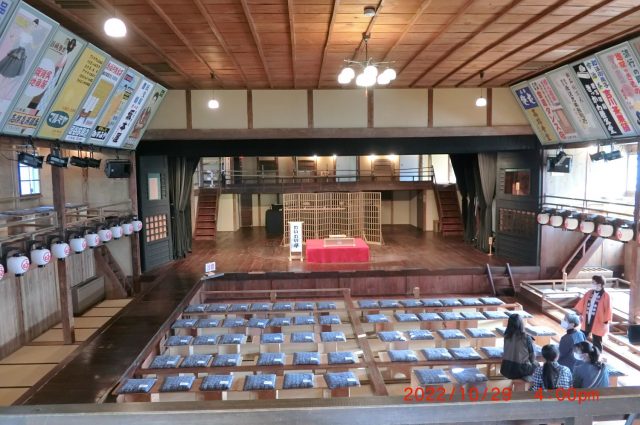

今八幡のすぐ背後に豊栄神社と野田神社がまとまって並んでいる。ここには立派な能舞台があり先日野村萬斎が来たという。なかなか由緒ある場所のようだが、今八幡宮に比べればごく新しいようだ。

野田神社

阿吽の吽の方には角がある。これは本来の狛犬を示す。阿の方は珠を口の中に入れている。こちらは獅子である。