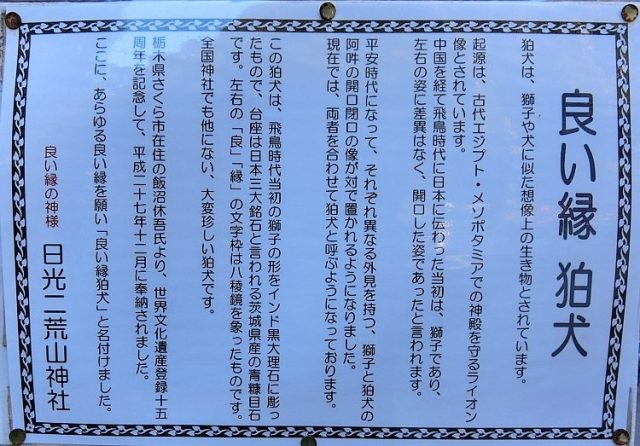

タシュケント空港から2時間ほど国内線で飛んでウルゲンチという町に飛んだ。目の下にはキジルクム砂漠が広がる。見たことがない風景が広がっており興味深い。この地形を見ただけでも中央アジアに来たかいがある。中山嘉太郎はこんなところをどうやって走って行ったのだろう。川の跡があるが途中で消滅している。どちらが上流かわからない。風紋のようなものができているが、これはとんでもない大きさのはずだ。黒い山、白く干上がった湖、いろいろな地形がある。

タシュケント空港から2時間ほど国内線で飛んでウルゲンチという町に飛んだ。目の下にはキジルクム砂漠が広がる。見たことがない風景が広がっており興味深い。この地形を見ただけでも中央アジアに来たかいがある。中山嘉太郎はこんなところをどうやって走って行ったのだろう。川の跡があるが途中で消滅している。どちらが上流かわからない。風紋のようなものができているが、これはとんでもない大きさのはずだ。黒い山、白く干上がった湖、いろいろな地形がある。

キジルクム砂漠

しばらくすると突然アムダリアの流れに出会う。水が少ないのは上流で綿花栽培などのために取水しているからだ。昔はこの流れはアラル海に注いでいた。注ぐ水がなくなってアラル海は干上がった。この地のアムダリアの流れを見れば、納得するしかない。カスピ海も同じような運命を遂げるのか?? カラカルパクスタン自治共和国

カラカルパクスタン自治共和国

バスはウルゲンチ空港からアムダリア(アム川)を渡った。ここからカラカルパクスタンですとガイドさんが言う。よく聞くとウズベキスタンの中にある自治共和国で、アラル海の河岸にあった地域だという。今はアラル海が干上がり漁業もできなくなり町も人もいなくなったという。

門があるだけで通行は自由のようだが、人々の生活水準にはちょっと差があるような気配はあるが、詳しく見ていないので雰囲気だけである。

ウルゲンチからバスで2時間ほどのところに、古代遺跡がある。ゾロアスター教の人々が住んでいた地区だった。ゾロアスター教(拝火教)はイランの宗教のように思えるが始祖はウズベキスタンの人だそうだ。

トップラクカラ

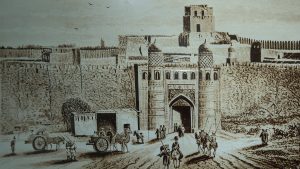

こんな砂漠の中に紀元前からのホレズム王国の城の遺跡がある。ゾロアスター教の人々が住んでいた場所だ。城の周りは何重もの土塀でかこまれていたという。このスタイルは今も続いている。これから行くヒヴァは現在も土塀に囲まれているそうだ。かなりきつい行程だったが、この遺跡に来たことは意義深かった。

こんな砂漠の中に紀元前からのホレズム王国の城の遺跡がある。ゾロアスター教の人々が住んでいた場所だ。城の周りは何重もの土塀でかこまれていたという。このスタイルは今も続いている。これから行くヒヴァは現在も土塀に囲まれているそうだ。かなりきつい行程だったが、この遺跡に来たことは意義深かった。

アヤズカラ(古城)

トプラクカラからバスで1時間ほど砂漠の中の道をとおって別の遺跡に行く。ここもホレズム王国の軍の駐屯地だったという。周囲を土塁で囲まれた空間が広がっている。目の下に出城の一つが見える。城の壁は10mほどの高さだが30mの丘の上にあるので砂の中の登山になる。お疲れの奥さんを置いていこうと思っていたが、頑張って登るというので上がっていったが、ツアーのメンバーの皆さんには後れを取った。年には勝てないなあ。写真のように結構な登りです。

トプラクカラからバスで1時間ほど砂漠の中の道をとおって別の遺跡に行く。ここもホレズム王国の軍の駐屯地だったという。周囲を土塁で囲まれた空間が広がっている。目の下に出城の一つが見える。城の壁は10mほどの高さだが30mの丘の上にあるので砂の中の登山になる。お疲れの奥さんを置いていこうと思っていたが、頑張って登るというので上がっていったが、ツアーのメンバーの皆さんには後れを取った。年には勝てないなあ。写真のように結構な登りです。

城の上は下3枚の写真のような広場!ここに都市があったという。後で行ったヒバの場内よりも広いのではないかと思った。ここに数万人が住んでいたというが、ほんどうだろうか?ちょっと疑問だが、ともかく紀元前から町が形成されており、その繁栄をアレキサンダー大王軍が打ち破ったのだ。

この遺跡の手前にテントがある。モンゴルではゲルだが、ここでは「ユルタ」という。中国ではパオだったかな? 中は広くクーラーもあり食事ができるようになっている。しかし水や電気はどこからくるのか??我らはここでお昼を頂くことになった。きゅうりトマトなど野菜が多く出てきたのには驚いた。

このツアーは「青の都」がテーマだったのでこんな古代遺跡を訪れるとは思っていなかった。おかげでこの地域の歴史に大いに関心が持てるようになった。

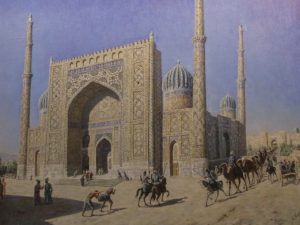

紀元前4世紀といえばアレキサンダー大王が東征をおこないヘレニズム文化が広がった時代なのだ。アレキサンダー大王はサマルカンドまで来ていた。こんなとこまで来たことは知らなかった。古代ギリシャだけが文明世界ではなかったのだ!

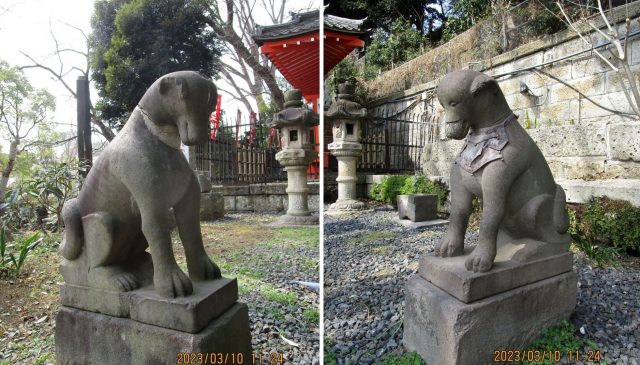

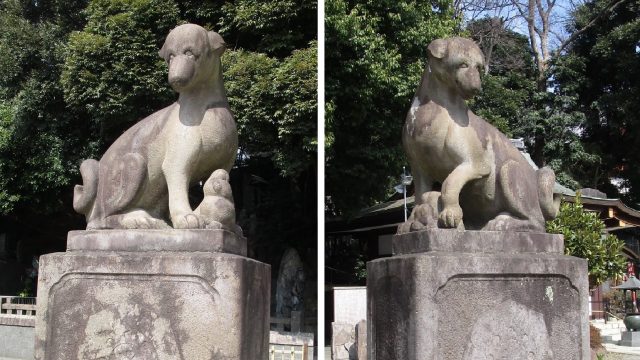

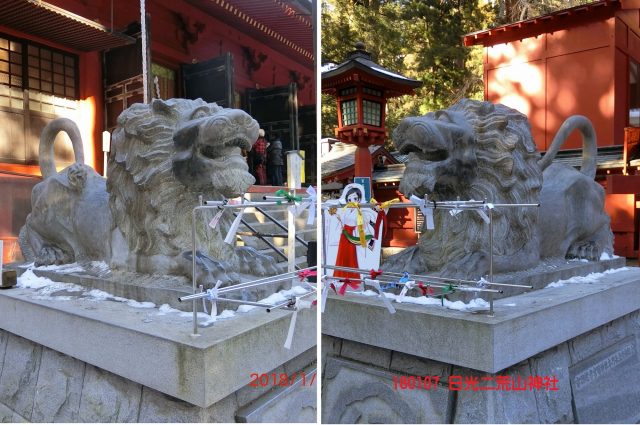

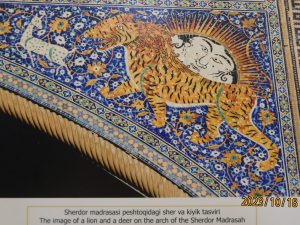

中国では両方とも獅子であるが日本に来たら阿形が獅子で吽形が狛犬である。したがって日本の場合狛犬が子獅子を持っていることになる。写真は志摩の安乗神社の狛犬である。向かって右の阿形の獅子の足元に鞠があり左の吽形の狛犬の足元に子獅子がいるのが通常のパターンである。

中国では両方とも獅子であるが日本に来たら阿形が獅子で吽形が狛犬である。したがって日本の場合狛犬が子獅子を持っていることになる。写真は志摩の安乗神社の狛犬である。向かって右の阿形の獅子の足元に鞠があり左の吽形の狛犬の足元に子獅子がいるのが通常のパターンである。