柞原八幡宮の木造狛犬

柞原八幡宮の木造狛犬

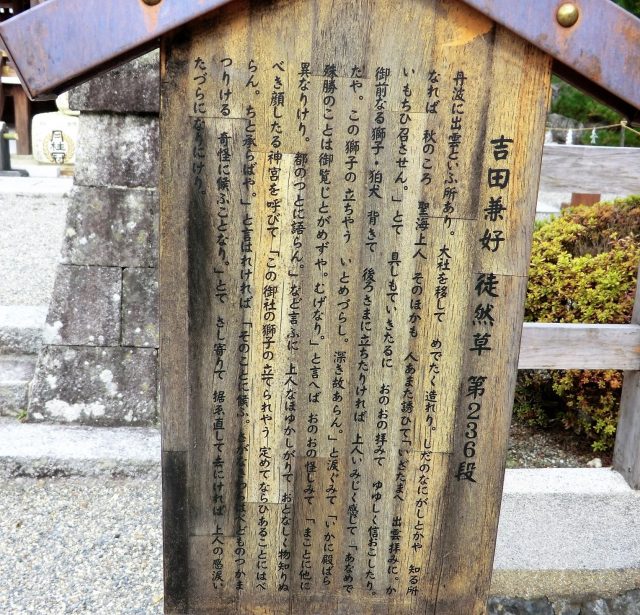

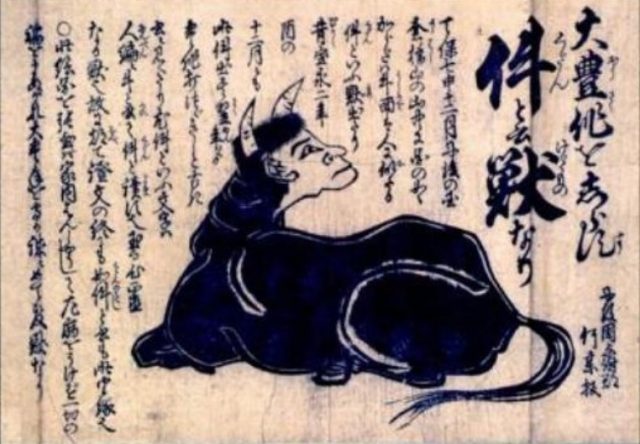

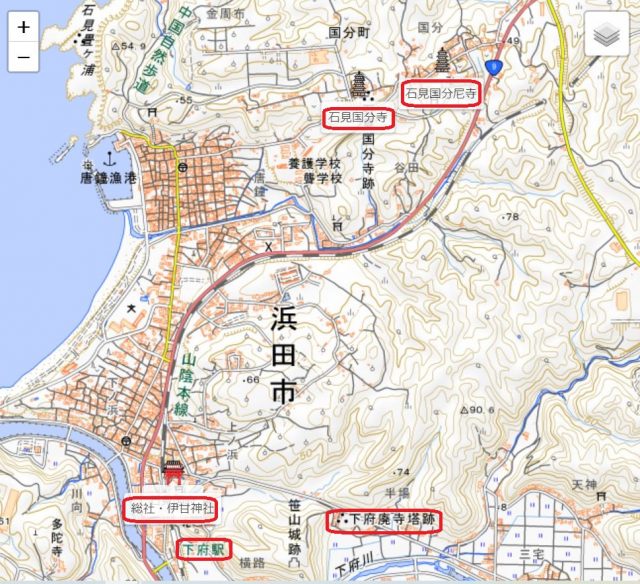

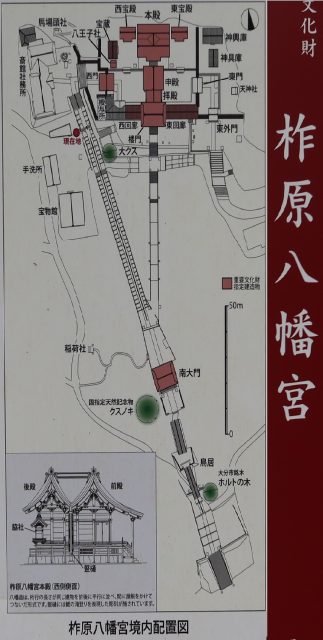

全国一宮巡で豊後一宮柞原(ゆすはら)八幡宮を訪れた。神社下まではバスで行くことができるがそのあとは石段を上らなければならない。南大門で一息入れた後真っすぐに石段を上がった。

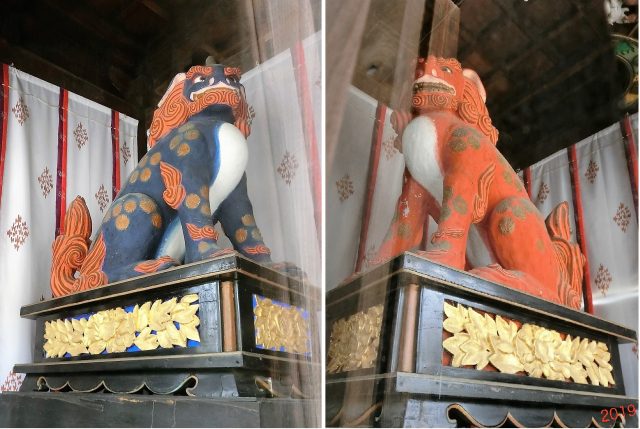

しかし楼門は開かずの門で今は西門から入ることになっていた。ちらっと中を見ると木造の狛犬がいる。急いで格子の間にカメラを入れて何枚か写真を撮った。その後回廊に上がらせてもらい置き去りにされている狛犬の写真を撮った。

昔はきれいに彩色されていたのだろうが長年の放置で色は剥げている。石像と違って外気に放置すればすぐに劣化してしまう。もう少し丁寧に扱ってやれないものか。むかしの「獅子狛犬」は室内で大事に扱われていたのに!

この狛犬はどちらも角がないので獅子である。通常木造の狛犬の場合獅子と狛犬ははっきりと区別できることが多いが、柞原八幡宮のものは新しいのか、獅子狛犬の区別ができない。

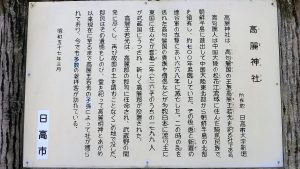

奈良の東大寺の裏山にある神社であり、東大寺の大仏さんを作るときに大いに貢献したことで知られている。ここにも狛犬が多くいるが、拝殿内には木造の狛犬がいる。遠いのと邪魔物があるのでなかなかうまく写真が撮れない。これは角のある狛犬と阿形の獅子の組み合わせである。

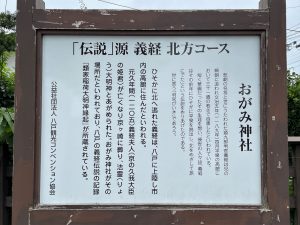

但馬一宮 出石(いずし)神社

出石は豊岡市の一地方であるが昔は一宮があるにぎやかな場所だった。この神社にも木造の狛犬がいるが拝殿の縁側に置かれ雨露にさらされているのでかなり傷んでいる。両方に角があるので両者ともに狛犬であるが、首につけた鈴は中国の影響であろう。中国のものは両方とも獅子だが・・・

木造や乾漆造りの獅子狛犬があることは知られている。上賀茂神社は本殿を見ることはできないのだが隣にある社殿の中にいるのは遠目に見ることができる。それらはたいてい文化財として保護されており、石造りの狛犬のように親しくなでたりすることはできない。(上賀茂神社 狛犬がいるのわかるかな?)

木造や乾漆造りの獅子狛犬があることは知られている。上賀茂神社は本殿を見ることはできないのだが隣にある社殿の中にいるのは遠目に見ることができる。それらはたいてい文化財として保護されており、石造りの狛犬のように親しくなでたりすることはできない。(上賀茂神社 狛犬がいるのわかるかな?) どこかで写真集などを作って欲しいが、見せてくれないなら仕方がないな!

どこかで写真集などを作って欲しいが、見せてくれないなら仕方がないな!

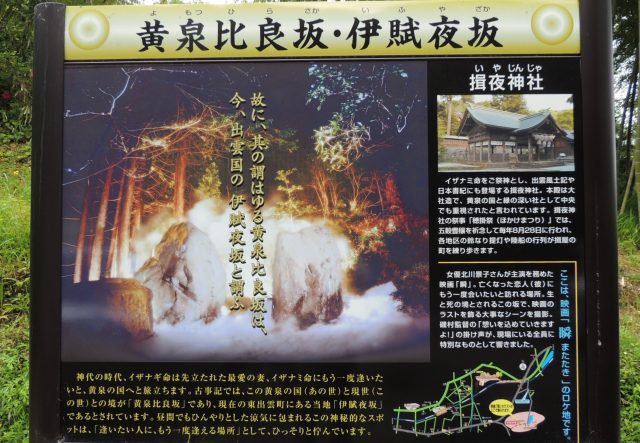

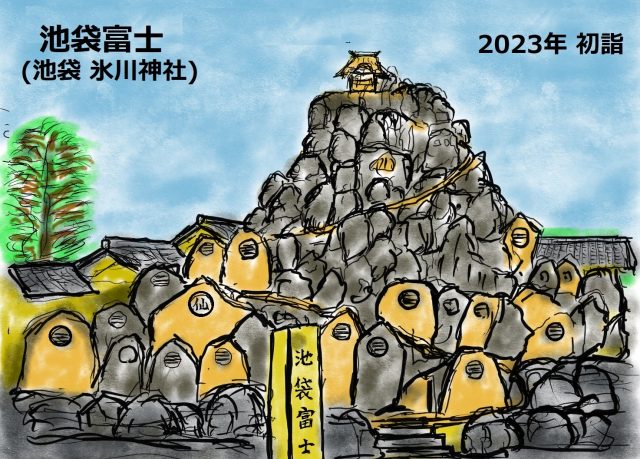

櫛田神社の室内の狛犬 すばらしい

「お櫛田さん」の愛称で親しまれる博多の総鎮守。博多祇園山笠が奉納される神社で、飾り山笠が6月を除き一年中展示されています。祇園とある通り京都の八坂神社と同じスサノオ神を祀っています。

室内に置かれた狛犬は雨風に逢うこともないので優雅な姿を残している。年代は確かめなかったが最近奉納されたものだ。もう少し由来を聞いておくべきだった。

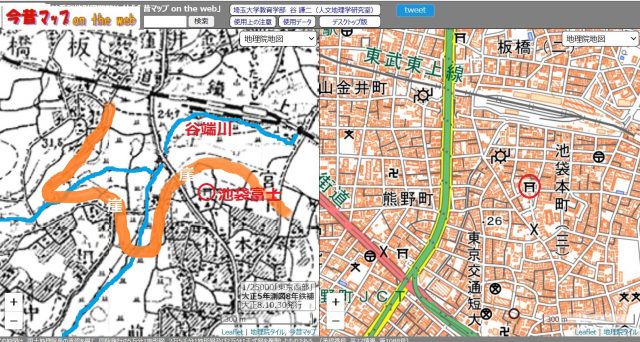

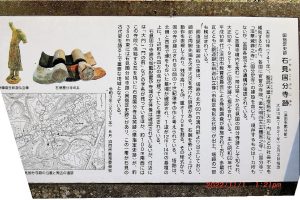

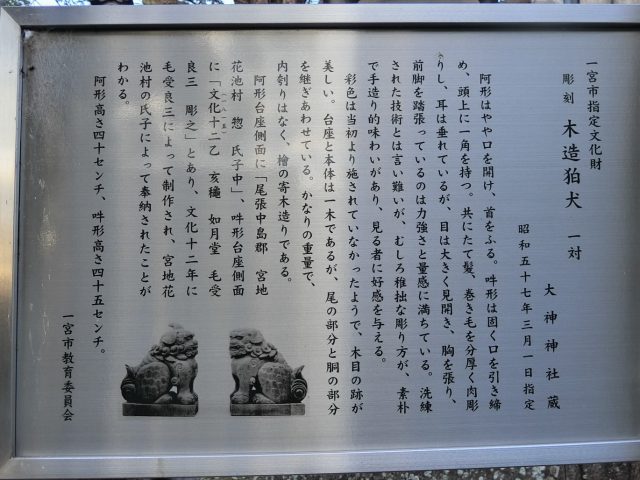

室内に置かれた狛犬は雨風に逢うこともないので優雅な姿を残している。年代は確かめなかったが最近奉納されたものだ。もう少し由来を聞いておくべきだった。 尾張一宮の大神(おおみわ)神社には指定文化財の木造狛犬がある。外にはないので見ることはできなかったがこんな説明がなされている。昔は高貴の方が自前で屋敷内の魔除けとして使っていたが、江戸時代以降は庶民によって神社に奉納されるようになった。たいていは石造で神社参道などに置かれたが、木造のものは拝殿の縁側に置かれることが多かった。この神社では文化財になったので社殿内に置いているようだ。

尾張一宮の大神(おおみわ)神社には指定文化財の木造狛犬がある。外にはないので見ることはできなかったがこんな説明がなされている。昔は高貴の方が自前で屋敷内の魔除けとして使っていたが、江戸時代以降は庶民によって神社に奉納されるようになった。たいていは石造で神社参道などに置かれたが、木造のものは拝殿の縁側に置かれることが多かった。この神社では文化財になったので社殿内に置いているようだ。