皇居前は観光客でいっぱい。表玄関だけあってきれいに整備されている。最近まで工事中だった丸の内のビル群はほとんど完成している。大体100m内外の高さに制限されているよなので、高さはそろっているようだ。昔はレンガ色の東京海上ビルが一番高く、皇居がのぞけると問題になったのに、いまは皇居を見下ろしてもいいのだろう。こんなところにも時代が変わったことを感じる。名前はよくわからないので、近々現地調査をしてみます。クリックすると大きくなります。

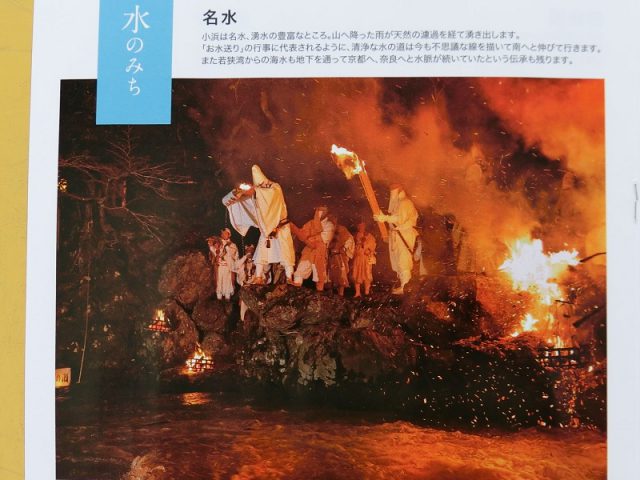

若狭一宮 若狭姫神社 お水送り

小浜という町はオバマ大統領が出現して有名になった。トランプ大統領はオバマさんを否定しているので、小浜市にも影響があるのではないかと思っていた。今回敦賀から豊岡に行くのに小浜線を通って行った。

小浜という町はオバマ大統領が出現して有名になった。トランプ大統領はオバマさんを否定しているので、小浜市にも影響があるのではないかと思っていた。今回敦賀から豊岡に行くのに小浜線を通って行った。

小浜の若狭彦神社は毎年3月12日、奈良東大寺のお水取り行事のためにお水を送り出す「水送り」行事を行う。10日間かけて水は100㎞先の東大寺まで送られるので、3月2日の深夜、白装束の行者によって水が送られる。なかなか神秘的行事で、現代のパワースポットの一つになっている。

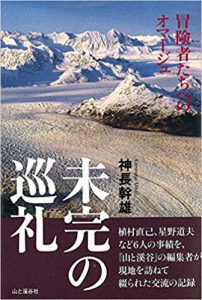

未完の巡礼 出版会

著者の神長幹雄さんは日本の有力な登山家、すべてと接点を持っていたかの人だ。会場には登山界のレジェンドが集まっていた。

著者の神長幹雄さんは日本の有力な登山家、すべてと接点を持っていたかの人だ。会場には登山界のレジェンドが集まっていた。

この本は歴史を作ったような登山家だったが40代で亡くなった6人の遭難現場に立って、彼らの最後を邂逅した文章だ。

植村直己、長谷川恒夫、星野道夫、河野兵市、山田昇、小西政継という登山家、写真家たちだ。私と同世代ということもあり、私も行動を追っていた人たちなので、特別に興味がわく。

神長さんはその人たちと編集者として親しく接していた。彼らの行動を追って北極、ヒマラヤ、カナダを旅し、かかわった人々から彼らの人となりを聞いた。

彼らへのオマージュ(尊敬の気持ちを表したもの。敬意。 ほめたたえるもの。賛辞)となる本だった。6人の奥様方が参加してくれたのも神長さんの人柄だろう。久しぶりにすばらしい会だった。

気比神宮は北陸道の総鎮守

水曜日は孫守があるので昨日のうちに戻ってきました。本日は午前中、今回行った一宮の紀行を作成してました。ブログに入れるのは簡単なのですが、ホームページ用は写真を整えてからでないとうまくいかない。写真の大きさの調整などに時間がかかります。

水曜日は孫守があるので昨日のうちに戻ってきました。本日は午前中、今回行った一宮の紀行を作成してました。ブログに入れるのは簡単なのですが、ホームページ用は写真を整えてからでないとうまくいかない。写真の大きさの調整などに時間がかかります。

本日作ったのは越前一宮気比神宮。写真を整理していると 、この神社には、ここ数年で4回も来ている。福井県敦賀という町は交通の便が悪いのによく来ている。北陸新幹線が金沢まで開通したおかげで、お金さえかければ簡単に来ることができるようになった。私ら年寄りはジパングクラブの3割引きパスがある。これは大きい。

2017年に来た時には大鳥居は塗り替え中だったが、今回は修復が終わり、ピカピカになっていた。上の写真。日本三代木造鳥居の一つとか。

さて気比神宮の写真紀行です。 青いところをクリックしてください。

以下でもオーケー

伯耆の国一宮:倭文(しとり)神社

朝7時の山陰線で倉吉に向かった。ローカル線だが高校生の通学で満員。倉吉手前の松崎で降りる。倭文神社まではほぼ4キロ、まだ暑くないので歩けるだろうと判断した。駅前は東郷湖、ここは温泉地で湯気の立つ小さな池があった。手を入れるとやけどしそうな暑さ。

朝7時の山陰線で倉吉に向かった。ローカル線だが高校生の通学で満員。倉吉手前の松崎で降りる。倭文神社まではほぼ4キロ、まだ暑くないので歩けるだろうと判断した。駅前は東郷湖、ここは温泉地で湯気の立つ小さな池があった。手を入れるとやけどしそうな暑さ。

湖の周りをあるき、山に入る道しるべがあった。梨の畑に向かう軽トラ用の舗装道があるが、大変な急坂。小さな峠を越えると集落が出てくる。さらに上るとやっと表示がでてきた。夫婦岩があるが大きなの石と下に敷かれた小さな石。今の時代なら大きいのが奥さん、しかれて小さくなっているのがダンナということになるかな?

朝早かったのでまだ扉が開いておらず、社務所の朱印もないので待っている人が数人いた。私は朱印の趣味はないので、立派な逆立狛犬の写真を撮ってから、経塚まで上った。ここにあったお経は国宝になって博物館に納められているそうだ。ほかにもお宝があるので、夜間は社殿は閉められているのだろう。

神仏混淆の神社なので鳥居の後ろに神門(寺なら仁王門)がある。ここの彫刻もおもしろい。インドの象の神さまかもしれない。仁王門の前の狛犬は新しいので面白くないが拝殿前の逆立狛犬はいい。こんな巨大なものは今まで見たことがない。私の中では日本最大逆立狛犬だ。 ■本殿は何造りかわからないが千木は立削ぎ、鰹木は3本。出雲大社と同じだ。倭文(しずおり)氏が織物の神である建葉槌(たけはづち)命を祀っていたが、大正時代までは下照姫(したてるひめ)命も主祭神であると考えられていた。いまは女神ということから安産の神となっている。

■本殿は何造りかわからないが千木は立削ぎ、鰹木は3本。出雲大社と同じだ。倭文(しずおり)氏が織物の神である建葉槌(たけはづち)命を祀っていたが、大正時代までは下照姫(したてるひめ)命も主祭神であると考えられていた。いまは女神ということから安産の神となっている。

経塚から降りてきたら、9時前だが社務所の方々も来られて拝殿の扉があけられた。建葉槌命よりも下照姫命の方が人気のようだ。下照姫は大国主命の娘と言われている。

帰りは山道は避けて湖のほとりを下った。東郷温泉の向こうに昨日山開きをした大山が見えた。

帰りは山道は避けて湖のほとりを下った。東郷温泉の向こうに昨日山開きをした大山が見えた。

この辺りは神話の郷、なかなか楽しい一之宮めぐりになった。一緒にお参りした人は、出雲に行くぞ!と去っていった。私はすでに参拝済みだ。

但馬から因幡へ、「たもや」で食事

鳥取にいます。因幡の白兎神社、因幡一之宮の宇倍神社にお参りするためです。地元にいるKUSA野さん御案内でぐるっと回れたので楽ちんでした。いつもなら地図を頼りに歩け歩けなのですが、本日は乗っていればいいので楽でした。写真は合流場所の餘部鉄橋。

鳥取砂丘・砂の美術館:白兎神社

「たもや」で食事KUSA野さんおすすめ。猛者エビは今この時期にしか食べられない。

- 豚せいろ蒸し

- ハタハタ一夜干し

- 猛者エビ

- アカニシなど刺身

因幡の国一の宮:宇倍神社

鳥取県鳥取市国府町宮下651・・・・に鎮座する因幡の国一の宮。因幡と言えば白兎であるが、この神社はまったく関係なし。

■ ご祭神は、 武内宿禰(たけのうちのすくね)命である。この方は第十二代景行天皇より、成務・仲哀・応神・仁徳天皇の5朝にお仕えされ、まことをつくして天皇の信任篤く、わが身を投げうって東奔西走、日本の統一に尽力されました。 わが国で最初に「大臣」の称を賜わり、日本の国造りに功績のあった神さまです。(神社のHP)

武内宿根は360歳でこの地で亡くなった。終焉の地という石碑もあった。神武天皇でも寿命は137歳ということになっている。神話とはいえその3倍近い寿命というのはどう考えてもおかしい。昔の人も「お話だよ!」と了解していたかもしれない。しかし明治政府は、日本の大臣の理想像として教科書に載せ、お札に肖像を載せた。明治大正昭和にかけ5回もお札に登場したのは他にはあまりない。神話を歴史にしてはいけないというのが私の感想。似顔絵もないのによく描けた、想像力というのはたくましいものだ。 今は総理の座を狙っている石破さんがこの宮の代表になっている。大臣はお仕えする身、昔は天皇になることはできなかった。今は大臣が総理になるのは何の不思議もない。今変な総理いるが、何とか石破さんがんばって総理になって欲しいと、地元の人は期待しているようだ。

今は総理の座を狙っている石破さんがこの宮の代表になっている。大臣はお仕えする身、昔は天皇になることはできなかった。今は大臣が総理になるのは何の不思議もない。今変な総理いるが、何とか石破さんがんばって総理になって欲しいと、地元の人は期待しているようだ。

社殿はなかなか立派だ。流れ造だが、屋根の上の千木は縦削ぎ、鰹木は3本と出雲大社風である。

本殿の背後の高台に「磐座」(いわくら)がある。武内宿祢は神功皇后の子どもを育てて、無事天皇の位につかせる。第15代応神天皇である。なので応神天皇を祀る八幡神社には伴神として武内神社や高良神社がある。子育ての神さまとしてお人気があるという。そういえば一昨日訪れた気比神宮にも武内宿祢を祀る高良社があった。

境内の奥に国府神社がある。因幡の国府跡は鳥取市の国府町にある。現在は「すなば珈琲」のお店がある。スタバはないがスナバはあるとの名言を吐いた知事はなかなかいい。

スナバは鳥取砂丘であり「砂の博物館」これもすばらしい。

白兎海岸には因幡の白兎の神社がある。こっちの方が本家かも!

植村直己冒険賞授賞式

■豊岡市の日高公民館で植村直己冒険賞の授賞式が行われた。今年の受賞者は単独無補給で南極点まで歩いた荻田泰永さんだ。オープニングは植村さんの母校、府中小学校の生徒たちの「Do My Best」のコーラス。

■豊岡市の日高公民館で植村直己冒険賞の授賞式が行われた。今年の受賞者は単独無補給で南極点まで歩いた荻田泰永さんだ。オープニングは植村さんの母校、府中小学校の生徒たちの「Do My Best」のコーラス。

■市長あいさつのあと、選考委員の石毛直道さんの選考評があった。石毛さんは日本の探検家の草分けのような方だ。選考の理由を会場を埋めた中学生にわかりやすく説明してくれた。荻田さんのような若い冒険家、子どもたちに話をするのがうれしくてならないような石毛さんだった。荻田さんも、大先達の石毛さんのような方に評価してもらえたのはうれしいことだったろう。■賞の贈呈の後、荻田さんの講演会になった。聴衆は地元の中学生が主体だ。植村直己冒険賞は受賞者本人の栄誉でもあるが、一番重要なのは地元出身の植村さんへの敬意を呼び起こすことでもある。先人の偉業に誇りをもって、学生生活を送って欲しいというのが地元の方々の願いだろう。

■荻田さんは南極の話を動画を交えながら話してくれた。100㎏近い荷物を満載したソリを自力で引っ張って1000㎞以上の距離を歩いた。誰もいない雪原で一脚を立ててカメラをセットしてその前を歩いている姿にみな感動していた。そんな大変ななかでよく動画をとる余裕があるなあと思ったのだろう。しかし荻田さんは、「南極点踏破は簡単でした」と言った。「ええー」と中学生は思ったろう。

■荻田さんは「北極男」と称している。実は2001年から北極には15回行っているが、南極は今回が初めて。南極は大陸で氷は安定している。北極の氷は海に浮かんでいるだけでいつ割れるかもわからない。氷は動くので昨日北極点だった場所が今日も北極点とは限らない。動いた氷がぶつかって乱氷帯ができ、時にはリードと呼ばれる割れ目ができる。今度は動画ではなく写真だった。割れ目に落ちたら助からない。と思っていたらドライスーツで泳ぐ準備もしていった。乱氷帯は巨大な氷のブロックがごろごろしている間をソリを引っ張り上げる。「もういやだ!」という声が聞こえた。写真だと思っていたが動画だった。動けないが声だけは入っていた。

■「この乱氷帯を犬ぞりを使って越えて行ったのはとんでもなく大変なことだ。私にはできません。」と犬ぞりの植村さんの偉業を評価した。子どもたちは「そうなんだ、植村さんはすごかったんだ!」と誇りに思ったようだ。それは後の子どもたちの活発な質問から察するができた。

■最後に今後のやりたいこと。1.小学生をつれて100マイル歩行、これは自分が受けた恩返し、いや「恩送り」だという。自分は大場満郎さんのおかげ極地に行けた。大場さんは植村直己さんお世話になった。恩は相手に返さなくていい。次世代に送ればいいという。その意味も込めて毎年小学生と歩いているという。

2番目は自分のことで、3度目の北極点無補給単独徒歩行を成功させたい。そして3番目、何を言うかと思っていたら「ハワイに行きたい」皆さん思いがけない言葉にどっと笑った。会場には奥さん子どもも来ていたのだ。■話の後は質問タイム。司会者の方は何も出なかったら終了という感じだったが、続々と中学生が質問する。こんなに質問が飛び交う講演会は初めてだった。荻田さんの人がらだろう。地元の方々も大変喜んでおられた。いい授賞式だった。

狛ねこを見つけた

京都丹後鉄道(昔はタンゴ鉄道だった)にのって峰山という駅にやってきた。私たちの時代には、ヤクルトの野村監督が峰山高校の出身だということは誰でも知っていた。しかし峰山がどこにあるかは知らなかった。

京都丹後鉄道(昔はタンゴ鉄道だった)にのって峰山という駅にやってきた。私たちの時代には、ヤクルトの野村監督が峰山高校の出身だということは誰でも知っていた。しかし峰山がどこにあるかは知らなかった。

峰山の金毘羅神社に日本で唯一の「狛ねこ」があることを聞いた。豊岡で行われる植村直己冒険賞授賞式に合わせて西舞鶴から列車に乗った。 峰山の駅からは1.5キロ。まだ朝早いので涼しい。歩いて行ける距離だ。この地を支配した讃岐出身の京極さんが信仰したとかで、立派な神社だ。石段は本家ほどではないがかなり上る。石段途中に末社がいくつかあり、それぞれに狛犬やお狐さんがいる。

峰山の駅からは1.5キロ。まだ朝早いので涼しい。歩いて行ける距離だ。この地を支配した讃岐出身の京極さんが信仰したとかで、立派な神社だ。石段は本家ほどではないがかなり上る。石段途中に末社がいくつかあり、それぞれに狛犬やお狐さんがいる。  その中の猿田彦神社と木島神社を合祀した社の前に「狛ねこ」がいた。ちょっとおまけに作ったというのではなく意識して本格的に作ったものだ。木島神社は織物の神さまを祀る神社。織物にネズミは天敵だそうで、ネズミの天敵の「ねこ」を魔除けにした。

その中の猿田彦神社と木島神社を合祀した社の前に「狛ねこ」がいた。ちょっとおまけに作ったというのではなく意識して本格的に作ったものだ。木島神社は織物の神さまを祀る神社。織物にネズミは天敵だそうで、ネズミの天敵の「ねこ」を魔除けにした。

狛犬はもともとは魔除けで作ったものだから、犬でも獅子でも狐でも猫でもいい。日本の神社ってのは包容力がある。 今では全国に知られたようで多くの「狛ねこ」愛好家が訪れる。同じ列車で中年のおじさんも「狛ねこ」を見に来ていた。彼はタクシーで行ったので、私がついた時には石段を下りてくるところだった。

今では全国に知られたようで多くの「狛ねこ」愛好家が訪れる。同じ列車で中年のおじさんも「狛ねこ」を見に来ていた。彼はタクシーで行ったので、私がついた時には石段を下りてくるところだった。

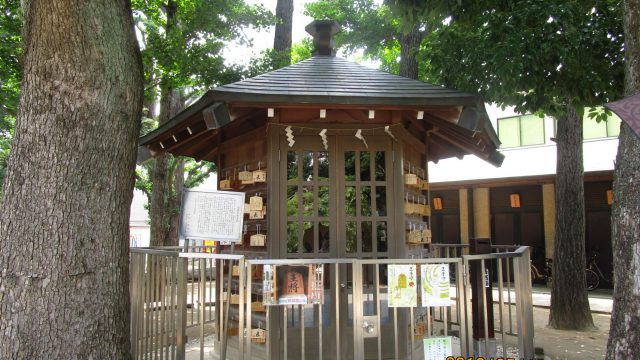

若狭の一宮、若狭比米神社

若狭に来ています。敦賀で新しくなった気比神宮の大鳥居を見て、小浜線で東小浜まできて、そこから貸自転車で若狭神社をまわってきました。若狭神社は上社が若狭彦神社、下社が若狭姫神社になっています。長いこと神仏混淆であったので若狭神宮寺もひとまとめだったようです。

若狭神社は、東大寺二月堂にお水を送る「水送り」行事が行われることで有名です。毎年3月2日に鵜の瀬という川の淵で、奈良東大寺にお水が送られます。100㎞以上もある奈良まで地下水が流れていくとは考えられないのですが、行事として長い年月続けられています。3月12日には二月堂の「若狭井」でその水が汲みあげられます。

若狭神社は、東大寺二月堂にお水を送る「水送り」行事が行われることで有名です。毎年3月2日に鵜の瀬という川の淵で、奈良東大寺にお水が送られます。100㎞以上もある奈良まで地下水が流れていくとは考えられないのですが、行事として長い年月続けられています。3月12日には二月堂の「若狭井」でその水が汲みあげられます。 東大寺で修二会という行事がはじめられたときに、全国の神さまが集まめられました。その時に若狭の神さまだけが遅刻したのです。ちょうど魚釣りが忙しくて!10日間遅れた神さまはお詫びの印に毎年若狭から閼伽の水を送ることを約束したことで、お水送りが行われています。

東大寺で修二会という行事がはじめられたときに、全国の神さまが集まめられました。その時に若狭の神さまだけが遅刻したのです。ちょうど魚釣りが忙しくて!10日間遅れた神さまはお詫びの印に毎年若狭から閼伽の水を送ることを約束したことで、お水送りが行われています。

大山花壇

我が家の花壇、管理者、作業員は奥さん、ときどき鑑賞者、私と通行人。

- ガクアジサイ

- ヒメガクアジサイ

- ホタルブクロ

- テッポウユリ

- テッポウユリ

- ラン

- ゼラニウム

- デルフィニューム

- ナニ??

- アルストロメリア

- ドクダミ

- サツキ

池袋駅なかのカレーや

山手線で池袋までもどってきた。ちょっとお腹もすいていたので、駅の改札口の中にあるカレー屋に入ってみた。野菜いっぱいのカレー。じっくり煮込んでいないので野菜の形もよくわかり、野菜味が混ざっていない。これは我が家のこのみ。忘れないようにここに記録しておこう。お店はCAMPとあって、スプーンはシャベル型、飯盒にナプキンが入っている。なかなかおもしろい。味もよかった。

- スプーンはシャベル型

- 飯盒にナプキンが

- なんじゃこりゃ!Camp?

- お昼に食べたくるみ汁ソバ

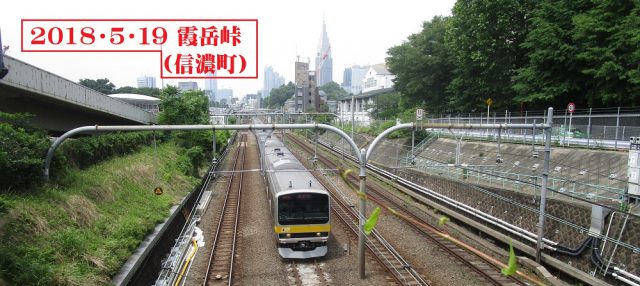

峠楽会 報告!

19日に峠楽会で、霞峠を命名しました。しかし19日には7名の参加で、いつもよりだいぶ少なかったので、全体で峠の命名をすることができませんでした。当日の様子は原さんが詳しく描いてくれました。勝手に引用しておきます。原さん、事後承認ですが、よろしいですか?

19日に峠楽会で、霞峠を命名しました。しかし19日には7名の参加で、いつもよりだいぶ少なかったので、全体で峠の命名をすることができませんでした。当日の様子は原さんが詳しく描いてくれました。勝手に引用しておきます。原さん、事後承認ですが、よろしいですか?

小石川植物園 お花

日差しは強いが、風は涼しい。本日は籠町小学校のフリーマーケットを見てから、歩いて小石川植物園に行く。フリーマーケットはすごい人。なんか今の社会を象徴している感じだ。

「捨てるにはもったいない!誰か使ってくれないかな。」

「新しいものは欲しくない。必要なものはお古でもいいよ!」  企業の人や政府日銀は、これじゃ日本のGDPは増えない! 2%の物価上昇はできない。とぼやくかもしれない。

企業の人や政府日銀は、これじゃ日本のGDPは増えない! 2%の物価上昇はできない。とぼやくかもしれない。

千石駅から植物園に行くと入り口は遠い。塀に沿って歩くと30分もかかった。植物園は広いのだ。 新緑の今頃は、目立った花はないので人も少なくく気分はいい。珍しい植物をチェック。私が知らないだけかな?

ダンドク(Canna indica) ハナキササゲ(ノウゼンカズラ科)

ハナキササゲ(ノウゼンカズラ科) こちらはご存知、ニュートンのリンゴの木

こちらはご存知、ニュートンのリンゴの木 トキワマンサク(絶滅危惧1B)

トキワマンサク(絶滅危惧1B)

超眺望!ランチ!お富士さん!狛犬!王将!

すごい眺望のレストランでランチ。昔の日本青年館が新しくなりました。神宮球場の真ん前。試合がタダで見れるなあ。まだあまり知られていないようで昼時なのに空いている。訪れるなら今のうちだ。

そのあと鳩森神社。こちらにはお富士さんがある。誰でも登れる。近年は外国人が多い。

神社に来れば狛犬。

こんなお堂もあった。将棋のお堂? ちょうどこの日、高校生の藤井君が最年少の7段になった。