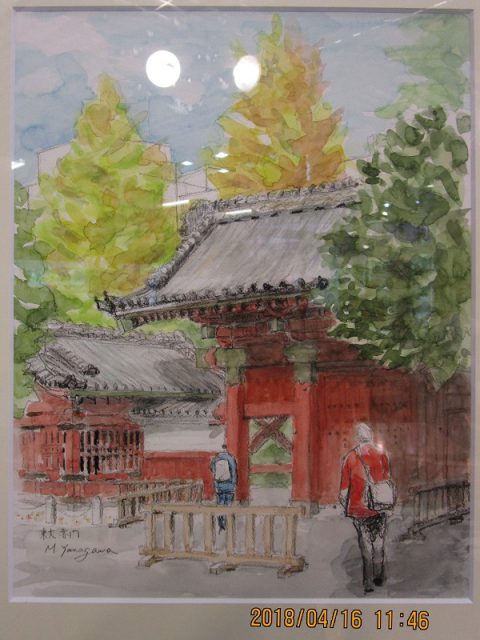

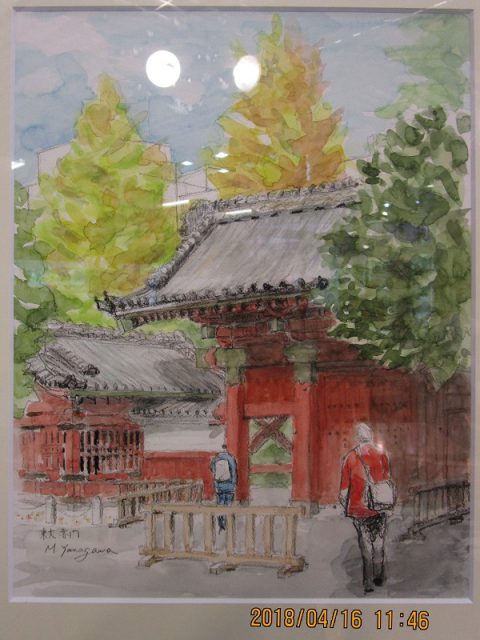

我が家の奥様の友人が日比谷で水彩の絵画展をやっているというので出かけた。ちょうど作者もおられたので、奥様は一緒にお茶の時間。

許可を得て写真にとって見たが、ガラスに入っているのでうまく表現ができない。残念!

日比谷にはしばらく行ってなかったが、ミッドタウンとかですごいビルができていた。ビルにはゴジラもいた。ゴジラはビルを壊すんじゃなかったけ。ゴジラ映画の収益で立ったビルかな??

我が家の奥様の友人が日比谷で水彩の絵画展をやっているというので出かけた。ちょうど作者もおられたので、奥様は一緒にお茶の時間。

許可を得て写真にとって見たが、ガラスに入っているのでうまく表現ができない。残念!

日比谷にはしばらく行ってなかったが、ミッドタウンとかですごいビルができていた。ビルにはゴジラもいた。ゴジラはビルを壊すんじゃなかったけ。ゴジラ映画の収益で立ったビルかな??

秩父の友人宅にみなで行く予定だったが、天気は荒れ模様。朝から雨、風がつよくとても山中には行けそうもない。ということで今話題の大山銀座探索に変更した。我が家には若い女性が6人も集まった。事前に大山銀座で食材を準備し、台所を使って料理。そして大宴会になった。持ち寄ったワインが10本近く空になっていた。最近のお姉さんたちのパワーはすごい。

写真は日間賀島のお土産のタコ! 真空パックになっていてごく薄っぺらいものだったが、袋を開けてお鍋に入れて加熱したら、すっくと立ちあがった。まるでマジック。本日の一番のイベントだった。

◆3月の1週間の四国遍路の疲れが癒えないまま、4月4日からの上海旅行では、かなり疲れました。もう年ですね。

上海では地下鉄に乗ると必ず席を譲られました。東京ではあまり譲られることはないのですが、よほど年寄りに見えたのでしょう。喜んでいいのか、ちょっと複雑な心境です。

上海は未来都市でした。街並みは渋谷駅どころではないくらいきれいに整備され、超高層が並んでいます。浦東地区はディズニーランドかと思うほどです。

まあハード面には対処できるのですが、ホテルの予約、支払い、街での買い物、お茶飲み、などなどスマホ操作にはついていけません。なんでもQRコードが付いていて、それを読み込ませて支払い完了。お金のやり取りはまったくないのです。

スマホの使えない年寄りはどうするのか見たかったのですが、私たちが泊まった地区に年寄りは出歩いていません。たぶんで歩けないのだろうと思います。

古い建物は全部ぶっ壊して道路を作り、高層ビルを作る。邪魔ものは有無を言わさず排除する。ものすごい圧力を感じます。

若い人たちには未来が見えるでしょうが、排除された人々はどうしているのでしょうか、私には見えませんでした。

むかし北京で、通勤時間には大通りいっぱいの自転車列を見ました。いま自転車はすべてレンタサイクルで乗り捨て自由。さらに電気バイクがたくさん走っています。これは恐ろしい。全く音を立てずに接近してくるのでハッとします。

街は驚くほど静か、地下鉄内でも大声で話すおばちゃんたちはいません。ほぼ全員がスマホにむかっている日本の電車風景と同じです。スマホを持っていないので年寄りと認定されて席を譲られるのかもしれません。

まだ興奮状態が続いているので、前置きが長くなりました。本日の峠探索です。 ● 鶴見へ

● 鶴見へ

本日は鶴見のめがね橋峠探索がメインですが、集合場所鶴見についてすこし述べておきます。

品川から電車に乗ると、多摩川を越えてさらに鶴見川を渡ります。JR京浜東北線と京浜急行どちらを使ってもいいのですが、私は京浜急行を使うことが多いです。なぜなら昭和38年の鶴見事故の記憶が私の頭の中にあるからです。

昭和38年という年は三八豪雪で愛知大学生が13人亡くなり、11月には鶴見の横須賀線の脱線衝突事故で161名もの人が亡くなるという大事故の年でした。鶴見事故と同じ日、九州の大牟田では三井三池炭鉱で爆発事故があり458人もの方が亡くなった。昭和38年私が大学に入った年でした。オリンピックを控えて急速な発展のヒズミが各所に出た時代でした。見てきたばかりの上海、外見は未来都市になりましたが、私たちの見えないところにヒズミが出ているのだろうと思います。

■総持寺

鶴見といえば総持寺、曹洞宗の大本山です。曹洞宗というのは禅宗の一派で、道元禅師が中国から伝えたもので、大本山は永平寺と、ここ総持寺です。

同じ禅宗の臨済宗は鎌倉武士に信仰されましたが、曹洞宗は地方豪族、農民らに信仰されたようです。

総本山が福井県の山の中にあるのはそのためでしょう。実は総持寺も石川県の能登にありました。明治31年の大火で焼失したので、現在の鶴見に移転したそうです。

鶴見の総持寺は1911年明治44年に遷祖したものだそうです。どおりで古びた感じがしないはずです。能登の総持寺は再建されましたが、いまは総持寺祖院と呼ばれています。

■ 月見峠

総持寺をでてバス通り(見返り坂)を上っていきます。都区内の台地と違って、横浜の台地は一段高くなっているので上るのは大変です。月見ヶ丘というバス停があるところが一番高い、すなわち峠と言うことになります。よってここを月見峠としました。両側が高台になっており、立派な峠地形です。

■ めがね橋(響き橋)峠

響橋の上から下の道路を見ます。これは国道一号線です。鶴見川からかなりの傾斜で上っていることが分かります。(なまえ確かめなかった・坂)

反対側国道はほとんど傾斜がなく子安の方につながっているので、峠に見えないかもしれません。橋の西側にお地蔵さんがあります。これが峠の地蔵でした。ここから古い道が急傾斜で下っています。これが本来の道路で、国道一号はかなり深く切通しになっているのです。今は橋の下が峠になっています。

ここを、「めがね橋峠」としたいのですが、よろしいでしょうか?? 「片めがね」の方がいい。との意見もありますので、検討が必要ですね。

川崎支部長の清水さんがお遍路の途中です。(現在第40番観自在寺)地元人ですから帰ってから再検討しましょう。

■もう一つ峠

めがね橋を越えた国道は、ほぼ平坦に進んでいきますが、古い道はいったんさがってまた上っています。子安に向かって左がわに新しい大きなトンネルがありますが、国道はその先を子安に向かって下がっていきます。この坂は・・・・坂です。雨が降ってきたので、この先には進めませんでした。

坂の名前も峠の名前も次に回します。

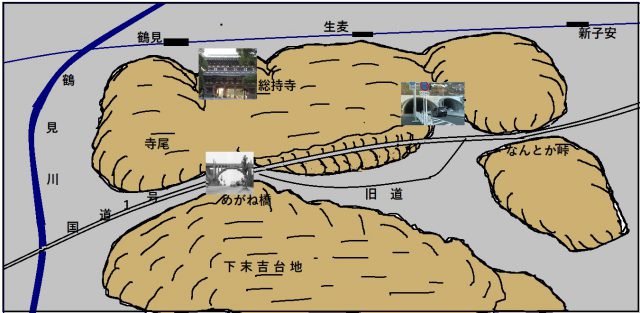

事前にわかりやすいように模式図を作ってみました。今回予定のコースには峠が二つあります。国道1号線は二つの峠越えは面倒なので盛り土をして平らにして二つの峠をつないでしまったのです。国道を歩いたら気が付きませんが、本日は短い間に峠二つを歩くことになっていました。

峠を越えたら再び低地に出ます。台地のふちを京浜東北線、京浜急行線、東海道線が通っています。

地形的には上野から赤羽にかけて台地と低地の境に似ています。大昔の海食崖をたどっているのです。

※ 次回は 5月は19日(土)です。都内に戻ります。場所未定!

上海にいます。昨夜から黄浦江の高層ホテルに泊まっています。上海の夜景は世界三大夜景とかで、夜中に起きてみました。暗い川面には無数の大型石炭輸送の船が上っていく様子が見えます。派手なネオン街を裏側から支えるパワーでしょう。昼間のこの街はあまりにも巨大エネルギーが渦巻いています。 PM2.5 せいでのどが痛いのですが、夜空は晴れています。3時ごろ窓から空を見上げたら、半月が輝き、その右下に赤く見える火星、その上に土星が見えます。こんなに密集していることは珍しいことでしょう。ここのところ星空を見ることが少なかったのですが、空が曇っているはずの上海で星見ができて感激です。

PM2.5 せいでのどが痛いのですが、夜空は晴れています。3時ごろ窓から空を見上げたら、半月が輝き、その右下に赤く見える火星、その上に土星が見えます。こんなに密集していることは珍しいことでしょう。ここのところ星空を見ることが少なかったのですが、空が曇っているはずの上海で星見ができて感激です。

街中はほとんど地下鉄で移動した。Suicaのようなカードもある。一日券もあるようだ。町の中で乗り物を写した写真を並べておきます。庶民の足は地下鉄かバスだが電動バイクも大きな働きをしている。しかし全くの無音で歩道にも乗り上げてくる。信号はほとんど無視。交通マナーは大変悪いので気を付けなければ。

市内の繁華街の一つ田子坊というところへ行った。古い町だがアーチストが住み始めて、人気スポットになった。日本で言えば原宿の竹下通りみたい。若者で狭い路地はごった返している。しかし店はリニューアルされてとてもきれいだ。

上の最後の写真は田子坊の路地で日本のお米、酒などを売っている。日本人が5万人以上いるそうだ。ちょっとした田舎の市よりも人口は多いね。彼らは食材など簡単に手に入れている。高級スーパーがあり日本語の表記もある。

あちこちのスーパーでの品物!

上海郊外の蘇州は水の街として知られている。私たちの時代の人間は蘇州夜曲がなつかしい。この曲は李香蘭という中国人が歌った歌で中国で大ヒットした。戦後李香蘭は中国人なのに日本軍に協力したスパイとして死刑になりそうになった。しかし実は日本人だとわかって釈放され日本に渡った。彼女は山口淑子として外交官になったり議員になったり数奇な運命をたどった。

蘇州夜曲は中国では敵国の歌として演奏はできなかった。中国に忖度して日本でも放送禁止歌になった。私たちは子供のころからレコードなどでひそかに聞いて知っていたが放送はできなかったようだ。日の目を見たのはそんなに昔のことではない。「地球の歩き方」にはそんな話はまったく書かれていない。蘇州は東洋のベニスだとだけ書かれている。

蘇州駅前の城壁

虎丘の斜塔(4度傾いている)

君がみ胸に 抱かれて聞くは 夢の船唄 鳥の唄

水の蘇州の花散る春を惜しむか柳が すすり泣く !

水の都だね

おはなみ、何の花かな

蘇州までは上海駅から新幹線で行きました。30分ほど。日本の新幹線と同じだが、少し位掃除をしてよ!という感じ。ついでに浦東空港と街中まで40キロを7分で走る浮上式のリニアモーターカーもある。これは400㎞/h以上出るそうだが、私が乗った時には300㎞/hだった。地下鉄網もびっしりで、公共交通についてはもう日本と同じだ。しかしメンテナンスはまだまだという感じ。

しかし昔の中国を知る私たちとしてはもう驚異的としか言いようがない。似たようなレベルだったインドとはもう段違いだ。一党独裁という指導体制のせいだろうか。価値観が違うのでどうもいいようはないが、現在時点では独裁化でも繁栄をしている中国国民の方がいまだ貧困にあえいでいるインド社会よりもちょっと幸せなのではないかと思う。まあそれは表層だけかもしれないが。

上海に来て2日目、PM2.5 のせいで空は雲っておりマスクをしないと外に出られない感じだ。それでも歩き回らなければいられないのが我が家の旅。世紀大道という地下鉄駅から浦東の繁華街に行き、黄浦江という揚子江の支流を渡り、外灘(ワイタン)にわたりイギリスの租界の古い街並みを見る。下の写真は天気が良くなってからとったものです。上は浦東(外灘からみた)下はイギリス租界の建物。対照的な風景だ。

そのあと新天地へ行く。そこはやはり租界時代の古い建物がリニューアルされておしゃれな街になっている。ちょっとしゃれている店はほとんどがアメリカの大手のカフェだ。ちょいとゆっくりお茶などいい感じだ。

そのあと新天地へ行く。そこはやはり租界時代の古い建物がリニューアルされておしゃれな街になっている。ちょっとしゃれている店はほとんどがアメリカの大手のカフェだ。ちょいとゆっくりお茶などいい感じだ。

私は何回か中国には来ている。人が多くて騒がしく、やたらに唾を吐く人がいたりしていた。トイレのすごさはもう恐ろしいばかりだった。今回まだ2日だが、我が奥さんもトイレを使うことができた。ウォシュレットではないがきれいな洋式トイレだ。日本の公衆トイレよりもはるかにきれい。空気はかなり悪いが、それでも住みたい街の一つになりそうだ。

私は何回か中国には来ている。人が多くて騒がしく、やたらに唾を吐く人がいたりしていた。トイレのすごさはもう恐ろしいばかりだった。今回まだ2日だが、我が奥さんもトイレを使うことができた。ウォシュレットではないがきれいな洋式トイレだ。日本の公衆トイレよりもはるかにきれい。空気はかなり悪いが、それでも住みたい街の一つになりそうだ。

昨日とは打って変わって老人会のお花見。こちらもお花見の名所である「環三通り播磨坂」である。地元のTAKEHAYA高校で一緒だった仲間が年一回集まっている。「毎年、今年で見納めかな!」と言いながら、ここ数年は誰も欠けることなく集まっている。しかし9人ののうち5人がガン患者、抗がん剤治療中も数名。話題はもっぱら健康話題。集まったらお花も見ないで、昔なじみの料理やさんの「天しゃぶ」に移動。90数歳の昔のおかみさんも来てくれて楽しく会合。来年も欠けずに会えることを約束して散会。そういえば9人全員ウーロン茶、ノンアルコールビール。昔昼食+ビールという人たちだったのに。

家に戻って明日からの上海行の準備。10日まで滞在です。中国は今GmailやFacebook Line など使えないそうで、中国版Line であるWeChat を使うしかないようだ。孫たちに教わっていま練習中。音声通話だけでなく動画、画像なども使える。テレビ電話も可能で、孫たちと隣にいるような会話ができる。それも無料だという。どういう仕組みになっているのかよくわからないが、それを使うよりも他に方法はないそうだから仕方がない。

と言うわけでしばらくFacebookもGmailもできません。このブログの更新もできなそうです。一応パソコンも持っていきますが・・・。電話をもらっても受け取ることはできないようです。受け取ることができても情報は筒抜けになるとか。聞かれて都合の悪い会話はしませんが、それでも気味悪いことは確かです。

一日の日曜日、久々にエイプリルフールの話題があった。友人のTASHIROさんの「本日から富士山遠望鑑定を業務としてやります。鑑定料は377551円です。その記念セレモニーを開催します参加の準備がありますので希望される方は連絡ください。場所は富士山剣が峰です。」というのが一番おもしろかった。

彼は富士山学者としてテレビや新聞でもひっぱりだこの人。一番遠くから富士山が見えた!と言うのを認定する権威として知られている。しかしそれはボランティアだった。有償にするのは当然かなと思っていたので、それはよかった。でも377551円はちょっと高いなと思った。

記念セレモニーに私も当然出席の返事をした。FBには大勢の参加者があふれていた。しかし会場は富士山剣が峰。3775.51mの高さにある。まだまだ雪も深く、登山はとてもできない。私たちは富士さんの高さは3776mと習っていた。いまは3775.51mであることを知らせるためのお遊びだということをもちろん皆さん知っている。エイプリルフールと言うのはこう使うのがいいね。

私は富士山には行かず、目黒川沿いで行われる花見会に行った。マンションの8階で目黒川はまったく見えないけど、お花見会。昔の教え子が久々に海外から戻ってきたので集まった。シリアの隣国ヨルダンに3年間駐在した商社員、ベトナムに住むYAMAMOTO君は娘が日本の高校に入るので付き添いに来た。そのほか東京勤務になった銀行員、鳥取から戻った官僚などの面々だった。今働き盛りの人たちはまぶしい。花は見なかったがみな美しく輝いていた。いいなあ!私も30年前には輝いていたかな??

南蔵院は板橋のしだれ桜の名所。例年なら4月に入ってからライトアップされるので見に行くが、今年はまだライトアップがないのにすでにしだれ桜が咲いている。ソメイヨシノとしだれ桜が一緒に咲くことは少ないのだが。南蔵院のすぐ隣には氷川神社がある。狛犬同好者としては写真に納めなければ。

満開桜は散る桜

ブルートレイン東上線

ブルートレイン東上線  渋沢さんもご満悦

渋沢さんもご満悦 桜の下のおばあさん

桜の下のおばあさん

ここは1500m先だ!常盤台公園 もう夜桜見物

もう夜桜見物 中板橋:石神井川

中板橋:石神井川 まだ夕方桜

まだ夕方桜

東京峠楽会

東京都からちょっとだけ離れて、埼玉県に行きました。東京と埼玉の境に白子川が流れています。そこにかかる橋は「東埼橋」です。橋を渡ると川越街道旧道は急坂(大坂)を上っていきます。笹目通を越えたら今度は暗闇坂を下ります。まさに峠。白子峠となずけました。

そこから和光市方面行くと浅久保の公民館の裏に立派な富士塚がありました。ともかくたくさんの富士講の石碑があります。それらを載せておきます。

その後は川越街道を戻って熊野神社に行き、有名な富士塚に登っておやつを食べて、胎内めぐりをして本日終了。[

すでに終わっている探索会ですが資料として残しておきます。

◆まえがき

一昨日四国遍路から戻りました。今回は65番の三角寺から76番の金倉寺まで歩きました。ほとんど雨の中でかなり疲労がたまりました。65番の三角寺は愛媛県、伊予の国にあります。そこから66番に行くには66番の雲辺寺(991m)に続く山脈の「峠」を超えなければなりません。そこは「境目峠」という名前が付いています。それまで阿波国、土佐国、伊予国の三国を経て、いよいよ最後の讃岐の国(香川県)に入ると思っていました。ところが峠を越えてその日の宿泊所の民宿岡田についたら、そこは徳島県でした。この民宿は歩き遍路のほぼ全員がとおる有名な場所です。

ということは歩きで行くと、伊予国から再び阿波国に入り、66番の雲辺寺に行くことになります。66番は阿波と讃岐の境の尾根上にあります。歩き遍路の人はほぼ1%ぐらいで、あとはみな車、バス遍路です。その人たちは境目峠を越えないで讃岐側からロープウェーで上り下りします。なので伊予から峠越をせずに直接讃岐の国に行きます。したがってガイドブックも伊予から、いよいよ最後の讃岐国となっています。しかし私たち歩き遍路は伊予国から阿波再入国して、そのあと讃岐国の雲辺寺ということになります。四国遍路と峠道、ちょっとおもしろい優越感(?)に浸れる経験をしました。

●本日のコース

■ 東武東上線 成増駅集合

東上線と東京メトロの駅があります。次の和光市で合流しますが、ここでは少し離れています。東京メトロの駅は川越街道の地下にあります。東京メトロで来た人は申し訳ありませんが、東上線の成増駅改札に来てください。

成増商店街を抜けて川越街道に出ます。ここから白子川に下ります。切り通しをしばらく行くと旧道との分岐に出ます。そこには小さな八坂神社があります。八坂神社の祭神は牛頭天王(スサノオ命)です。祇園さんで有名なのは京都の八坂神社が本社です。このあたりは新田宿と呼ばれたそうです。なので新田坂です。 旧道を行くと昔の街並みが少し残っています。 ■旧道 大阪へ

■旧道 大阪へ

旧道は白子川を渡ります。ここは白子橋。、「くつがなる」の童謡を作詞した清水かつらが住んでいたそうだ。

▲お手々 つないで 野道をゆけば

みんな かわいい 小鳥になって

歌を歌えば くつが鳴る

晴れた みそらに くつが鳴る

道が突き当たるりまっすぐ進むと熊野神社に出ますが、それより先に左折して白子宿に回ります。川越街道の十字路に出ると立派なお屋敷があります。昔の代官屋敷です。ここは埼玉県側の白子宿、東京側が新田宿(しんでんしゅく)です。

白子(しらこ)は新羅(しらぎ)からの渡来人の住む場所という意味だったようです。川越街道をこの先に進むと新座市に出ますが、こちらも新羅系なのだそうです。十字路で旧川越街道をこえて登り始めた急坂が旧旧街道の「大坂」です。今でもかなりの急坂です。途中には諏訪神社があります。諏訪神社は大国主命の次男のタケミナカタ命を祀っています。さっき前を通った熊野神社の祭神もスサノオ命を祀っています。このあたり出雲系の神社だらけです。出雲の神様は渡来系の神様と言われています。

白子(しらこ)は新羅(しらぎ)からの渡来人の住む場所という意味だったようです。川越街道をこの先に進むと新座市に出ますが、こちらも新羅系なのだそうです。十字路で旧川越街道をこえて登り始めた急坂が旧旧街道の「大坂」です。今でもかなりの急坂です。途中には諏訪神社があります。諏訪神社は大国主命の次男のタケミナカタ命を祀っています。さっき前を通った熊野神社の祭神もスサノオ命を祀っています。このあたり出雲系の神社だらけです。出雲の神様は渡来系の神様と言われています。 ■ 白子のお富士山

■ 白子のお富士山

笹目通りを歩道橋で渡ります。このあたりが峠なのですが、道路が作られており、はっきり分かりませんが、歩道橋を降りると下り坂になります。この下り坂は「くらやみ坂」と呼ばれていました。このあたりに、お富士山があったのですが!昔探しに来たことがあります。ちょっと探してみましょう。

■白子峠

お富士山を見つけたら、川越街道に戻ります。川越街道は切り通しになっています。上を笹目通りが通っています。

本当の白子峠はまえに通った滝坂を上り、くらやみ坂を下る場所です。しかし笹目通りができて地形が変わったので、いまは川越街道の切り通しの方が「峠地形」になっています。峠楽会ではこちらの方を白子峠としようと思っていますが、よろしいでしょうか!■湧水 峠の下には豊かな湧水が今も出ています。切通しの崖面から湧水が出ているのが見えます。よく見ると関東ロームの中をとおった地下水が粘土層の上から湧き出しています。昔はこんな湧水が切り通しの場所にはいくつもあったのですが。今は少なくなりました。

> ■熊野神社

■熊野神社

峠を下りきったところが白子川ですが、その手前に左に入る道があります。熊野神社ですが、真正面に白子富士があります。登ることが可能です。熊野神社は熊野にある神社を勧請したのですが、もともと熊野大社は出雲の一宮です。そこの祭神はスサノオですが、和歌山県(紀州)の熊野にある熊野神社は出雲の熊野との関係がよくわかりません。

紀州の熊野神社はイザナギ命、イザナミ命を祀っています。日本の国土、神様を生み出した一番根源のかみさまです。一番偉い天照大神の親です。スサノオ命は天照大神の弟ですが、天照に逆らった反逆神ということになっています。

天照系が天津神、スサノオの出雲系が国津神という区分があります。

白子の熊野神社、どっち系なのかよく分かりません。。頂上に立ってみましょう。ここには胎内巡りもあります。

■東埼橋

■東埼橋

先程は白子橋を渡りましたが、帰りは車の道を戻ます。東京と埼玉の境にある橋なので「東埼橋」というようです。

坂を登っていくと東京メトロの成増駅の入口です。ここで解散。東横線方面に直通で、横浜中華街にまで行きます。あるいは有楽町線にも行くことができます。