昨日は安芸から20キロを歩いたが、その間一つも札所はなかった。野市の黒潮温泉ホテルに泊まったが、なんか物足りなかったが、本日は一気に3札所と土佐の一宮をめぐることができた。奥さんはかなりのお疲れだが、私は満足。 「のいち」駅から28番大日寺までは35分と書いてあったが、我らは一時間でやっと参道の下まで。さらに急な石段が続いている。この寺にはお大師様が爪で掘ったという爪堀薬師さんがあるというが、奥の院まで行くのはやめた。私たちは上のような姿でお参りをしてるが、ホームレスと間違われることが多いので、白い法衣を買うことにした。

「のいち」駅から28番大日寺までは35分と書いてあったが、我らは一時間でやっと参道の下まで。さらに急な石段が続いている。この寺にはお大師様が爪で掘ったという爪堀薬師さんがあるというが、奥の院まで行くのはやめた。私たちは上のような姿でお参りをしてるが、ホームレスと間違われることが多いので、白い法衣を買うことにした。 石段の上に、さらに石段がある。なかなかいい感じの本堂があった。下の写真は本堂から納経所への道。

石段の上に、さらに石段がある。なかなかいい感じの本堂があった。下の写真は本堂から納経所への道。 赤いTシャツの上に法衣を羽織る。これでお遍路さんに見えるだろう。物部川を渡ったところ。

赤いTシャツの上に法衣を羽織る。これでお遍路さんに見えるだろう。物部川を渡ったところ。 29番の国分寺へは途中物部川を渡る。「もののべ」だと思っていたら「ものべ」川だそうだ。古代日本の豪族の物部氏と関係があると思っていたが、ちょっと残念。国分寺も聖武天皇が各地に立てた国分寺はすでになく、その跡地に作られたものだ。

29番の国分寺へは途中物部川を渡る。「もののべ」だと思っていたら「ものべ」川だそうだ。古代日本の豪族の物部氏と関係があると思っていたが、ちょっと残念。国分寺も聖武天皇が各地に立てた国分寺はすでになく、その跡地に作られたものだ。 達筆すぎて何と書いてあるか読めないが十が二つなので二十なのだろう。28番から8キロと書いてあったが、ひろい田園地帯、暑くてかなり苦戦した。お昼にやっと到着。

達筆すぎて何と書いてあるか読めないが十が二つなので二十なのだろう。28番から8キロと書いてあったが、ひろい田園地帯、暑くてかなり苦戦した。お昼にやっと到着。 本堂がいい感じだ。萩の季節。白いのはなかなかない。ところでここで大事件。今はやりの自撮り棒をつかって奥さまと二人の写真を撮ろうとしたら、棒の先からデジカメがころっと落ちて石畳の上に。レンズが飛び出した。ムリヤリ治めたが、残念ながらもう機能はしない。周りは田んぼで、お店はない。しばらくの間、写真がない。

本堂がいい感じだ。萩の季節。白いのはなかなかない。ところでここで大事件。今はやりの自撮り棒をつかって奥さまと二人の写真を撮ろうとしたら、棒の先からデジカメがころっと落ちて石畳の上に。レンズが飛び出した。ムリヤリ治めたが、残念ながらもう機能はしない。周りは田んぼで、お店はない。しばらくの間、写真がない。 しかし30番善楽寺について気がついた。パソコンをもっているので、そのカメラで撮ればいい。使ったことがなかったが、以下のような写真が撮れた。とりあえず良かった。

しかし30番善楽寺について気がついた。パソコンをもっているので、そのカメラで撮ればいい。使ったことがなかったが、以下のような写真が撮れた。とりあえず良かった。

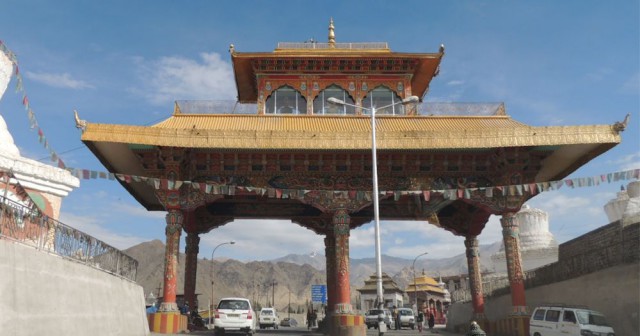

29番から30番までは7キロとあったが、途中に逢坂峠という難所がある。奥さまは爺さん遍路に負けてなるかと自転車を押して登ったので、すっかり消耗して30番ではお参りする気力もなくなった。長丁場ではムリすることは厳禁。それを忘れていた。善楽寺の隣には土佐一宮がある。立派な神社だ。

29番から30番までは7キロとあったが、途中に逢坂峠という難所がある。奥さまは爺さん遍路に負けてなるかと自転車を押して登ったので、すっかり消耗して30番ではお参りする気力もなくなった。長丁場ではムリすることは厳禁。それを忘れていた。善楽寺の隣には土佐一宮がある。立派な神社だ。 神社前の長い参道を抜け土佐一宮駅へ。一宮は「いっく」とよむ。奥さまは本日の宿がある高知駅へ2駅電車にのる。私は自転車で高知駅へ、駅前のケーズデンキでデジカメを買う。9600円也。落としたデジカメを修理するより安い。

神社前の長い参道を抜け土佐一宮駅へ。一宮は「いっく」とよむ。奥さまは本日の宿がある高知駅へ2駅電車にのる。私は自転車で高知駅へ、駅前のケーズデンキでデジカメを買う。9600円也。落としたデジカメを修理するより安い。

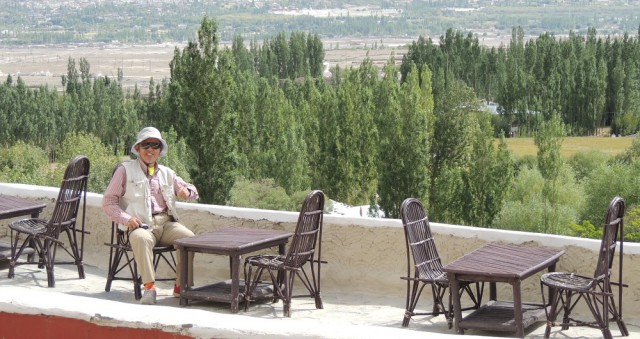

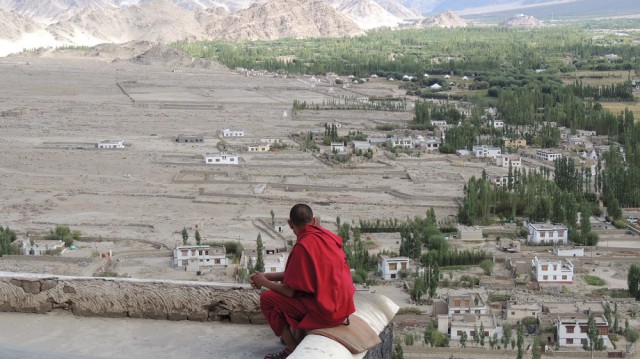

レーの郊外インダス河。この辺りは広い。段丘上に集落がある。

レーの郊外インダス河。この辺りは広い。段丘上に集落がある。