赤坂のGraffiti というライブハウスで行われた ASAMI さんのライブに行ってきました。

久しぶりでしたが、なかなか進歩の跡は、見られました。仲間の人たちも応援にかけつけ

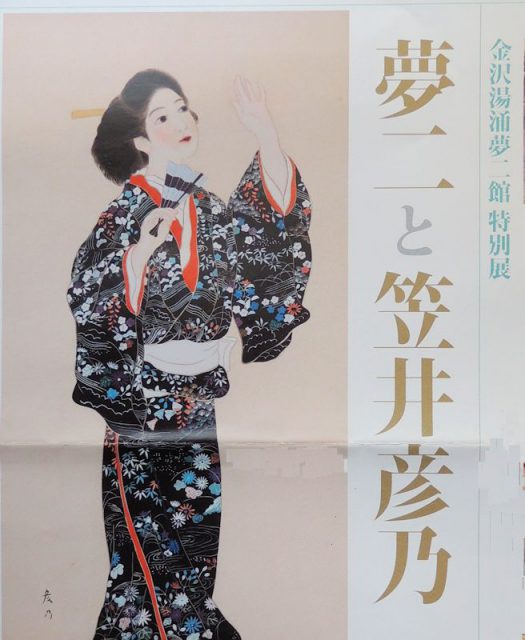

彦乃の妹の娘さん、昨日のお花見に遅れた方だが、その方から上記の本をいただいた。この本が出版されたばかりで、挨拶の電話が忙しくて、遅れたのが真相で、ボケたわけではありませんでした。昨日の記事の一部は訂正します。

彦乃の妹の娘さん、昨日のお花見に遅れた方だが、その方から上記の本をいただいた。この本が出版されたばかりで、挨拶の電話が忙しくて、遅れたのが真相で、ボケたわけではありませんでした。昨日の記事の一部は訂正します。

以下は「刊行のご挨拶」から

今年もまた桜の季節が巡ってまいりました。皆さまにはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さてこの度、亡母笠井千代の念願であった、姉笠井彦乃の真実の姿を伝える冊子が、金沢湯涌夢二館から出版される運びとなりました。母は昨年8月に92歳で没するまで、半世紀にわたり、姉笠井彦乃の姿を追い求めてきました。その思いがささやかですがここに結実したことを喜んでくれると思います。この本は金沢湯涌夢二館の、笠井千代コレクションを公開するための「夢二と笠井彦乃」展(4月12日から7月13日)の開催に合わせた関連出版として出版されたため、湯涌温泉での日々を中心に据えました。・・・初めて等身大の彦乃を知っていただくことに意義を認めたいと存じます。

以下は私の感想

竹久夢二の絵にある、あのなよなよとした女性は笠井彦乃がモデルだった。彦乃は夢二に寄り添うだけの女性だったと思っていたが、この本を読み、画家としてもすばらしい才能を持っていたと知った。23歳で亡くならなければ、きっと夢二を踏み台にして才能を開花させただろう。私は女たらしの夢二は好みではない。その夢二の最愛の人との評価しかない彦乃さんが、実はしっかり自立した女性であったことを知って、ホッとした。

この本の意図は私の思いとはまったく違って、日の目を見ていなかった彦乃さんの日記から、夢二への愛を再現しようとしたものだろう。これまで夢二の側からしか見られたいなかったが、愛された側の心を知る上で貴重な書だろう。夢二ファンの人、ぜひ読んでほしいな。金沢市湯涌町イ-144 湯涌夢二館 にたのめば送ってくれると思う。500円+税 です。

旧暦ならまだ1月の3日だ。都合のよい暦でいこう。

午前中は半年ぶりにテニスに行く。継続している人たちは上手になっているが、1年に何回かしかやらない私は、まったく上手にはならない。しばらくぶりなので腕は痛いが、足はまったく疲れていない。

2時間ほどテニスをやった後、王子から江北橋に行き、荒川をしばらく走ってみた。枯れた芝生の上は気分良く走ることができる。火曜日だが、けっこうたくさんの方々が走っている。

15kmほどの距離を2時間半ほどで走ったころから雨が降り出した。風呂に入って、昼寝をしたらもう夕方になった。こんな1日を送っていいのかと怒られそうだが、まあ旧暦お正月の三が日なので、まあいいかということにしよう。

荒川の土手を走る。合成写真です。あまりうまく作れなかったが、慣れたらもっと上手にできるのだろう。最近の写真というのはあまり信用できないのだ。

毎年1月30日には宮本常一先生を偲ぶ会が国分寺の東福寺で行われる。先生が亡くなったのは1981年のことだ。小雪の舞う寒い日だったが、今年は暖かい。25年たったので26回忌になる。島根から、お弟子の一人であった山崎禅雄さんが毎年上京し、ありがたいお経を上げてくださる。

来年は宮本先生生誕100年。様々なところで取り上げられるだろうが、ここに集う皆で記念の本を作ろうという提案が江本さんからなされた。巷には多くの宮本常一の本が出ているのだが、お弟子の集まりであるここの人たちは、黙ってそれを見ていてはいけない。最も親しくかかわっていた人たちは、それぞれ宮本学を追い求めなければならない。

私は長年そう思っていたのだが、江本さんの提案は時期をえたもので、珍しく大いに賛成。来年の偲ぶ会までには本を完成させたいものだ。私もほんの脇ちょで参加しようと思っている。

今日は旧暦の1月1日。旧暦は太陰暦に基づくので、お月さんはでてこない。明日から徐々に大きくなる。

中国では新年を春節として祝う。横浜の中華街では大賑わいだという。

我が家では、孫の2歳の誕生日で賑わう。練馬のファミレスでお食事会をやったが、周りは同じような集まりばかりで、孫を中心に両家のジジ、ババが会食をしている。

巷ではホリエモンショックでかまびすしいが、ここはまあ実に平和な風景である。

2006年01月28日

東武練馬で「博士の愛した数式」をみた。前に見た「阿弥陀堂便り」の監督の作品だ。あの映画の風景もよかった。今回の風景もよかった。ポスターには、満開の桜の下を、80分しか記憶が持たない博士と美人の家政婦さんが散歩する風景が美しい。しかし映画を見たら、桜ではなく杏の花のようだ。撮影場所は桜の名所の上田なのに。ちょっとやられたという感じだった。

220と284は友愛数というのだそうだ。それぞれの約数を足すと、相手の数になる。すなわち220の約数をすべて足すと284になり、284の約数を全部たすと220になるのだ。なるほど。

博士は阪神の大ファンで、何でも知っている。といってもそれは30年前で停まっている。28は約数を全部足すと28になる。こんな数は完全数という。江夏の背番号は28、だから江夏は偉大なのだ。

博士と家政婦と、浅丘ルリ子のおばあさんとの3人が織りなす物語だ。何の関連もない3つの基本定数、円周率π、虚数単位i、自然対数の底e、は eiπ+1=0 (iπ剰、字を小さくできないので)のように表すことができる。π、e、iを組み合わせ、最小の自然数である1 を加えると0になる。これはオイラーの等式で、「人類の至宝」と呼ばれているのだそうだ。

本当はかなりの関係なのだが、記憶がない博士と浅丘ルリ子ばあさん、それに家政婦をグチャグチャとくるめて、ルートと呼ばれる家政婦の息子を加えると、すべてが0になるのだ。0は空っぽではない、博士は0があるというのだ。それで3人プラス1の関係は時間を超えて続いていくという、なかなか哲学的結末になっている。この映画監督はさすがだと感じた。

2006年01月27日

昨日は昼間、ぶどう畑での労働をした後、池袋で遅くまでワイワイやっていたので、今日は朝から眠い。

昼寝をして起きたら、夕方近い。急いで榎町に行って今日の地平線の報告者である賀曽利くんのスライドの準備をする。デジカメに入っている写真を写したいのだが、私のパソコンにはコンパクトフラッシュを取りこむ準備がない。そこでカメラにケーブルをつないで直接取り込みはじめたら1時間40分かかると画面に出ている。そんなコトしてたら話は終わっちゃう。

そばで見ていたゴンさんが、このカード使えばいいとアダプターを貸してくれる。これなら10分でOK。お陰で時間に間に合った、助かった。

賀曽利くんの話は相変わらずド迫力があって、みな引き込まれて聞いている。内容もものすごいのだが、ぐいぐい引き込むしゃべり方が、相手を圧倒する。でも今回は内容がたくさんありすぎて、早口だったので、後ろの人は「何語でしゃべっているの?」って感じだった。

いつもよりはきれいな字で書かれた地図も迫力があってよかった。地図に迫力ってのもおかしいが、走った跡をたどって見ると、自分も一緒に走っているような気になる。楽しい報告会だった。

2006年01月26日

朝6時に家を出る。まだ26日の月(三日月の反対)がかかっている。こんな時間に家を出るのは久しぶりだ。自転車で新宿。京王線で高尾まで行き、JR線で勝沼に向かう。

下島さんと落ち合って大月へ。ここで田口、関根、ジパング会員が特急から乗り換えてくる。鈍行の我らとは身分が違う。

勝沼までは中山さんが迎えてくれる。東京は日陰に雪が残っているが、こちらは全くない。ほとんど降らなかったそうだ。寒いと思い、厚着をしてきたが必要なかった。

昨年もやったブドウの枝切り作業だ。1年で新しい枝が数メートルも伸びる。それを60センチほどの長さに切る。広い畑なので、2時間ぐらいやっていても、「まだこれだけ!」

って感じ。途中お茶をしながら、黙々とやるが、1/3程度しかできなかった。

ここのお父さんは1人でこの作業をやっていたのだ。(写真はお父さんから手順を教わる関根根さん、左はまだ枝を切っていないのでボウボウ、右はすっきり)

農業はほんとうに手がかかる。勤勉な農家の人たちは黙々と何十年もこれらの作業を繰り返してきた。農作物には彼らの努力がぎっしり詰まっている。

「安い農作物があれば輸入すればいいじゃないか」

いまの日本は、「安さ」という価値だけで、日本の農業を放棄しようとしている。後継者が自信をもって農業を続けていけるような政策を打ち出さなければ、農家は亡くなってしまう。そんなことになったらお国は滅んでしまう。私らが猫の手を貸してもほとんど役に立たないことは分かっているが、何とかしなければいられない気持ちだ。

帰りはジパングクラブメンバーと一緒に特急で帰る。労働の後のビールはうまい。みなさんに奢ってもらう。

夜は池袋で、昔の同僚、卒業生と会食。先生たちの悩みは深そうだ。同情!

2006年01月25日

今年は非常勤講師を引き受けたが、3年生の授業だけなので、今月で終わり。来年度はもうやらないので、今日が私の高校での最後の授業だ。受験シーズンなので、生徒はほとんど来ないだろうと思っていたが、そのとおり5人だった。 センター試験の結果について雑談をして終わり。

この学校においてあったのは上履きだけだったので、それを持って帰った。

明日は久々の「猫の手クラブ」メンバーと、勝沼に行くので、その準備。エチオピアから帰って来たばかりのSE根さんも行くそうだ。律儀なことだ。 27日に書いているので、翌日の写真を入れておきます。勝沼駅からの白峰三山。

2006年01月24日

大学入試センターの試験が終わった。地学の問題をやってみたが、3つ間違えた。1つ4点だから88点しかとれなかった。もと地学教師としては少々恥ずかしい。やさしい問題なのだが、わからないものはわからない。現役当時なら毎日やっていたので、まあ間違えることはないが、いまはほとんどボケているので、知っていることだったかどうかも疑わしい。年をとるってこういうことだからまあしょうがない。もう先生に復帰することはムリだな。

ところで、英語の試験ではリスニングの問題が出た。これは全員にICレコーダーを配って、それをイヤホーンで聴くのだが、扱いがなれない人は大変だ。予備校で十分に練習が必要だろう。

このICレコーダーは使い捨てなのだ。一つ2000円。これは受験料に上乗せされている。「記念に持って帰っていいです」とあるが、持って帰っても使い物にはならない。55万人分のICレコーダーが使い捨てにされるのだ。なんで使い捨てなのだろう。SDカードを使っているのだから、差し替えれば来年も使える。ソニー製だそうだが、毎年2000円で50万台、10億円が数分間で使いっきり。こんなぼろい商売はない。これって企業の救済策じゃない?

2006年01月23日

ホリエモンが逮捕された。さんざん時代の寵児だなんて持ち上げておいて、小泉首相だって改革の象徴だと持ち上げ、刺客に送り込んでおいて、手のひらを返したように、ホリエモンは悪者だということにしてしまった。

ちょっと調子に乗って、巨大権力に逆らったら、目にものをみせられるのだろう。彼らのやり方が悪いことになれば、いまのIT関連企業幹部は、全部逮捕されなければならない。楽天なんかもうストップ安になっていることは、その現れだろう。でも楽天のトップは、財界にごますりながらやっているから、逮捕されることはないだろう。

ホリエモンも刺客になるときに、自民党に入って比例当選をしていればこんなことにはならなかった。惜しいことをした。ジジイ達の恐ろしさを知らなかったことが、今日の状況を招いた。若者の目標がガラガラと崩れたという意味でも、若者文化に大きな影響を及ぼしたことになる。退廃的、厭世的雰囲気はますます大きくなるだろう。

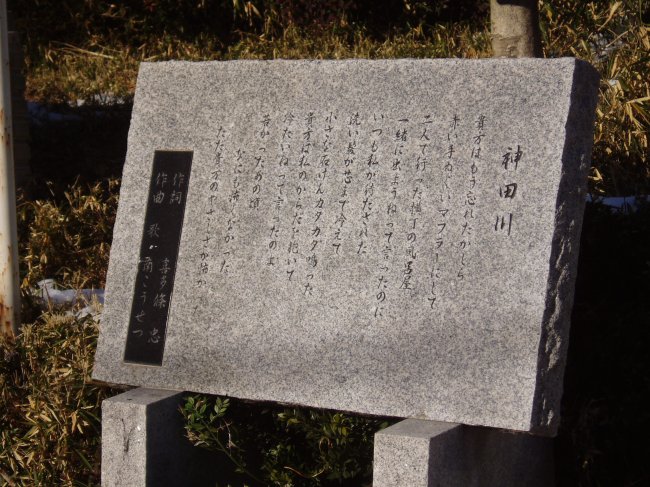

などとたわごとを言いながら、神田川沿いを走っていたら、神田川の碑を見つけた。「あなたはもう忘れたかしら・・・・・・・ 若かったあの頃、なにも怖くなかった・・・・」ただジジイ達の恨みが怖かった。

2006年01月22日

毎日が日曜日なので、今日が日曜日だとは気がつかなかった。寝ぼけていたら、美しい着物姿のお嬢さんが尋ねてきてくれた。ほんものの萌ちゃんだ。お正月帰っていたが、明日シカゴに戻るって、挨拶に来てくれた。(美しい着物の写真を載せたいのだが本人は嫌がったので、残念!)・・・2024年勝手に入れた!

雪の後遺症が残っていないか、町を視察する。池袋から目白、哲学堂公園、この近くに水道タンクが残っていたのだが、板橋区のタンクが取り壊されたのと同じ頃なくなった。写真を撮っておくべきだったが、後の祭り。あれは立派な文化財だったのに、簡単に壊すなよ。

新青梅街道をしばらく行き、中村橋の南蔵院をとおり豊島園に出る。そこから石神井川沿いに氷川台駅付近まで来たら辺りは薄暗くなり、路面はツルツルになってきた。こんなところで転んだら、「雪で高齢者がケガ!」とカウントされそうなので、そろそろ歩く。

板橋の水道タンク跡を見て、家路につく。急いで冷えた身体をお風呂で温め、酎ハイを飲んで、栃東の優勝を祝う。

2006年01月20日

午前中はみわ塾の移動講座。東大の博物館に「ラミダス猿人」を見に行った。東大にはものすごい数の様々なコレクションがある。それを死蔵せずに一般公開するようになった。今はまあ当然のことなのだが、昔は象牙の塔にしまいっぱなしだった。もしかすると頭蓋骨コレクションの中に北京猿人の骨もあるのではないかと言われたぐらいだ。

諏訪元教授は1992年アフリカで440万年前の「猿人の化石」を発見した。これまで最古とされていた「アファール猿人」よりも数十万年古いとされている。

しかしまあ骨格のほんの一部しか見つかっていないラミダスよりも40%もの骨格が発見されているアファール猿人のルーシーの方が興味深い。ルーシーのレプリカはなんと段ボールに挟んであった。もうちょっと敬意をはらってよ。私たちはビートルズの「ルーシーインザスカイ・・」の曲を聴きながら段ボールルーシーに対面した。

ついでに今日は新宿歴史博物館に「暦の歴史」展を見に行った。なかなかおもしろい。詳細はのちほど。