6-1 御杖と天照大神の旅

国民の半分が亡くなるようなパンデミックの原因であるとの託宣を受けて天照大神は天皇の宮から小さな桧原神社へ移された。しかし桧原神社も安住の地ではなくなった。天照大神は御杖代(みつえしろ)に導かれて終の棲家を求める旅にでる。

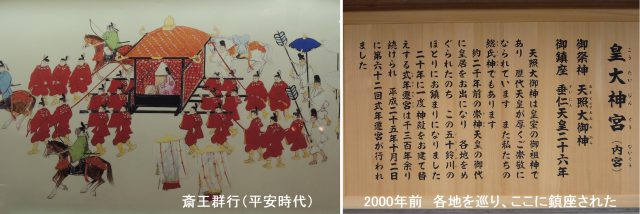

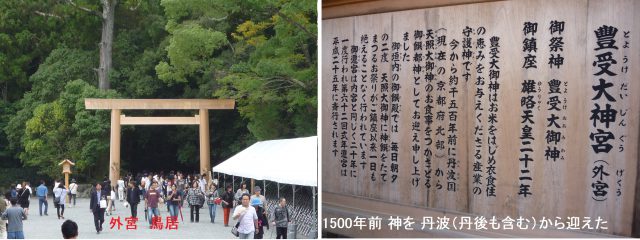

尊い神さまの道案内をするのは位の高い巫女でなければならない。最初の御杖代は崇神天皇の皇女であるトヨスキイリ姫がうけもち、まず丹後の天橋立にご案内をした。(当時丹後はまだ丹波国の一部だった)天照大神は、姿、形はないのでトヨスキイリ姫自身が丹後の国に行ったのだろう。

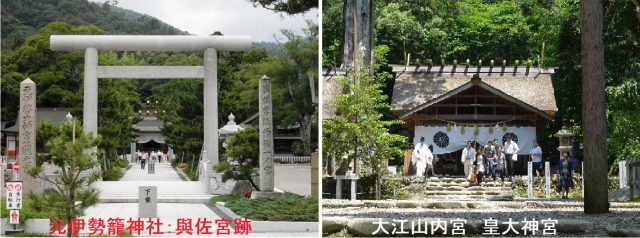

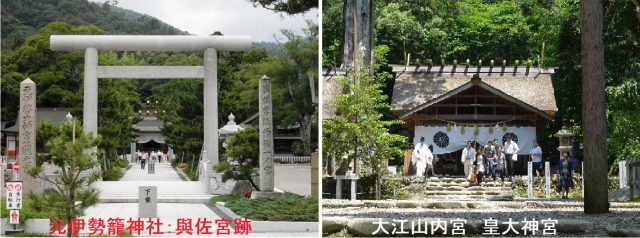

天橋立の根元に丹後一宮の籠(この)神社がある。その奥宮を「與佐宮」という。與佐は「よさ」と読む。天橋立の内海を与謝海といい与謝蕪村の出身地でもある。与謝野晶子もこの地と関係がある。トヨスキイリ姫は與佐宮に4年間滞在した。籠神社は「元伊勢」とも呼ばれ、社伝にはここから天照大神は伊勢に移ったと記されている。

もう一つ、天橋立からそう遠くない大江山にも元伊勢がある。こちらには伊勢の内宮、外宮、天岩戸神社など全部セットでそろっている。皇太神宮の屋根には10本の鰹木、内削ぎの千木がある。これは伊勢神宮内宮にしか許されていない象徴である。ここも元伊勢なので特別に認められているのかもしれない。しかし天照大神がおられたという記録はない。

丹後の與佐宮で4年間過ごされた天照大神は大和の桧原神社に戻ってこられた。トヨスキイリ姫が老齢になり旅する生活に疲れ御杖代の役目が果たせなくなったからである。

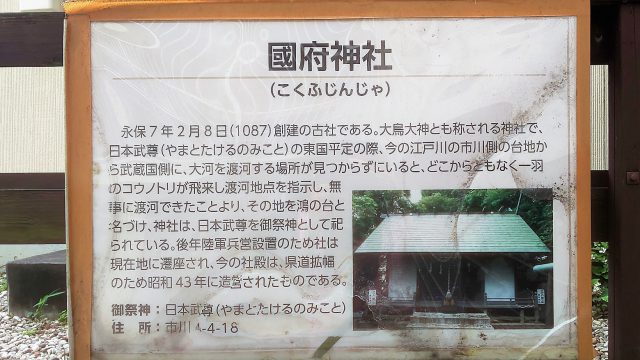

その後、景行天皇の皇女である倭姫命(やまとひめのみこと)が御杖先に選ばれて再び旅に出ることになった。倭姫は倭建命(ヤマトタケルのミコト)のお姉さんである。

『日本書紀』の伊勢神宮起源伝説には、次のように書かれている。

「天照大神をトヨスキイリ姫より離して、倭姫命に託した。倭姫命は天照大神を鎮める場所を求めて、宇陀の篠幡(ささはた)に詣でる。更に近江国に入り、東のかた美濃を廻って、伊勢国に到る」

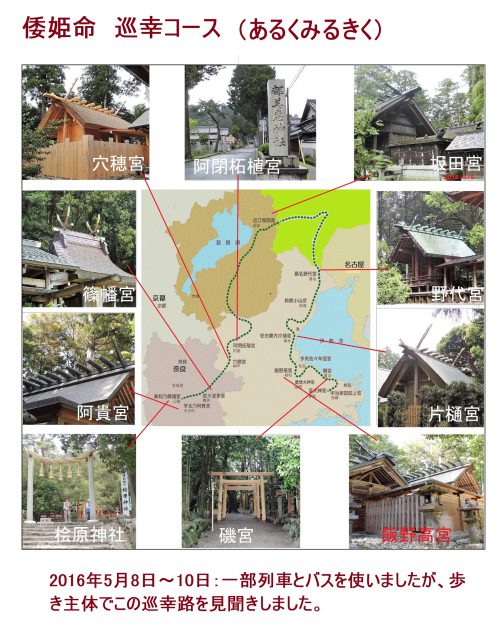

この記述をもとに鎌倉時代に『倭姫命世記』という書物が作られた。この書によると倭姫命が近江、美濃のどこを回ったか詳しく記されている。

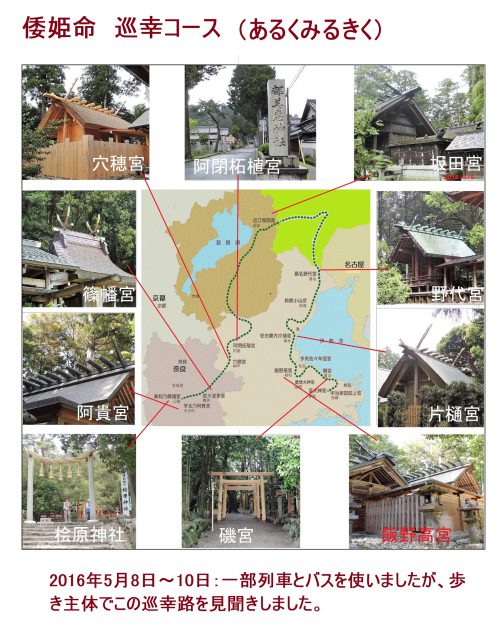

私は旧跡歩きが大好きなので、まず倭姫命世記に記された社の位置を地図に落としてみた。

「直接伊勢に行けばいいのに、なんでこんな遠回りをしたの?」

こんな疑問がわいた。

日本書紀を企画したのは天武天皇である。天武天皇は隠れていた吉野を出て、近江にあった朝廷に対しクーデターを起こし政権を奪った(壬申の乱)。倭姫命の旅のコースは天武天皇の近江朝への進軍コースの逆コースである。「倭姫命世記」の著者ははるか昔の天武天皇に忖度してわざわざ遠回りコースを作り出したのだろう。

私の「倭姫命の旅」は電車バスを乗り継いで2泊3日の旅になった。その時作った地図を記しておく。地理歴史鉄道好きの人にとってはかなり興味深いみちである。

もう一つ倭姫命のコースではないが伊勢本街道にも御杖代のコースがある。こちらには「御杖村」という名前の村があり「つみえ」ちゃんというキャラクターが迎えてくれる。御杖神社もいい神社である。

伊勢本街道を私は一日で走ったことがある。多気駅から初瀬までほぼ80キロ、山道には7つの峠がある難所だった。朝早く多気駅を出たが途中で真っ暗になった。アメリカ大陸横断ランニングをした下島伸介という猛者といっしょだったが、最後の峠では狐火をみて本当に恐ろし思いをした。小さなライトを頼りに宇陀の墨坂神社の近くまで来たときに急に参道の灯篭に明かりがつき我らの行先を照らしてくれた。

その頃はまだ「つみえちゃん」はいなかったが、御杖代が我らの行先も照らしてくれたのではないかと感謝している。墨坂神社から長谷寺の宿までは里道を走った。明るい初瀬は大都会だった。伊勢本街道は神武天皇が太陽(天照大神)をうしろだてにして、東の方から大和に入ってきた道だと後で知った。

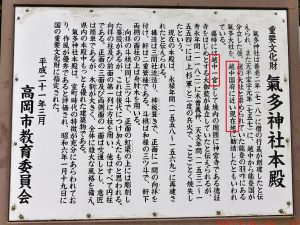

気多神社お参りに行ったところ、境内に「総社」の文字があった。総社と一宮神社が一緒ということは普通はないので、ここは元総社だったのだと納得する。他に一宮があったはずだと調べてみると射水神社が一宮であることが分かった。実は越中では全部で4社が一宮を名乗っている。それぞれに根拠はあるのだろうが、私は時代によって移動したと考えることにした。ともかく気多神社の中に総社があった。総社は国府のすぐそばにある。国府はどこに?

気多神社お参りに行ったところ、境内に「総社」の文字があった。総社と一宮神社が一緒ということは普通はないので、ここは元総社だったのだと納得する。他に一宮があったはずだと調べてみると射水神社が一宮であることが分かった。実は越中では全部で4社が一宮を名乗っている。それぞれに根拠はあるのだろうが、私は時代によって移動したと考えることにした。ともかく気多神社の中に総社があった。総社は国府のすぐそばにある。国府はどこに?

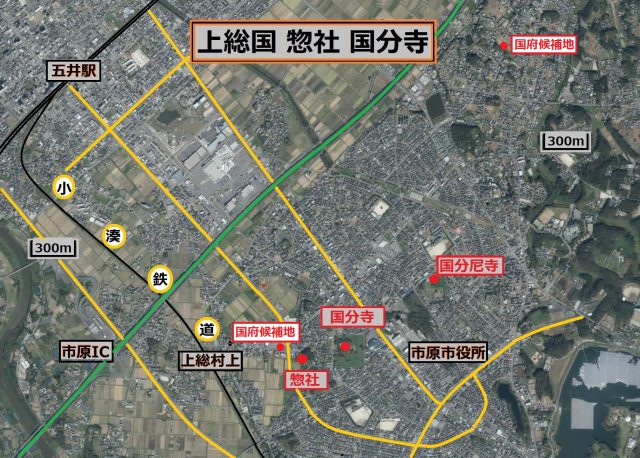

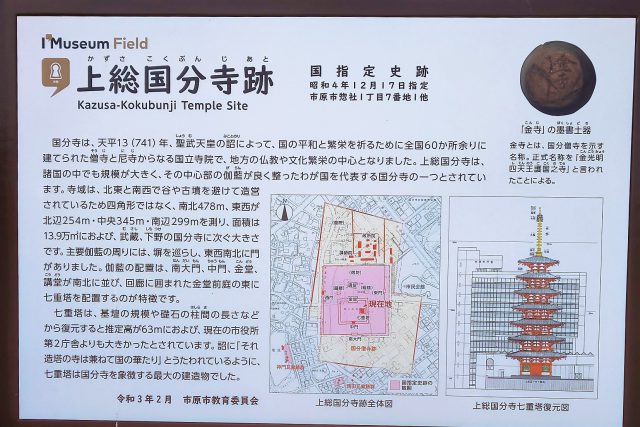

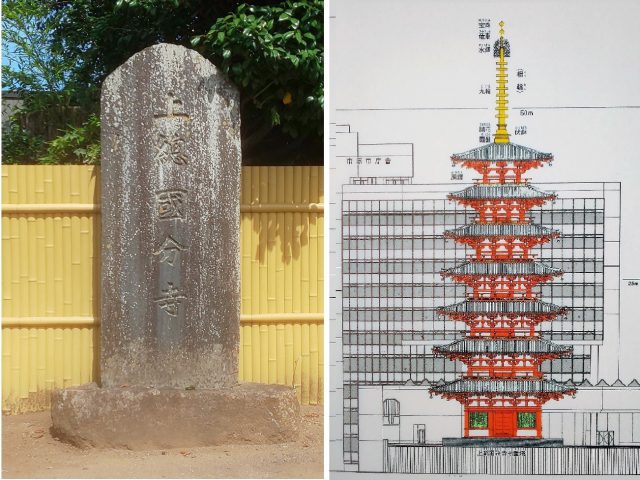

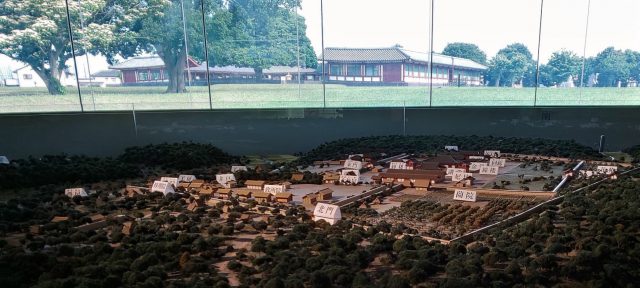

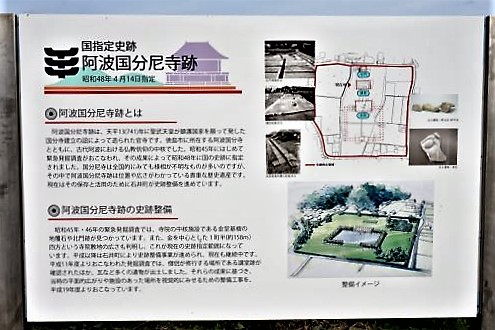

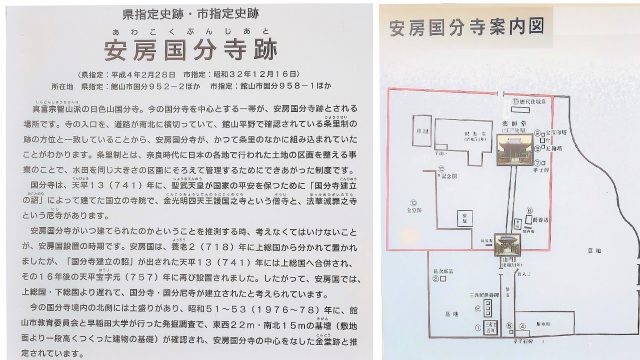

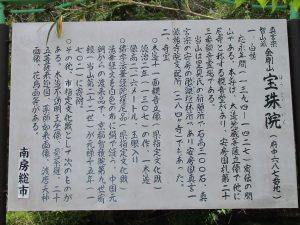

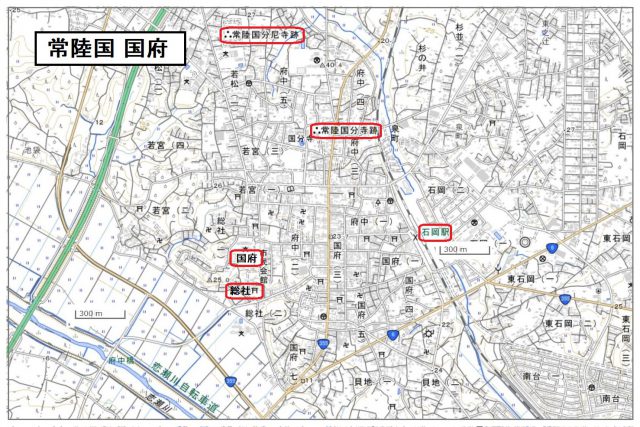

安房の国のルーツは四国阿波である。麻を栽培していた阿波の忌部氏は黒潮に乗って房総半島南端の布良(めら)の浜に上陸し開拓を進めた。この地を安房国とした。安房の一宮は布良の近くにあるが、国府は内房の館山にあったらしい。国衙は発見されていないが総社と国分寺は見つかっている。

安房の国のルーツは四国阿波である。麻を栽培していた阿波の忌部氏は黒潮に乗って房総半島南端の布良(めら)の浜に上陸し開拓を進めた。この地を安房国とした。安房の一宮は布良の近くにあるが、国府は内房の館山にあったらしい。国衙は発見されていないが総社と国分寺は見つかっている。

ヤマップというアプリを使うと歩いたコースが2万5千分の1地形図に表示される(青い線)。その地図に崖線(茶色)を入れたのがこの地図である。歩いた道は旧神田川の流路である。学習院の下のカーブはまさにへび道。優雅に蛇行している道路はきもちいい。

ヤマップというアプリを使うと歩いたコースが2万5千分の1地形図に表示される(青い線)。その地図に崖線(茶色)を入れたのがこの地図である。歩いた道は旧神田川の流路である。学習院の下のカーブはまさにへび道。優雅に蛇行している道路はきもちいい。

24日椿山荘の次の写真は関口芭蕉庵、松尾芭蕉は江戸に出てきてからしばらくは神田川改修の土木仕事をやっていたららしい。その時に住んでいた場所がここだ。現在の入り口は胸突き坂の途中から入る。次の写真が胸突き坂と水神社の景色である。この文章の上の写真は幽霊坂であるが、それは新江戸川公園(旧細川藩の屋敷の庭園:永青文庫)の横から上がる坂で、昼なお暗いので幽霊坂と呼ばれる。胸突き坂と違って階段(怪談)はないので年寄りにはきつい坂である。

24日椿山荘の次の写真は関口芭蕉庵、松尾芭蕉は江戸に出てきてからしばらくは神田川改修の土木仕事をやっていたららしい。その時に住んでいた場所がここだ。現在の入り口は胸突き坂の途中から入る。次の写真が胸突き坂と水神社の景色である。この文章の上の写真は幽霊坂であるが、それは新江戸川公園(旧細川藩の屋敷の庭園:永青文庫)の横から上がる坂で、昼なお暗いので幽霊坂と呼ばれる。胸突き坂と違って階段(怪談)はないので年寄りにはきつい坂である。 坂の上が和敬塾、地方からの学生が寄宿した寮で500人もの学生が住む。村上龍もこの塾出身。今は外国からの学生も多い。前川喜作という篤志家が細川屋敷の一部を取得して建てた。元文部次官の前川喜平は孫。

坂の上が和敬塾、地方からの学生が寄宿した寮で500人もの学生が住む。村上龍もこの塾出身。今は外国からの学生も多い。前川喜作という篤志家が細川屋敷の一部を取得して建てた。元文部次官の前川喜平は孫。