島根半島の北方約50 kmに位置する島々で、隠岐群島とも呼ばれる。大きな島は本土に近い島前と空港のある島後のふたつである。島後は単独の円錐形の島だが、島前は沈水した火山でカルデラ部分に海水が侵入している。地形的には対照的な二つの島だ。国府、国分寺は島後にあるが、後醍醐天皇が流刑になった黒木御所は島前にある。

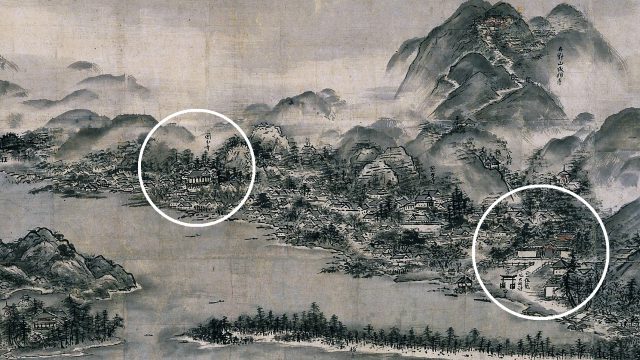

- 島前の島々 焼火山が中央火口丘

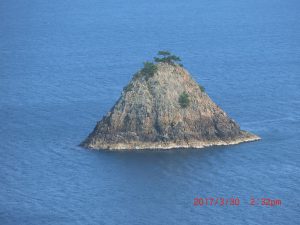

- 最高所は600mもある。周囲は断崖絶壁

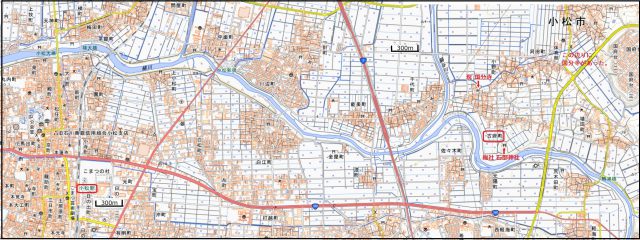

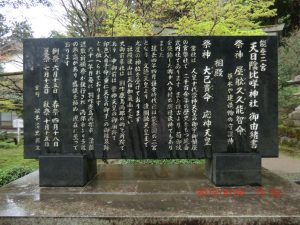

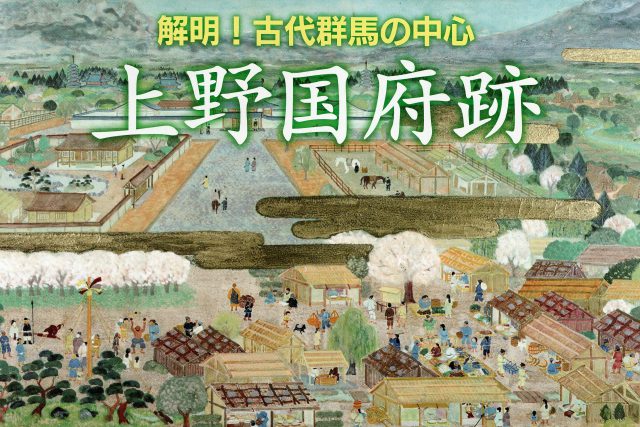

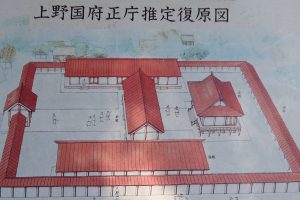

国府 総社

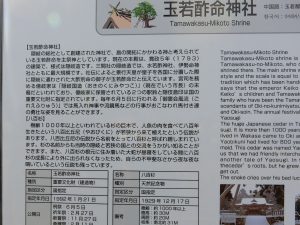

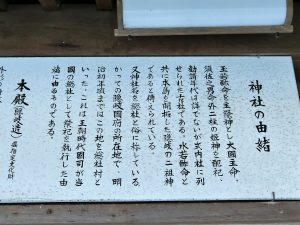

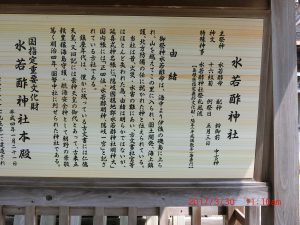

隠岐の国を作ったのは水若酢と玉若酢の二柱の神さまである。玉若酢命を祭る玉若酢神社の地に国府があり、総社の役割をしていたという。国府の遺構はわからない。

- 山の上に甲(こう)ノ尾城=国府

- 西郷町甲(こう)野原=国府

- 億岐氏が宮司を務める

- 国府とある。

- 八百杉の巨木

- 古くから人々が住んでいた

- 出雲大社風の大しめ縄

- 隠岐造りの本殿(大社造り)

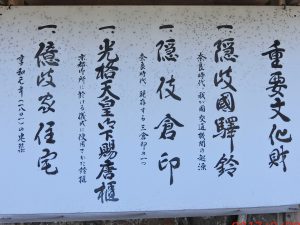

- 印璽をあづかる印鑰(やく)神社

- 玉若酢神社宮司は億岐家

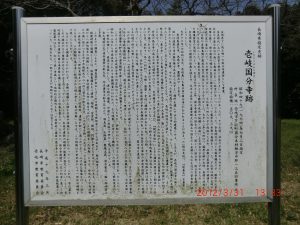

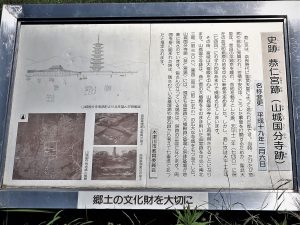

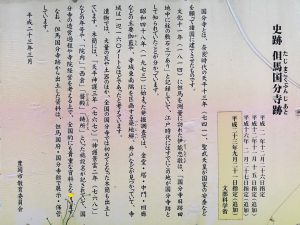

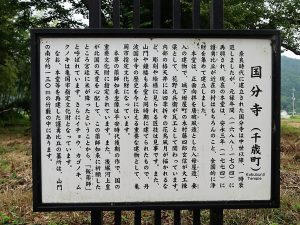

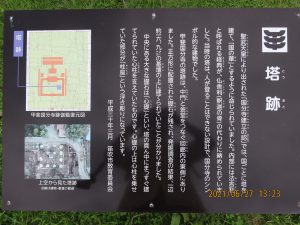

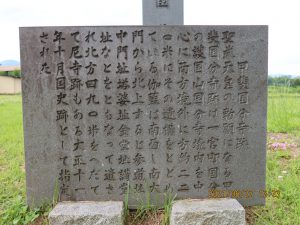

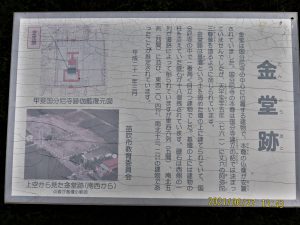

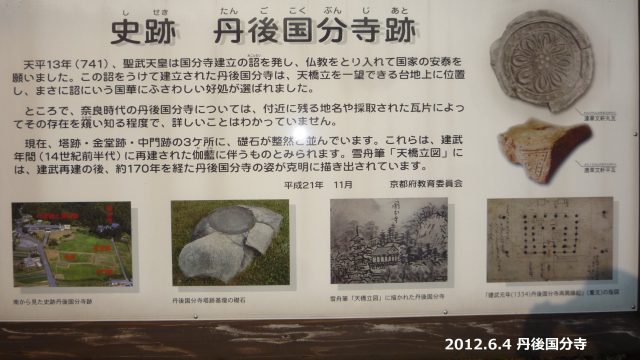

国分寺

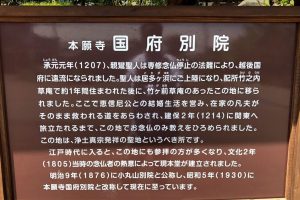

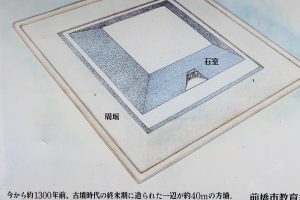

現在の国分寺が古代の国分寺を受け継いでいる。国分寺に後醍醐天皇の行在所が作られた。しかしその後行在所は島前の黒木御所に移った。古代国分寺の建物の礎石が境内に残されている。

- 現在の国分寺、古代国分寺の跡

- 2009年火災、発掘調査でわかる

- 現在国分寺の山門

- 火災後再建なった本堂

- 古代国分寺の礎石

- 後醍醐天皇の行在所

- 後醍醐天皇を祭る鎮護社

- 後醍醐天皇

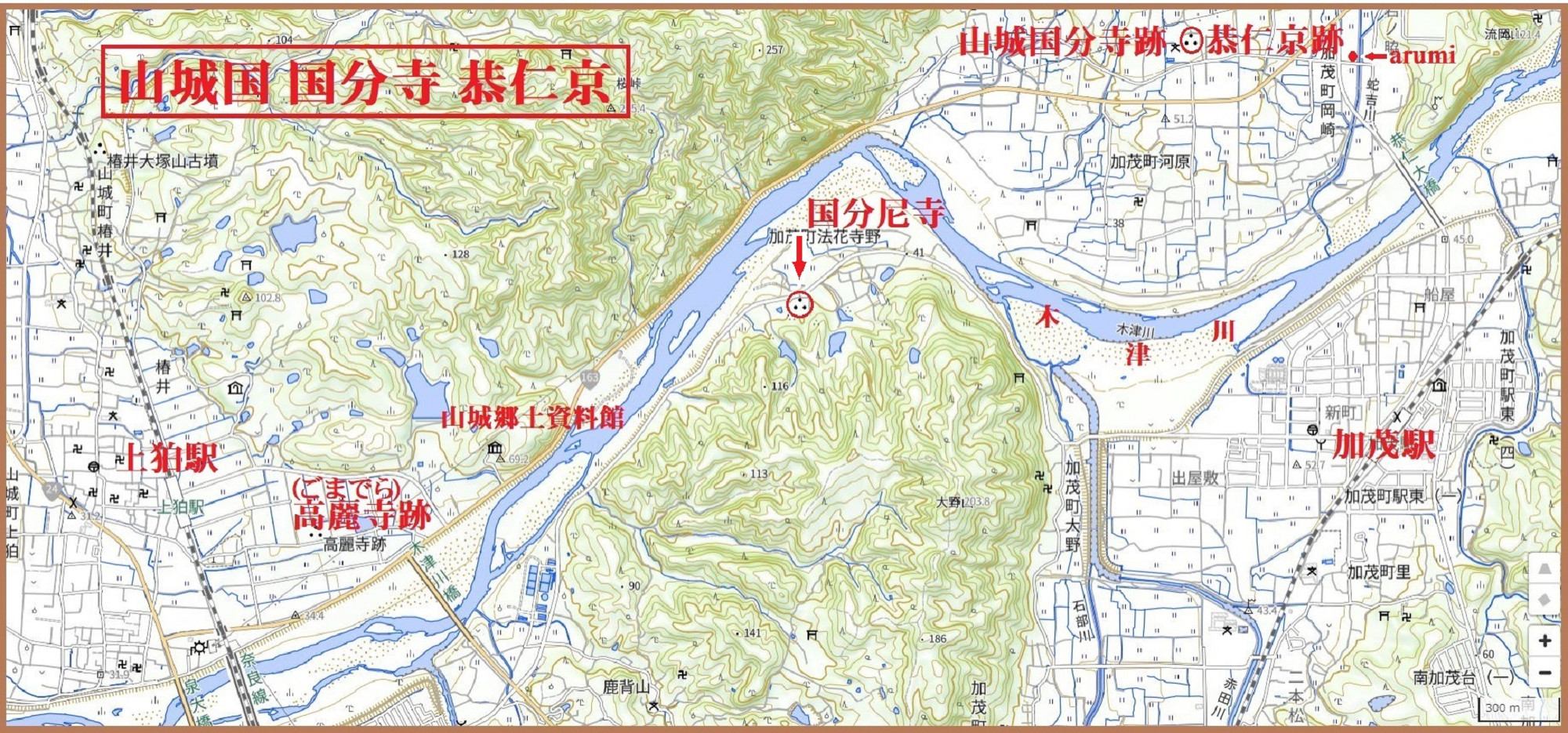

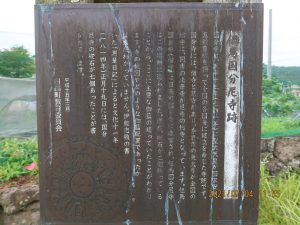

国分尼寺

国分寺の隣に隠岐の常設の闘牛場がある。ちょっと驚き。国分寺から500m離れたところに国分尼寺跡がある。

- 年3回本場所、地方場所もあり

- 国分尼寺跡 ピンボケだ!

- 国分尼寺跡、今は畑

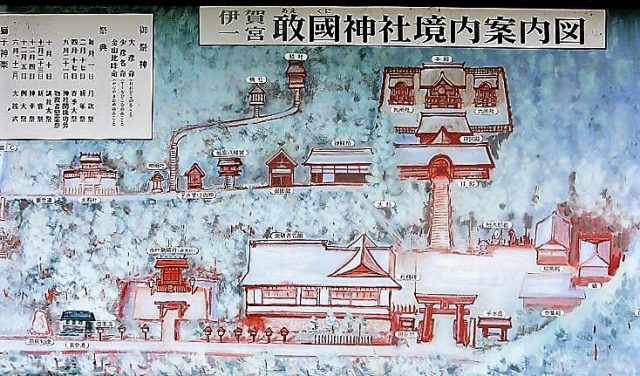

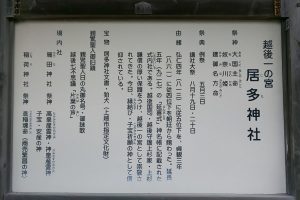

隠岐一宮 水若酢神社

島後の内陸部にある。祭神は水若酢命、本殿は隠岐造りで立派。

- 立派な隠岐造りの本殿

- 立派な土俵がある。

隠岐一宮 由良姫神社

島前にも一宮がある。イカ寄せの行事があるそうだ。

- 由良姫神社 イカ寄せ

- これも立派な本殿

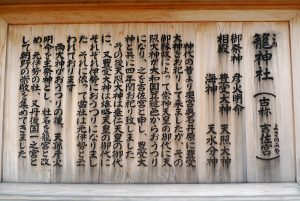

島前 中央火口丘 焼火神社

島前の島々は中央の焼火山を囲むように取り巻いている。登ってみたらすばらしい神社があった。

- 島前の真ん中に焼火(たくひ)山がある。

- 焼火山神社、山上にある。

- 岩に食い込んでいる社殿

- 宮司さん宅が山腹にある。

隠岐諸島は火山の島、断崖絶壁 おまけ