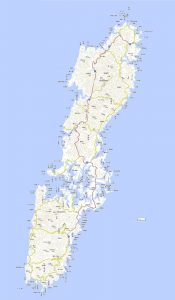

信濃国は昔「科野」とかいた。今の長野県であるがこの国(県)には核になる場所がいくつもある。信州大学は本部が松本にあり長野、上田、伊那の各地域にキャンパスは分散している。さらに諏訪には信濃一宮の諏訪神社がある。中心がどこだかわからない。「信濃の国」の歌でまとめなければならない国、地域なのだろう。

信濃国は昔「科野」とかいた。今の長野県であるがこの国(県)には核になる場所がいくつもある。信州大学は本部が松本にあり長野、上田、伊那の各地域にキャンパスは分散している。さらに諏訪には信濃一宮の諏訪神社がある。中心がどこだかわからない。「信濃の国」の歌でまとめなければならない国、地域なのだろう。

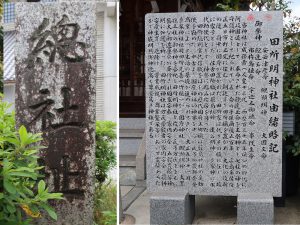

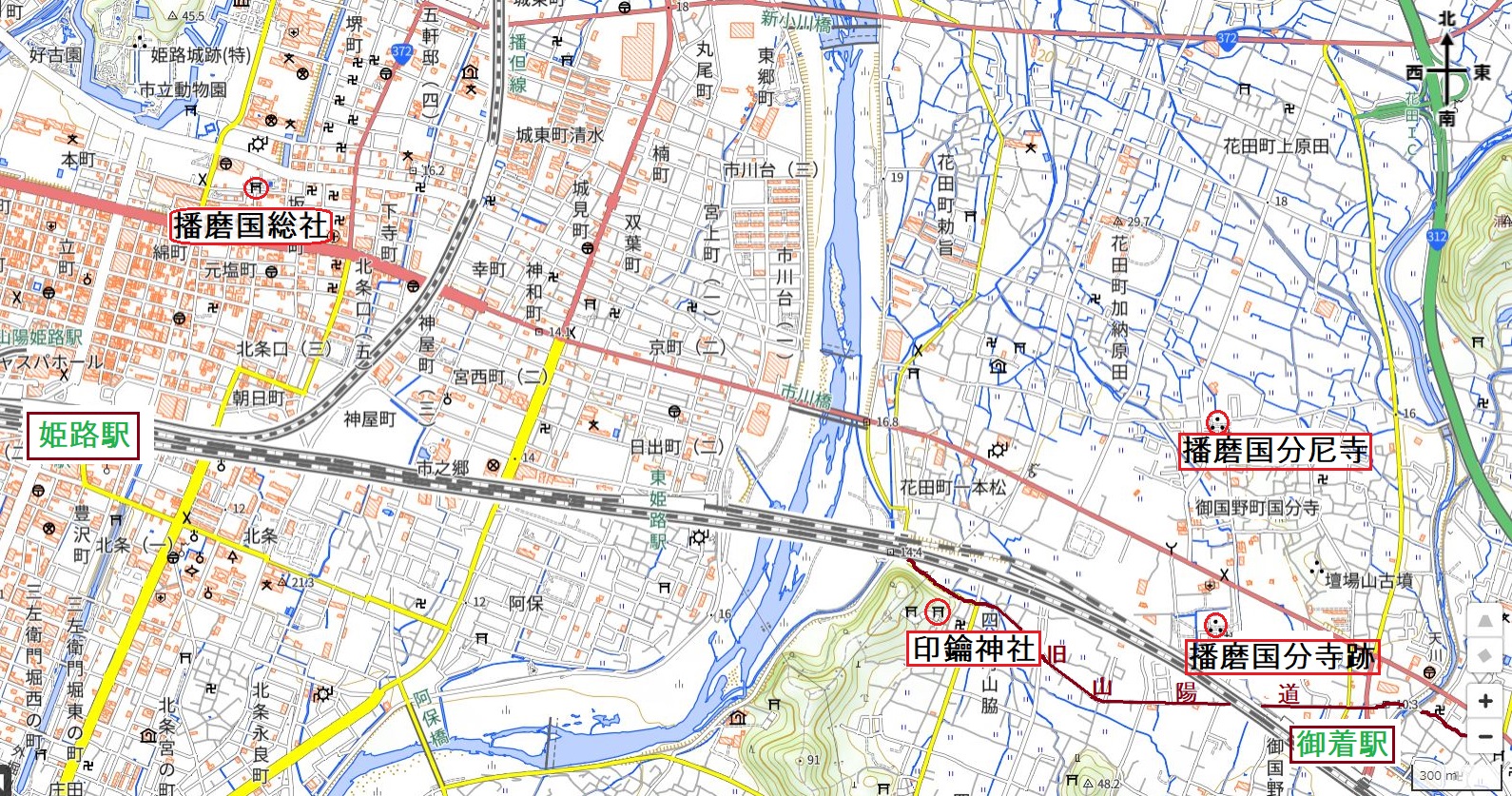

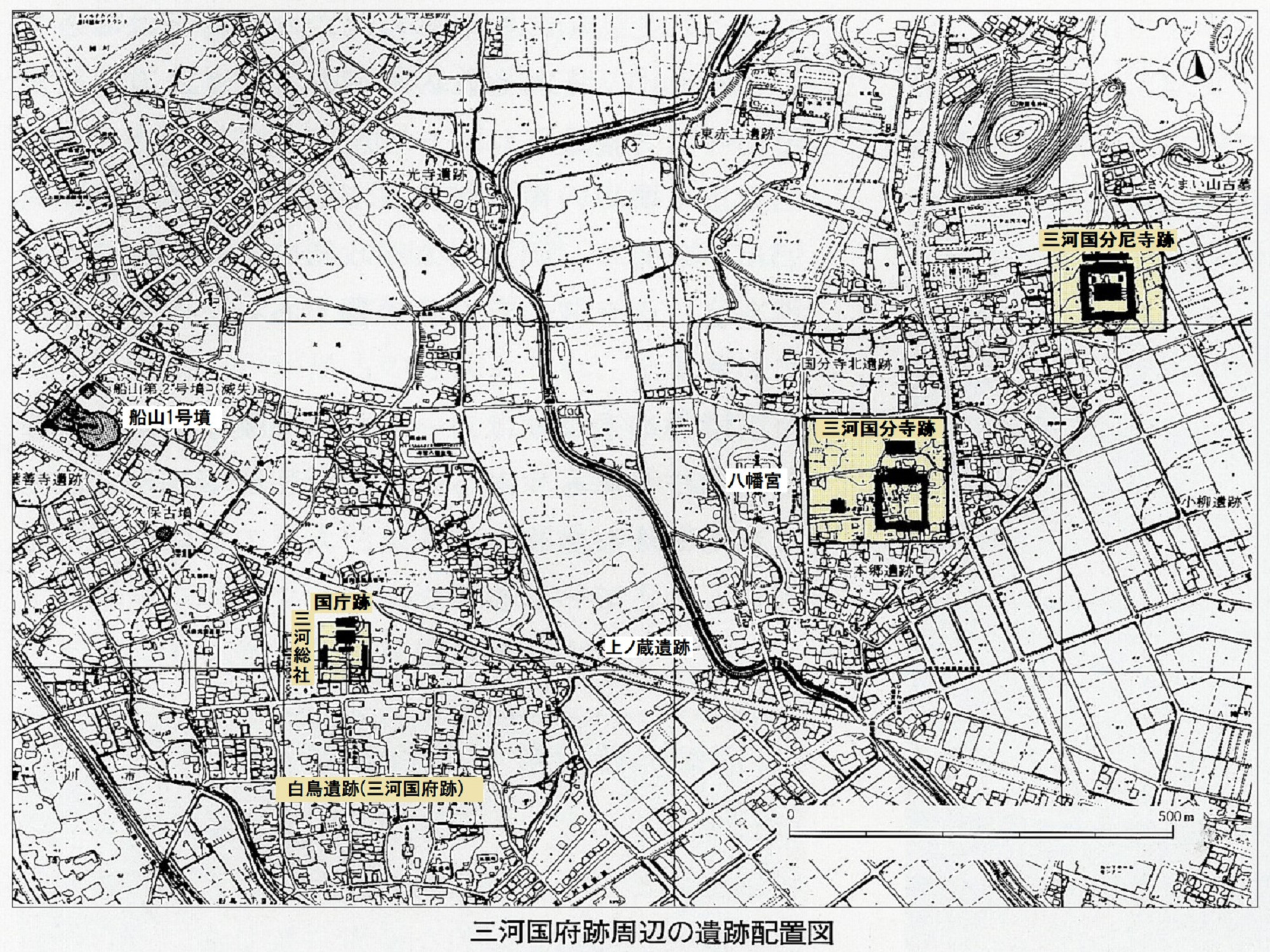

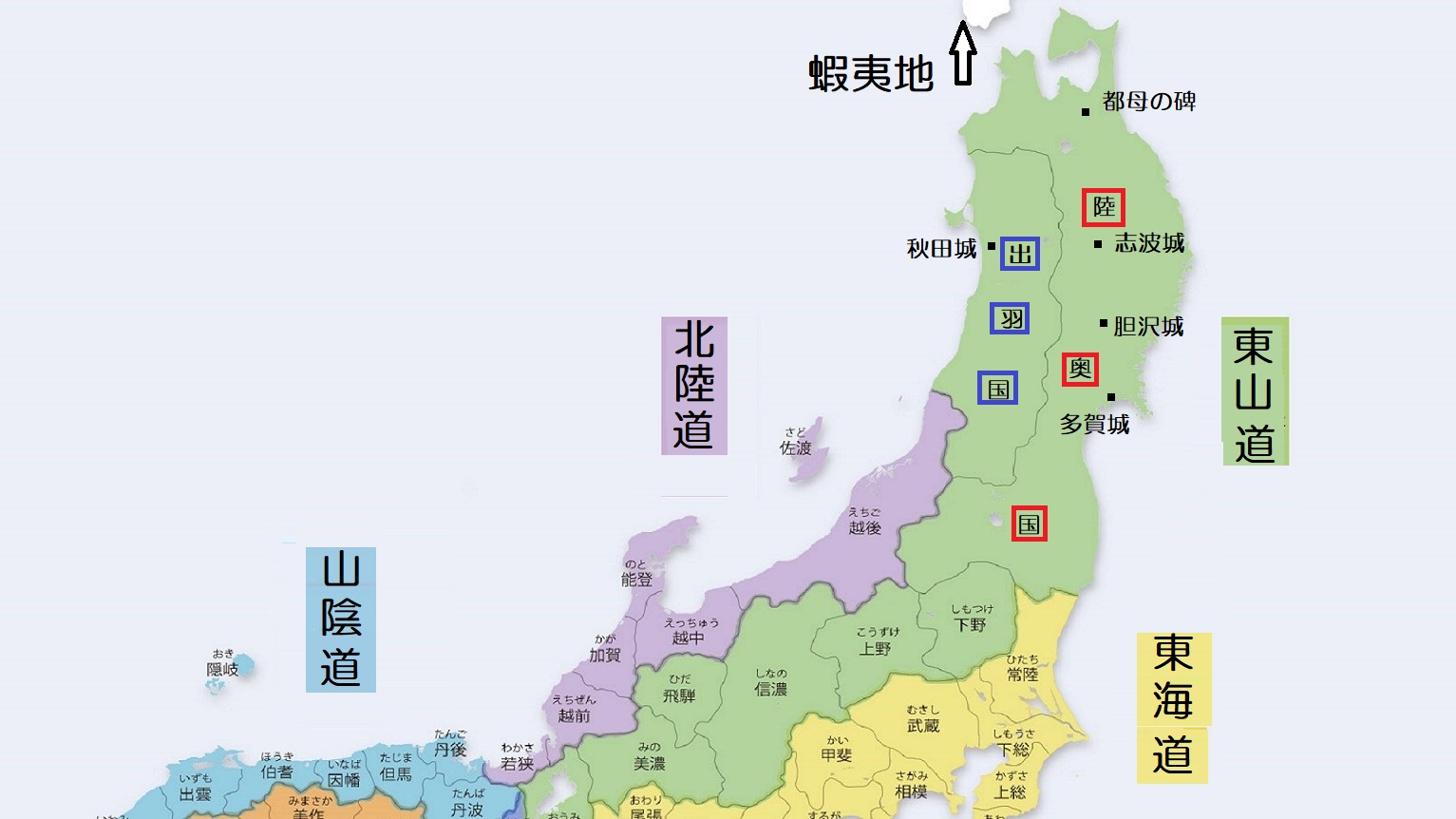

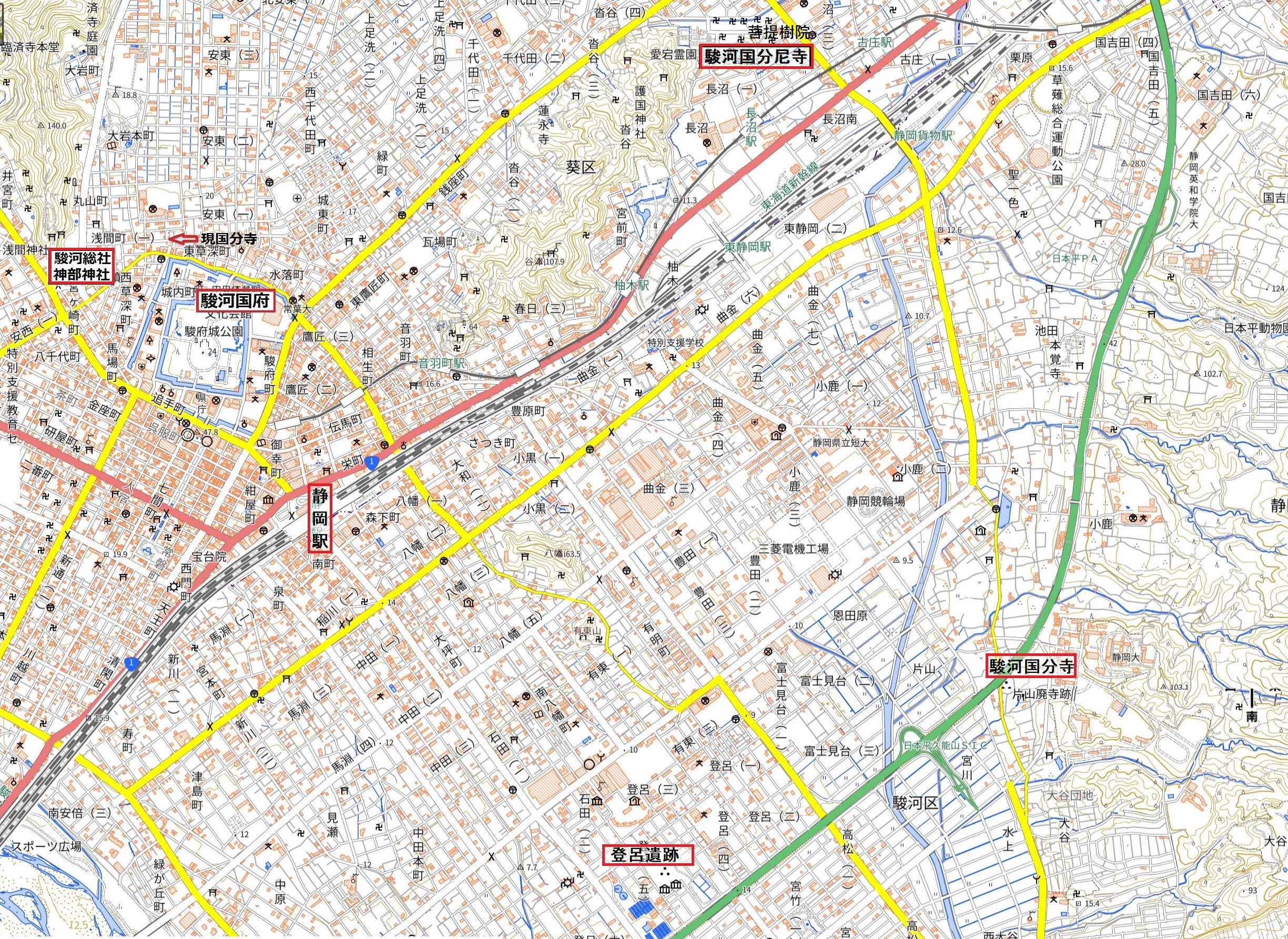

律令国の頃、科野国府は上田にあったらしい。その後松本の惣社(伊和神社)あたりに移った。現在上田には総社の科野大神宮がありその近くに国分寺、国分尼寺跡が発掘調査されている。松本の総社近くには国分寺はないので、私は信濃国府は上田でいいかな、と思っている。しかし賀曽利さんからは「松本ですよ!」と言って写真を送ってくれるだろうと期待して、今回は松本行はやめた。

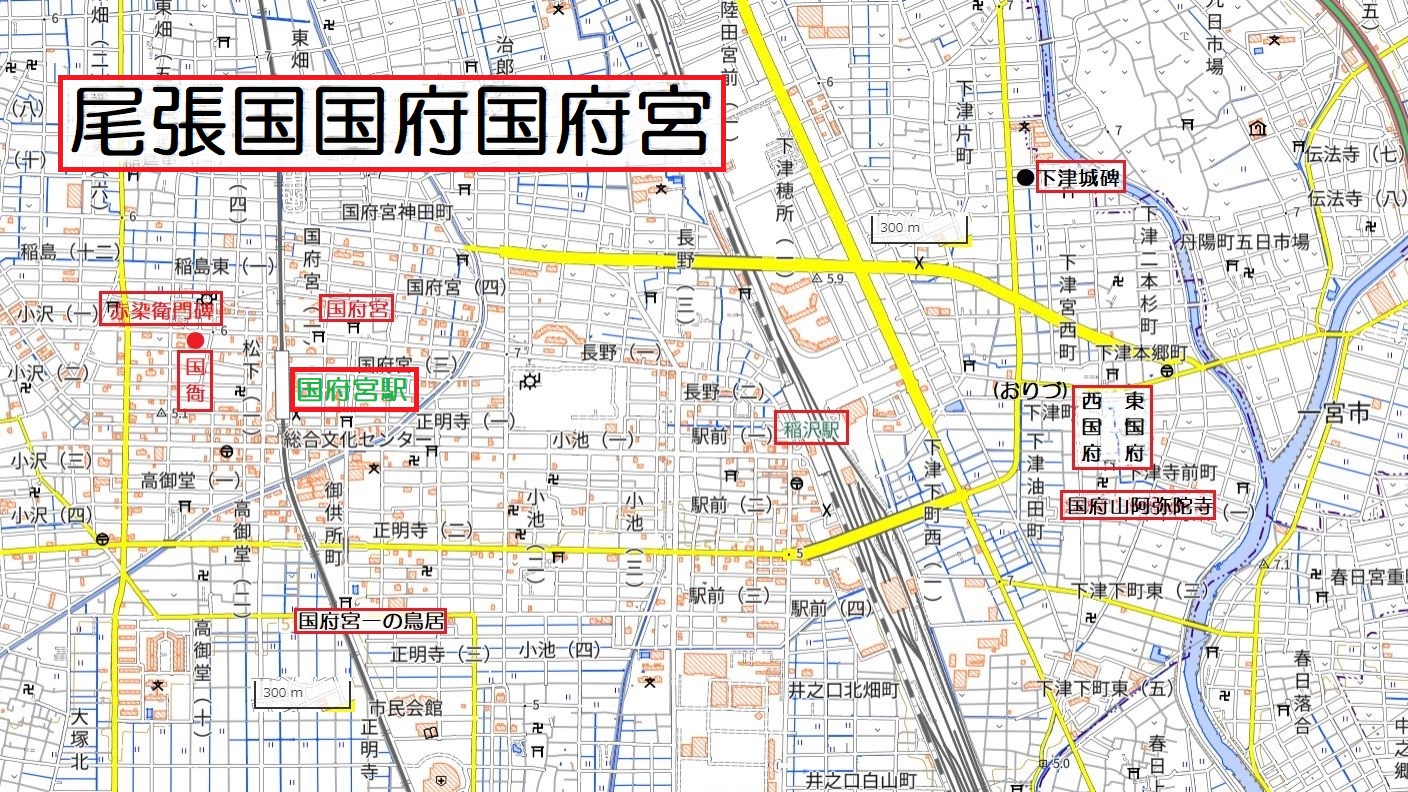

国府 総社

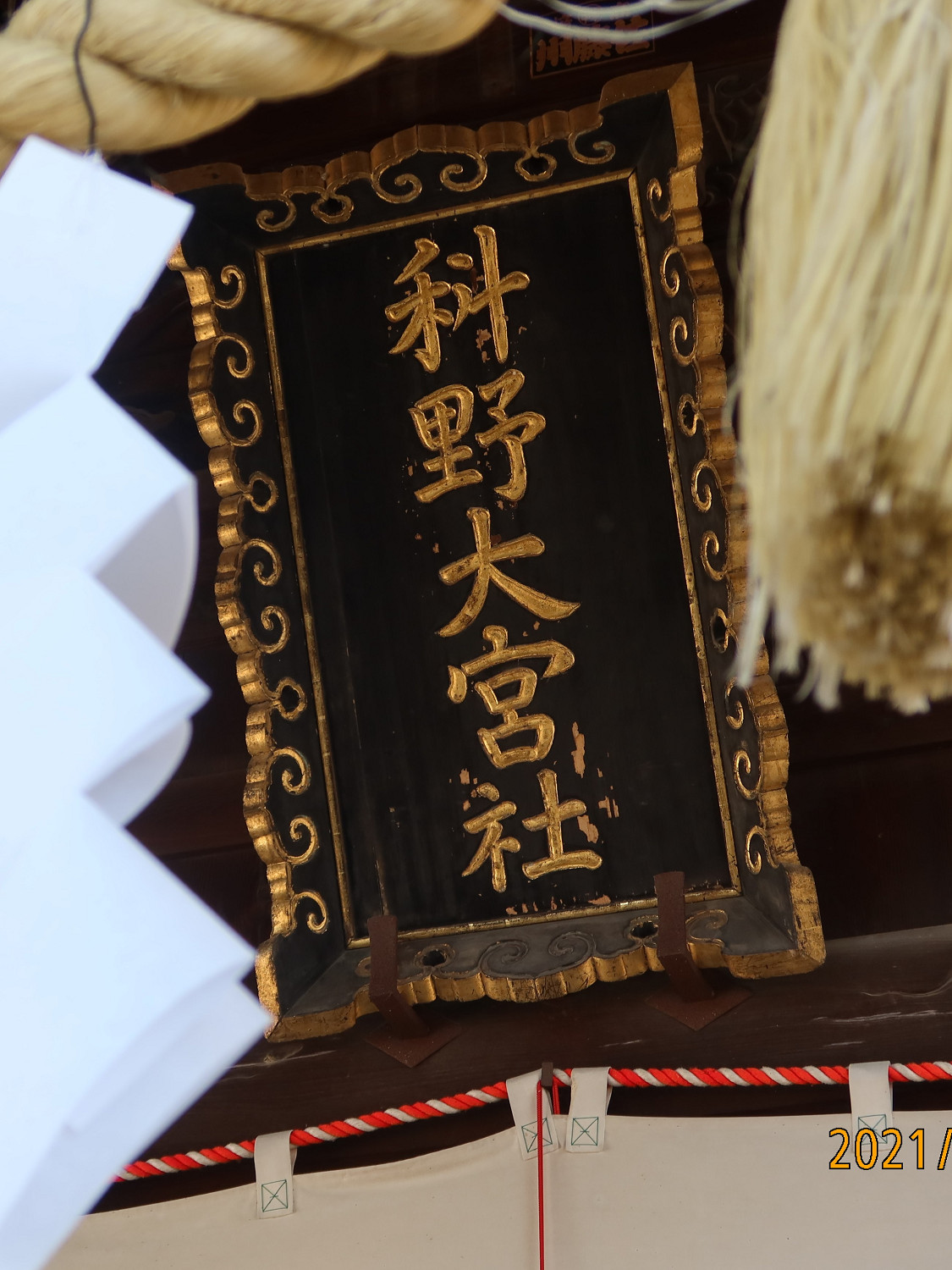

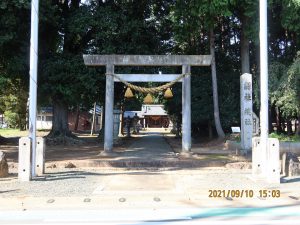

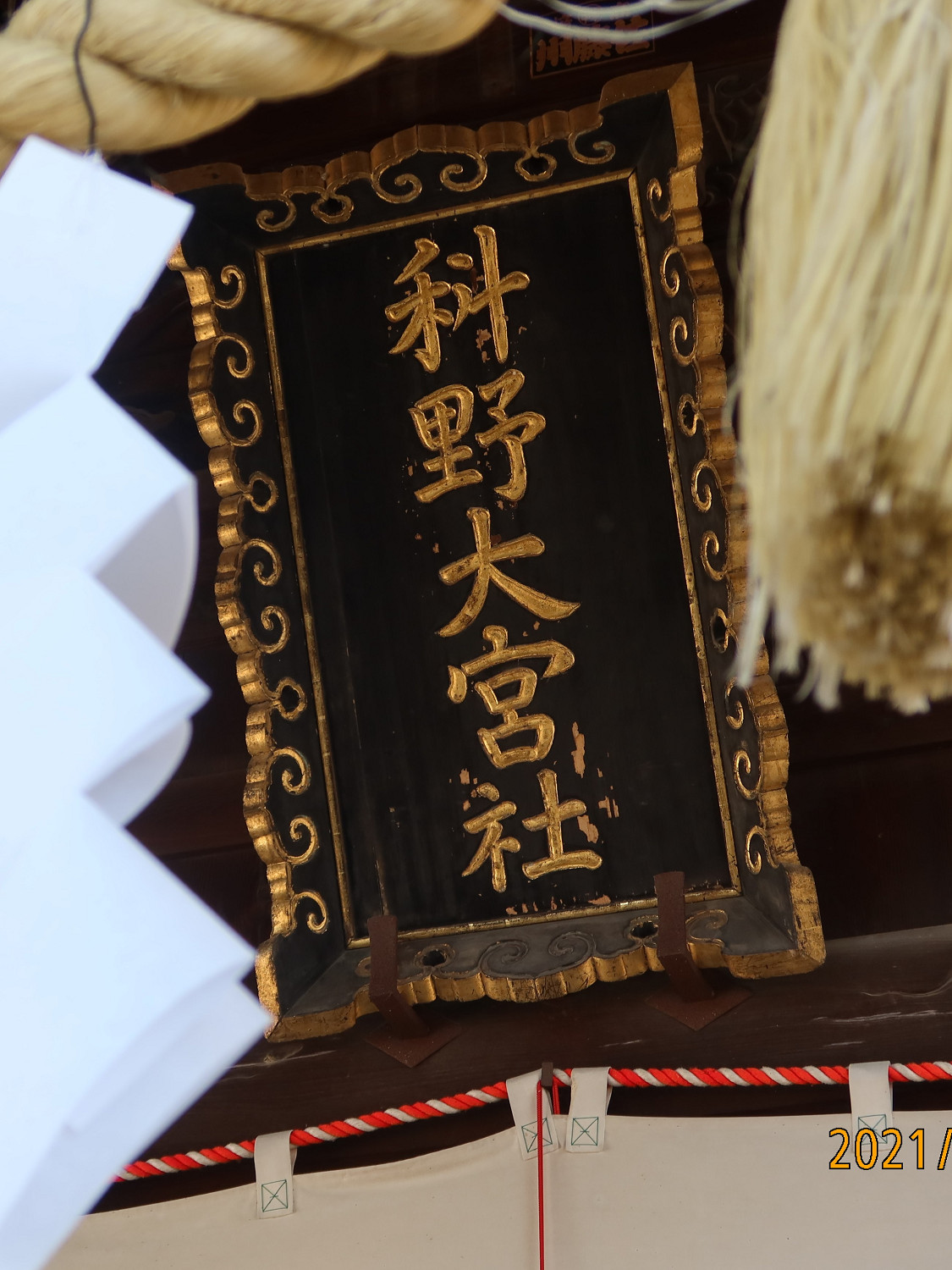

上田駅に近い段丘崖の上の高台に総社・科野(しなの)大神宮がある。2021年7月18日、とても暑い日だったので坂を上るのに大汗をかいた。大宮社であるが境内はそれほど大きなものではない。

国府の発掘がなされていないのでもともとの規模はわからない。日本の神社は鳥居から拝殿まで直っすぐではなく、ちょっと傾いているのが普通だ。鳥居前から写真を撮ると拝殿がちょっと首をかしげておりカワイイ。境内にはシナノの木ではなくケヤキの巨木がある。

松本にある惣社 伊和神社(ダミー写真 賀曽利さんお願い!)

早速賀曽利さんから松本の国府町交差点と総社伊和神社の写真を送ってもらいました。お願いすればどの場所でも写真を送ってくれる! すごい。感謝!ダミー写真と入れ替えました。

松本の国府(こくぶ)、惣社(そうざ)

機会があって松本に行った。賀曽利さんに教わった松本の国府と総社に行ってみた。賀曽利さんが松本駅前の国府町については首をかしげていたが、その通りで昭和になってからつけた名前だと書いてあった。地名だけから国府を推定するのは気をつけなければいけない。

-

-

松本駅前、槍ヶ岳初登、潘隆上人

-

-

「こくぶ」と読む

-

-

昭和の初めに付けた国府町

-

-

松本駅前一等地

惣社

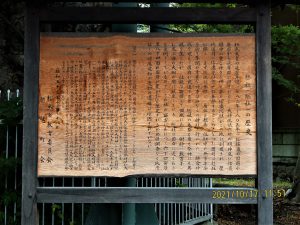

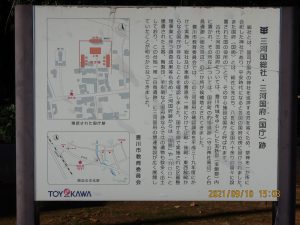

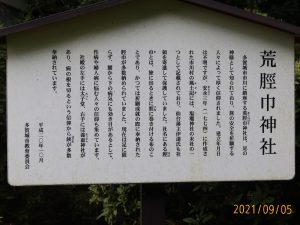

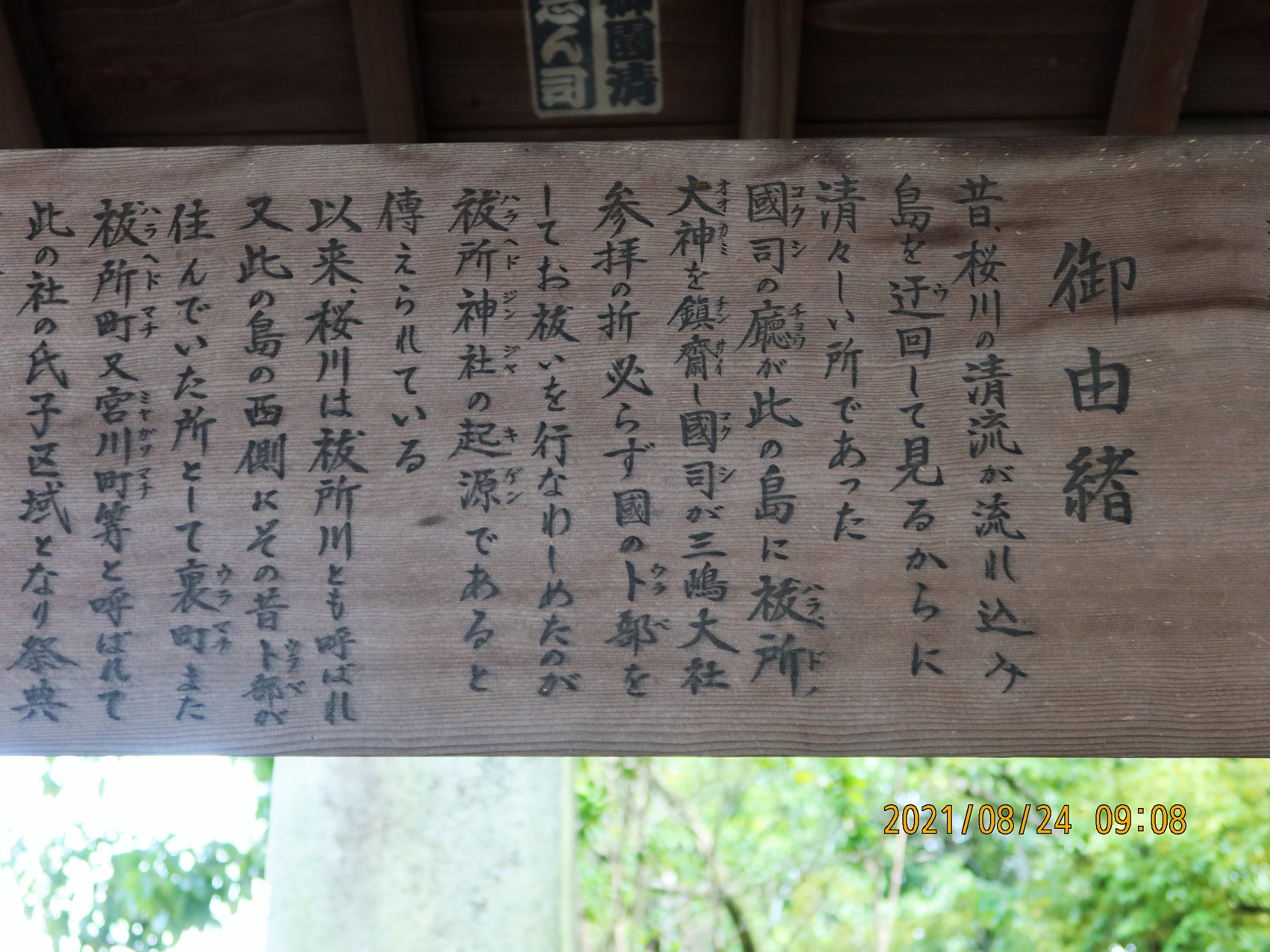

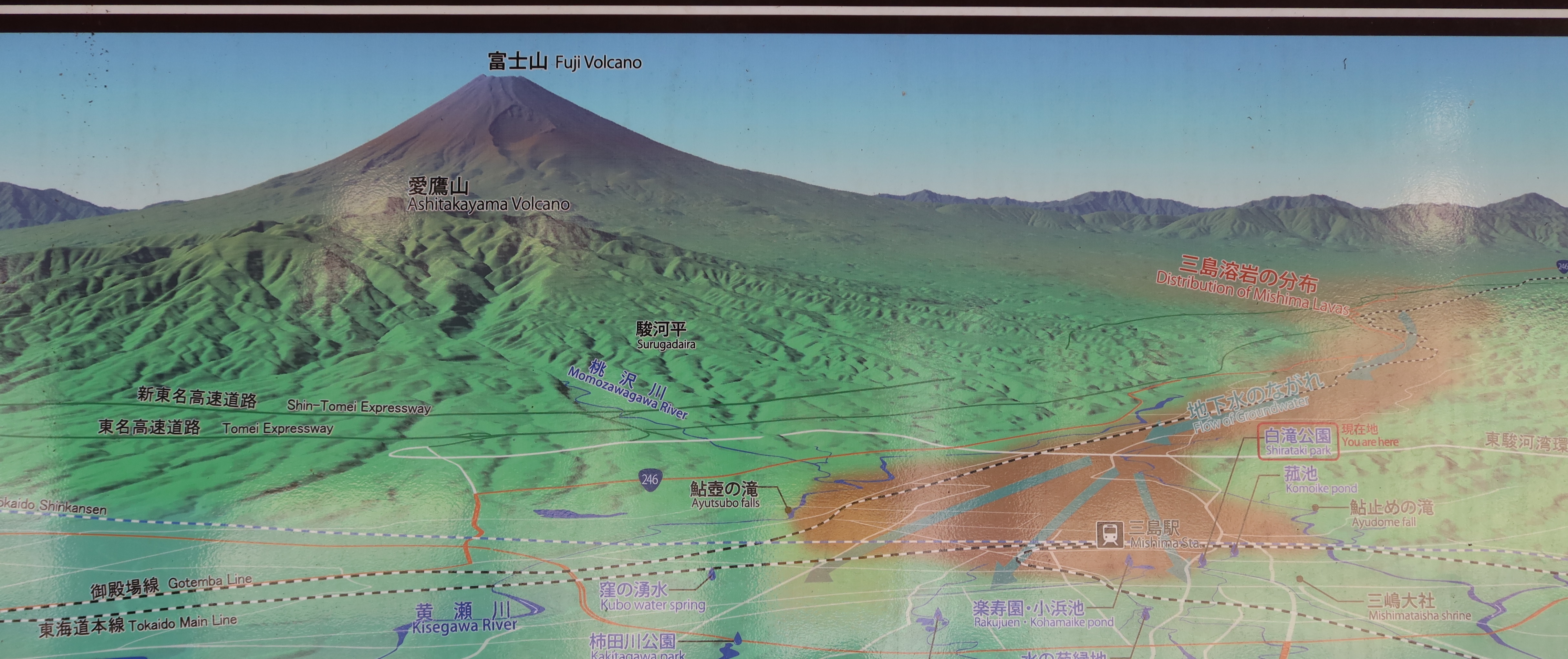

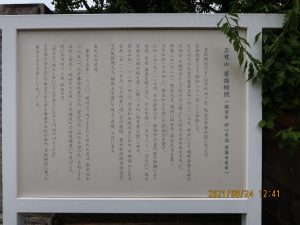

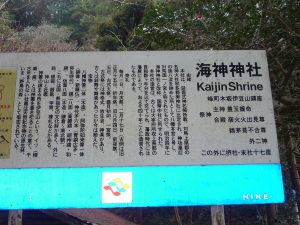

駅から美ヶ原へ行く道の途中に「惣社」という地名がある。「そうざ」と読むそうだ。総社は国府の中にあることが多い。上田から移った第2次信濃国府はこの近くにあったようだが未発掘。確定はされていない。この惣社は伊和神社であるが、その謂れが書いてあった。美作一宮も「伊和神社」だが同じいわれがあるのだろうか?

もとは印鑰(いんやく)神社であった。印は国司の持つ印璽、鑰は蔵のカギだという。その印→伊 になり 鑰を間違えて輪と記して「伊輪神社」となりさらに「伊和神社」となったと説明されているけど、あまり根拠はなさそう。

ということで、信濃国府の追加です。ところで「印鑰」って難しい字だし読みもいろいろあるようです。珍しい名字としても知られている。

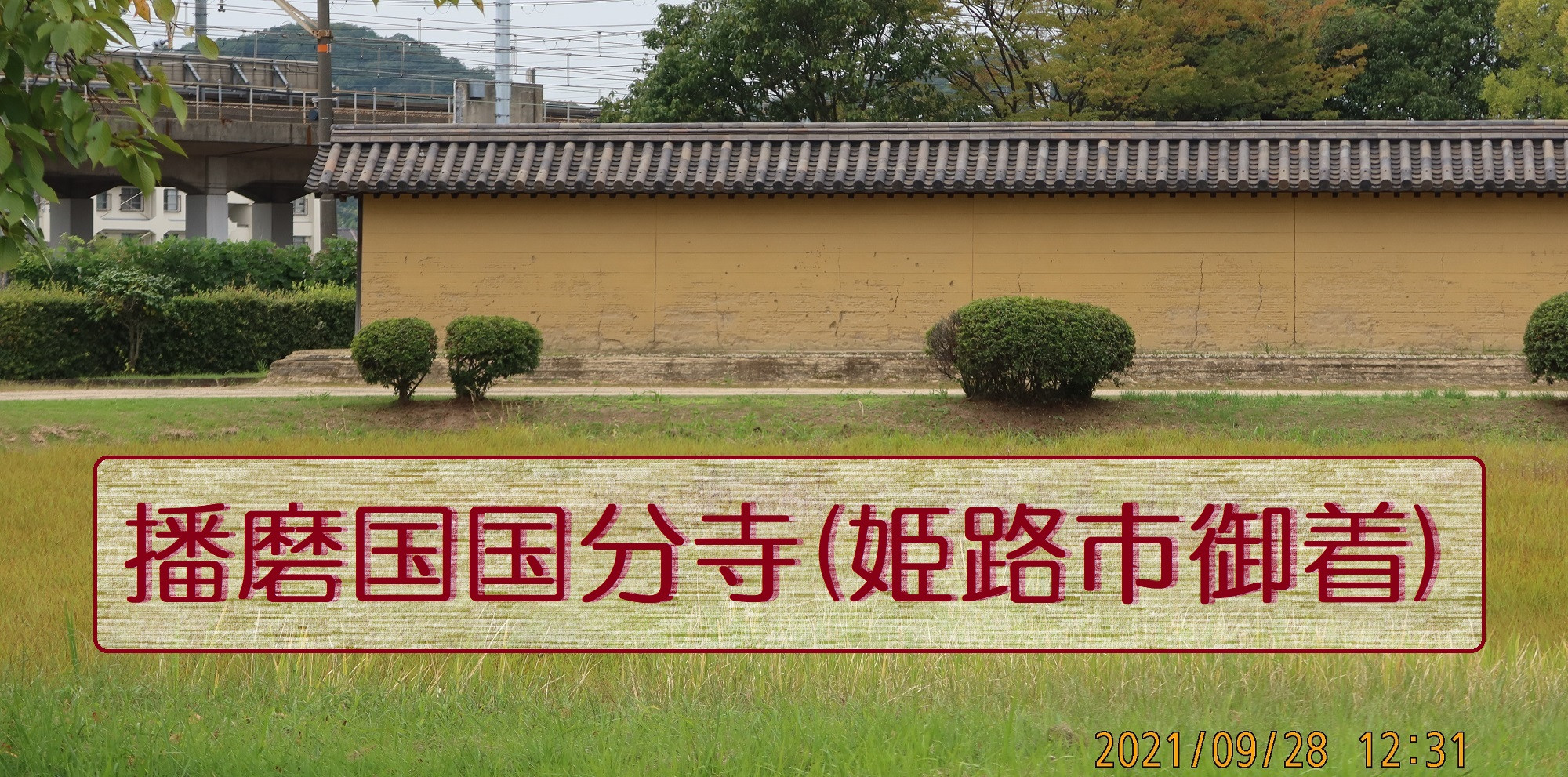

国分寺

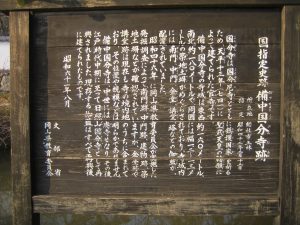

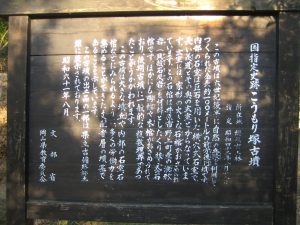

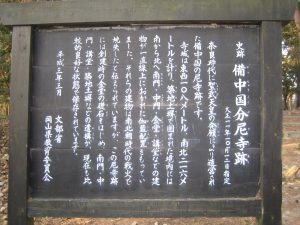

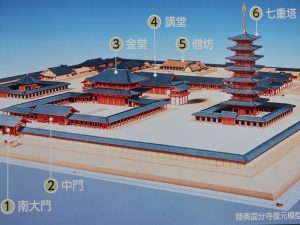

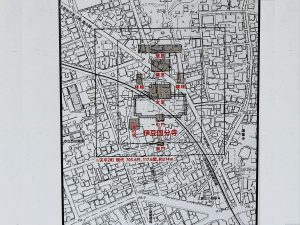

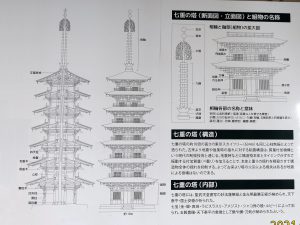

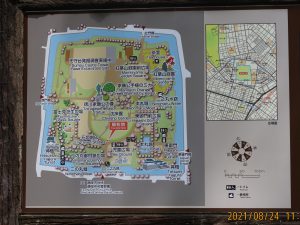

信濃国分寺という駅がある。線路をまたいで旧国分寺跡が発掘調査されている。道路の反対側の高台に現国分寺がある。なかなか由緒ありそうな寺で、三重塔もある。裏手には蓮池があってちょうど開花時期で見物客があふれていた。

信濃国分寺という駅がある。線路をまたいで旧国分寺跡が発掘調査されている。道路の反対側の高台に現国分寺がある。なかなか由緒ありそうな寺で、三重塔もある。裏手には蓮池があってちょうど開花時期で見物客があふれていた。

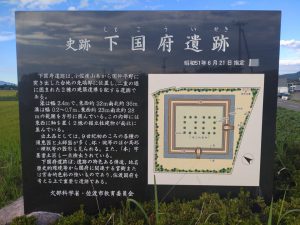

国分寺跡、国分尼寺跡

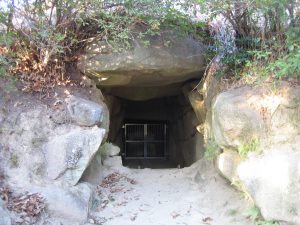

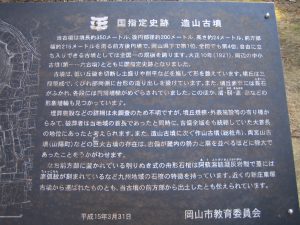

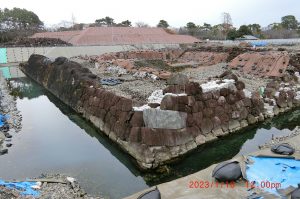

暑いので上田駅から昔の信越線で一駅行った。電車の窓から国分寺遺構が見える。遺構は線路をまたいで広がっている。現在の国分寺側に国分僧寺があり地下道で越えた千曲川側に国分尼寺があった。両方の寺がきちんと発掘されている場所は少ない。ここは偉い。

国分寺跡

国分寺歴史資料館、まだ朝早かったので空いてなかった。

国分尼寺跡

資料館前にバス停があったが日曜日なので本数は少ない。上田駅に向かって北国街道を歩いた。駅までは3キロもあり暑い暑い! まもなくオリンピックが始まる。こんなに暑くて大丈夫なのか。コロナも感染者が増えてきた。こっちも大丈夫なの?上田駅前で唐風の狛犬が出迎えてくれたが、なんで唐風か?ちょっと違和感あり。

-

-

昔信越本線、今しなの鉄道

-

-

和風の狛犬の方が馴染む