因幡国

因幡国

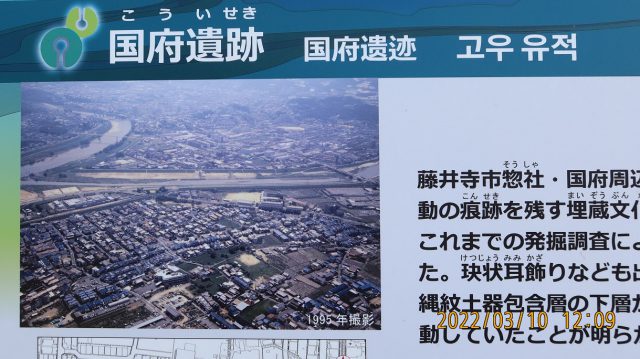

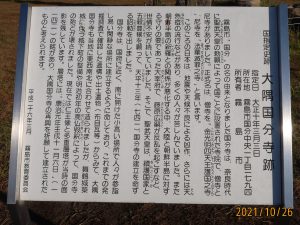

鳥取県は因幡国と伯耆国の2カ国からなっている。スタバもない県など(今はある)と言われたが 昔は重要な国だった。因幡の国府は史跡公園として整備されている。広い田圃、畑が広がる中、今木山の麓に「因幡万葉の里」があり史跡の解説をしてくれる。鳥取駅から5キロ程の距離なので、歩けない距離ではではない。しかし年寄ったので今回は携行できる(重さ6キロ)自転車を担いできた。

因幡国府

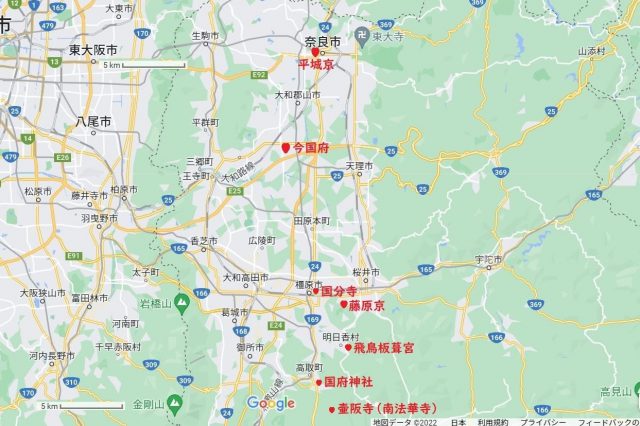

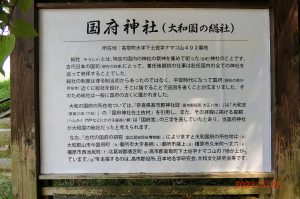

数年前因幡一宮の宇倍神社を訪れた。その時に本殿の脇に「国府神社」があることに気が付いた。先日壺阪山に行ったときに「国府神社」を見つけ、この名前は他にはないなどと書いた。しかし数年前に「国府神社」を見ていたのだ。忘れっぽくなっているなぁ! しかしこの神社の場所に国府があったわけではなく国府地区にある神社なのでその名前になったようで古い神社ではない。

数年前因幡一宮の宇倍神社を訪れた。その時に本殿の脇に「国府神社」があることに気が付いた。先日壺阪山に行ったときに「国府神社」を見つけ、この名前は他にはないなどと書いた。しかし数年前に「国府神社」を見ていたのだ。忘れっぽくなっているなぁ! しかしこの神社の場所に国府があったわけではなく国府地区にある神社なのでその名前になったようで古い神社ではない。

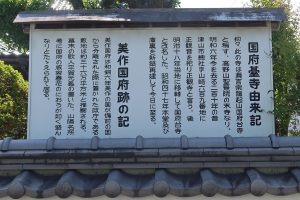

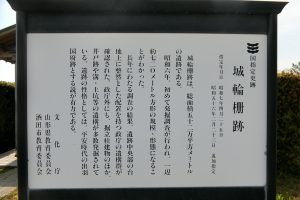

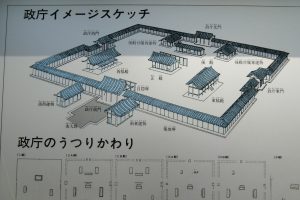

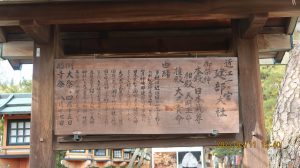

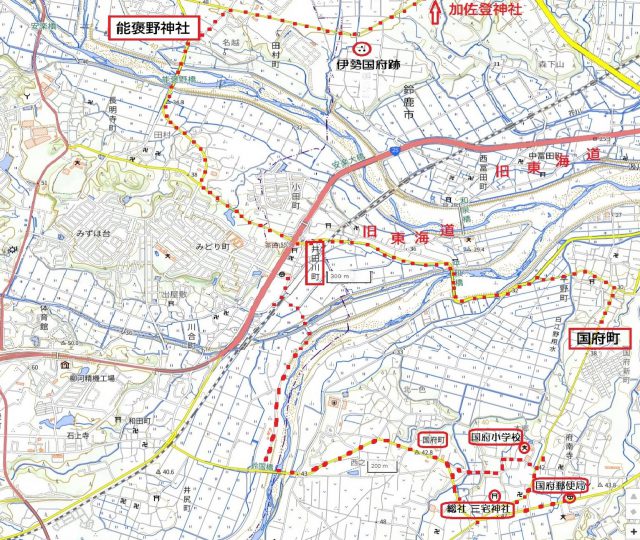

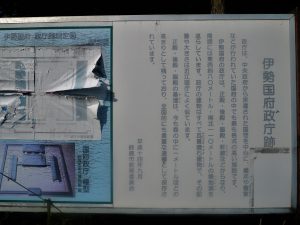

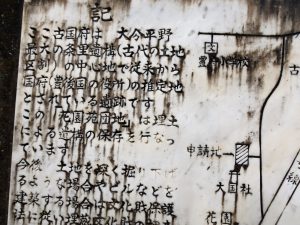

鳥取駅近くの交通案内に「国府(こくふ)」という案内板がある。国府地区に行くルートだ。いま国府地区に「国庁跡」の史跡公園がある。いまつつじの真っ盛りで色とりどりの公園であるが、私のほかには誰もいない。華々しさの中ちょっと寂し感じがする。大伴家持が国司として赴任していたそうだ。「新しき・・・・・」の歌が、そばにある「因幡万葉歴史館」に当時の衣装とともに掲げられていた。

- 大伴家持も国司だったんだ

- お屋敷にはお濠が・・

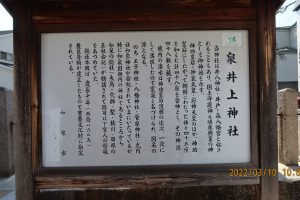

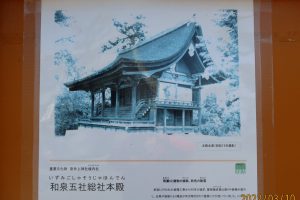

総社

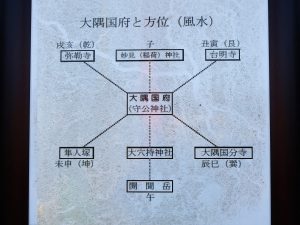

因幡国に総社の記録はない。国府に赴任した国司はまず国内の有力神社に詣でる。しかし一宮は離れていることが多いので国内の神社を集めた総社が設けられた。因幡国は一宮の宇倍神社と国府がごく近いので国司は簡単に参拝することができる。わざわざ総社を設置する必要はなかったのではないかと私は考えている。

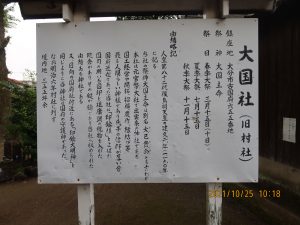

宇倍神社の中には「国府神社」があるが、これは明治時代に作られたもので総社の意味ではない。ということで私的に宇倍神社を勝手に総社としておく。長い石段を登って社殿に登って、総社ということにしいいですか?とお尋ねしたが、もちろん返事はない。神社の総代の石破茂議員に聞かなければならないかな?

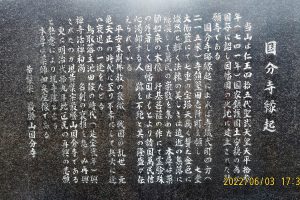

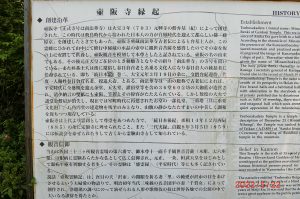

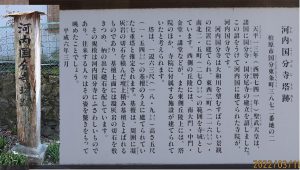

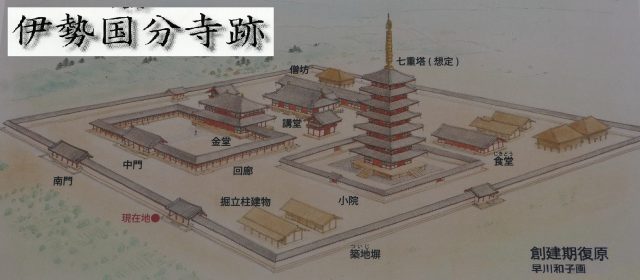

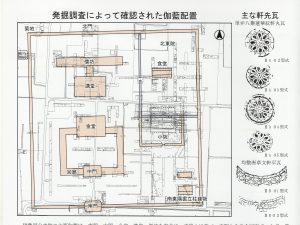

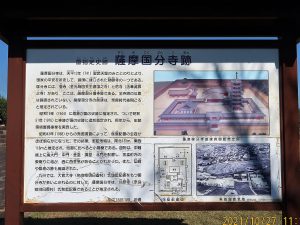

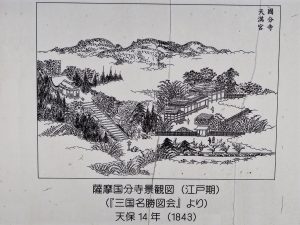

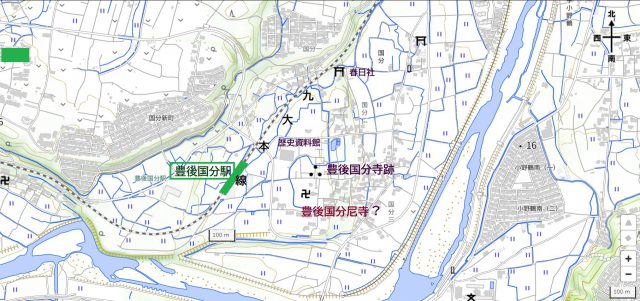

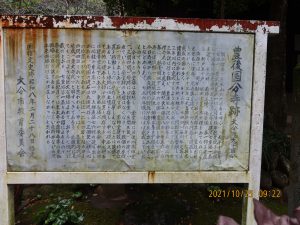

国庁跡から500mほどのところに現国分寺がある。境内には旧国分寺の礎石がたくさん転がされている。遊んでいた子供たちが「なんでこんな大きな石があるの?」聞いてきた。確かに田んぼと畑の広がる土地には大石はない。よく気がついた、いい子たちだ。

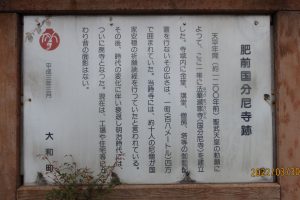

国分尼寺、法華寺

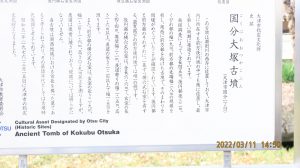

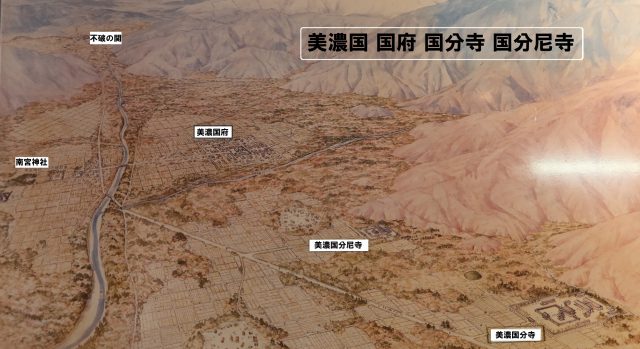

国分寺の西、500mほどの今木山の麓に法花寺という集落がある。私はピンときた。法華寺は奈良の「総国分尼寺」であり、総国分寺の東大寺に匹敵する寺である。法花寺集落に国分尼寺(法華寺)があるはずだと集落に入ってみた。おばあさんい聞くとそこにお寺があるよという。小さなお堂と礎石らしい石が苔むしていた。私的にはここが国分尼寺跡とすることにした。

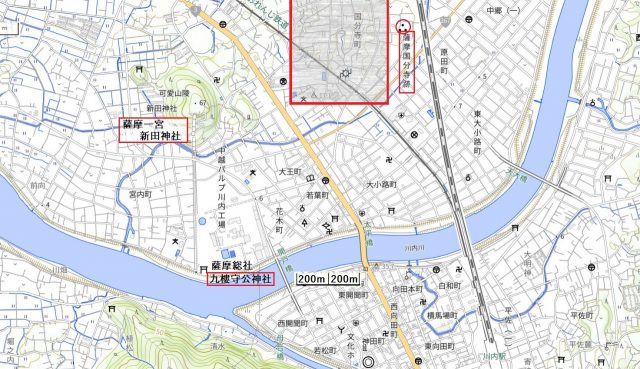

今回は国府、国分寺、国分尼寺、総社らしき神社の四ヶ所を効率よく回ることができた。たいていの国では国府と国分寺はかなり離れており、こんな近場に集まっているのは珍しい。と書いたが、国分尼寺と総社は私の判断であって学術的には根拠もない。しかし国府跡愛好家としてはなかなか楽しい場所であった。

次はすぐ隣の伯耆の国府のある倉吉に向かう。