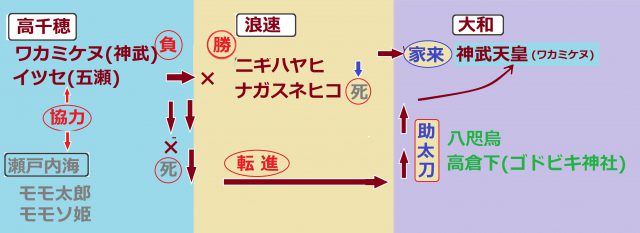

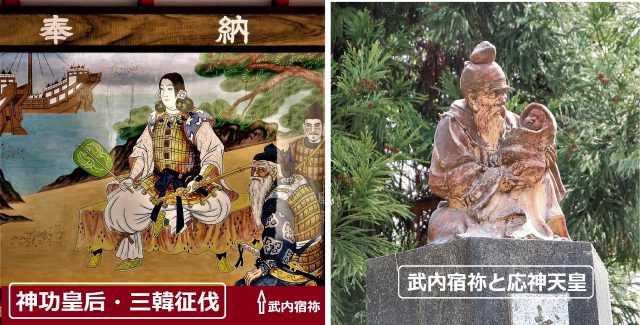

神功皇后は大和の地で女帝としてしばらく政権を司ることになる。日本書紀には神功皇后が女性として初めての天皇になったという記録もあるそうだが、現在の天皇系譜にはいれられていない。しかし日本書紀には他の天皇と同じように多くのページが割かれているから、神功皇后は「ただもの」ではなかったのだろう。

神功皇后は大和の地で女帝としてしばらく政権を司ることになる。日本書紀には神功皇后が女性として初めての天皇になったという記録もあるそうだが、現在の天皇系譜にはいれられていない。しかし日本書紀には他の天皇と同じように多くのページが割かれているから、神功皇后は「ただもの」ではなかったのだろう。

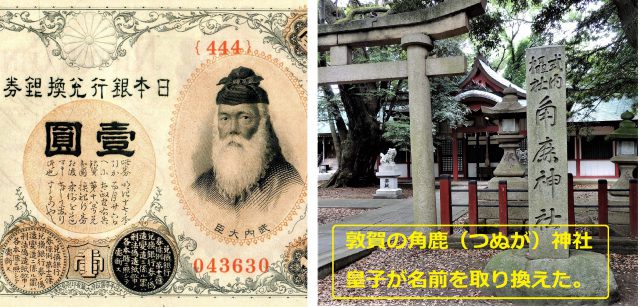

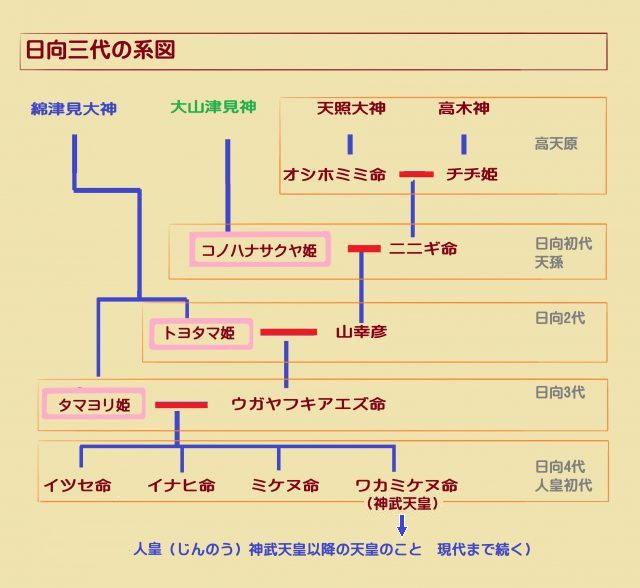

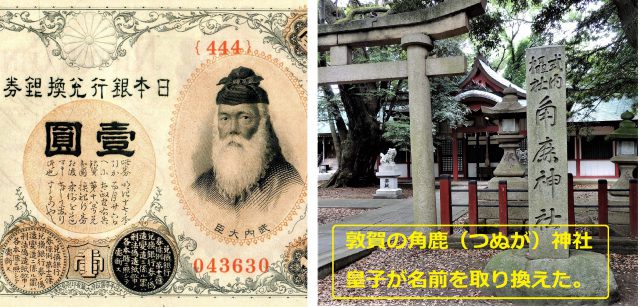

武内宿祢と角鹿(つぬが)に移った皇子は角鹿の神さまから意外な提案をされる。

「わたしの名前と皇子の名前を交換しよう」

提案の翌日、皇子が浜辺に行くと、イルカがたくさん寄りついていた。神さまが食料を沢山下さったといって、御子はよろこんだ。神さまは御食津(みけつ)大神だった。

皇子は名前を取り換えて「ホムタワケ」という名になった。

なぜ名前をとり変えたのか、その意味はよく分からない。

神功皇后の皇子はほんとうに亡くなったので、武内宿祢が敦賀にいた身内の青年を代わりに連れてきたのが真実かもしれない。しかしそれでは万世一系の血脈は途絶えることになる。意味は分からないが、意味のあることだったのだろう。こんな詮索ができることが古代史のおもしろいところ。さまざまな仮説を出して、ああでもないこうでもないと言いあうことができる。

その後、武内宿祢は角鹿から、ホムタワケと名を変えた皇子を連れて大和へ戻ってきた。武内宿祢は出雲系の蘇我氏の祖である。

神功皇后は皇子を迎え入れてお酒を供するときに

「この酒は少彦名(すくなひこな)神の作った酒である」

「この酒は少彦名(すくなひこな)神の作った酒である」

とわざわざ断っている。

少彦名という神さまは三輪山の辺津磐座に祀られている出雲系の神さまである。当然天照大神とは相いれない。

神功皇后は天孫系の天皇の皇后だが、出自はオキナガ氏、さらにその祖は出石の一宮に祀られているアメノヒボコという朝鮮の神さまである。神功皇后は御子のホムタワケにたいして

「あなたは、三輪山系(出雲系)の天皇ですよ」

とくぎを刺した。

神功皇后は、夫が奉じていた天照大神系であることをやめ、出雲系をはっきりと宣言した。これで九州の三輪で、大己貴神(=大国主神)に祈願して新羅遠征をおこなった意味も分かった。

すでに大和の地では、日巫女によって天照大神は桧原神社へと分けて祀られていた。

神功皇后は、自分の御子に対して、

「あなたはもともとの三輪山系(出雲系)なのですよ。忘れないように!」

と念押しをした。これは古事記に書かれているかなり重大事件である。

角鹿(敦賀)から名前を変えて戻っていた御子のホムタワケは母親の神功皇后の言いつけを守ることを誓って第15代の応神天皇になる。万世一系の説をとる人々は嫌がるが、応神天皇で新しい王朝が誕生したことになる。

応神天皇は神の名前がつくとおり八幡神と習合して八幡神社の祭神になる。日本には数多くの神社がある。それぞれに祭神がおられる。伊勢神宮は皇室の祖先神の天照大神が祀られている。日本国には当然伊勢系の神社が多いと思われがちだが、一番多いのは応神天皇を祀る八幡神社である。

歴代天皇で神社の祭神として祀られてきたのは応神天皇だけである。神武天皇が祭神の橿原神宮、明治天皇が祭神の明治神宮があるがこれらは明治以降につくられたもので古い歴史はない。

八幡神がいつの時代からか応神天皇と習合したものだろうか。なぜ他の天皇は祭神にならず、応神天皇だけが他の天皇とは異なって神さまと習合したのだろうか。

不明な点は数々あるだけに、調べてみるのも面白い。現在私は全国の一宮を回って、神社の不思議を探している。讃岐一宮の祭神がモモソ姫であったことにも驚いたが、現地に行くと実に面白いことがわかる。いずれ一宮の秘密についても案内したいと思っている。

これで第5章を終える。

九州勢が大和にきたことを調べていると、ヒミコ、トヨが浮かび上がってきた。本を読んでいるだけではこんな想像はわかないだろう。実際の場所を歩いてみるとすばらしい話が聞ける。伝説や神話というのは地元から生まれるものである。

だいぶ昔のことだが奈良県の高鴨神社の近くの畑で休んでいるおじさんに声をかけると

「この辺は天皇さんの奥さんの出身地だから・・」

という。

「エエーッ 美智子皇后はここが出身だったんだと」

と思ったが、話していくうちに天皇さんは仁徳天皇で、奥さんは磐之姫だということを理解した。

あちこち歩いていると思いもかけないことを知ることができる。

これだから旅はやめられない。

「若いころに旅をいたさねば年老いてからの物語がない!」