ぶらりバークラブの中に東京「峠」楽会ができました。さっそく支部長さんからレポートが届きました。ぶらりバークラブのページにアップしました。ご覧下さい。都区内の峠について、いろいろ語ってください。できましたら、原稿はメールでお願い押します。さらに地図は必ず添付してください。坂付近にたいてい案内地図板があるので、写真にとってください。坂の名前などは編集人が入れますので。

ぶらりバークラブの中に東京「峠」楽会ができました。さっそく支部長さんからレポートが届きました。ぶらりバークラブのページにアップしました。ご覧下さい。都区内の峠について、いろいろ語ってください。できましたら、原稿はメールでお願い押します。さらに地図は必ず添付してください。坂付近にたいてい案内地図板があるので、写真にとってください。坂の名前などは編集人が入れますので。

ぶらりバークラブのページから見てください。

ぶらりバークラブの中に東京「峠」楽会ができました。さっそく支部長さんからレポートが届きました。ぶらりバークラブのページにアップしました。ご覧下さい。都区内の峠について、いろいろ語ってください。できましたら、原稿はメールでお願い押します。さらに地図は必ず添付してください。坂付近にたいてい案内地図板があるので、写真にとってください。坂の名前などは編集人が入れますので。

ぶらりバークラブの中に東京「峠」楽会ができました。さっそく支部長さんからレポートが届きました。ぶらりバークラブのページにアップしました。ご覧下さい。都区内の峠について、いろいろ語ってください。できましたら、原稿はメールでお願い押します。さらに地図は必ず添付してください。坂付近にたいてい案内地図板があるので、写真にとってください。坂の名前などは編集人が入れますので。

ぶらりバークラブのページから見てください。

4月12日(水)に新東京丸で東京湾クルーズをすることになりました。手配はすべてぶらりバークラブの尾方さんがやってくれました。この船を貸切にして東京湾のオリンピック競技場などを回ります。公の船なので、参加料は無料です。主催はぶらりバークラブですが、もともとぶらりバークラブはだれでも参加できますので、友人らを連れて参加ください。参加の方は早めに申し込んでください。

4月12日(水)に新東京丸で東京湾クルーズをすることになりました。手配はすべてぶらりバークラブの尾方さんがやってくれました。この船を貸切にして東京湾のオリンピック競技場などを回ります。公の船なので、参加料は無料です。主催はぶらりバークラブですが、もともとぶらりバークラブはだれでも参加できますので、友人らを連れて参加ください。参加の方は早めに申し込んでください。

詳細は こちら へ。あるいはホームページのブラリバークラブのページから見てください

2月6日、皆さんと昨日分かれ、私だけ四日市に泊まった。夕食を三重県の地学教師をしているARAIさんと食べた。四日市名物というトンテキ、とんでもない大きさの豚肉にキャベツだが、そのたれがまさに名物なのだろう。若い彼にはかなわないので半分ほど食べてもあう。久々に会ったのでいろいろ話が尽きない。うれしいことだ。

朝はゆっくり起きて鈴鹿セブンという山並みを写真に写そうと思っていたが、山のほうだけに雲があって写真はとれない。残念。

最初多度大社に行こうと思っていたが、インターネットを見ているうちに志摩の伊雑宮とヤマト姫が大きく関係していることを知って、そちらの話を聞きに行くことにした。近鉄特急で志摩磯部駅でおり、歩いて向かう。途中に志摩の民俗資料館があったので寄ってみたら2月は長期休業とのこと。

伊雑宮にお参りをして戻ると現役の「御師」(おし)の方が、いろいろお話をしてくださった。ヤマト姫の話を誰かに聞こうと思っていたところだったのでちょうどよかった。御師さんはヤマト姫の墓所に案内してくれた。先日伊勢内宮のそばにヤマト姫の墓所に作っれたという倭姫命神宮に参った。その時にその神社は大正7年に作られたときいた。伊勢神宮は2000年の歴史を持つというのに、その神様を案内したヤマト姫の墓がつい100年前に作られたというんは合点がいかなかった。

御師さんの話では伊雑宮で大正7年にヤマト姫の墓が発見され鏡が出てきた。しかしそんな大発見を伊勢神宮としては認めるわけにはいかない。発見された遺物はすべて持ち去られ、急いでヤマト姫の墓を内宮の地に作ったのだそうだ。ヤマト姫を祀る社がつい近年作られたのはなぜか疑問だったが、御師さんの話で氷解した。ヤマト姫は伊雑宮に天照大神を祀ったあとここで亡くなったそうだ。93歳だったというが、本当かな。全部伊勢神宮に持って行ったというが、実はお墓の底の石は大きくて持ち運べなかったそうだ。そこで御師さんは一計を案じた。竹下内閣が各町に配った一億円をもとに、その石を掘り出し、御田の前に記念碑として建てたそうだ。さっき通ってきたときに立派な石が建てられていると感心したあの記念碑だった。現地に行ってみるとおもしろい話がたくさん聞ける。ありがたいことだ。

北勢線の博物館を見学して、阿下喜の街並みを案内していただいた後、駅前にある唯一の食堂でおそばを食べた。東京と違って丁寧に作ってくれたので、北勢線の電車には間に合わなくなった。駅前に第一日曜日だけ運航している丹生川行きのバスが停まっている。阿下喜の軽便博物館と丹生川の貨物鉄道博物館とを結んでいるんだそうだ。せっかくだから三岐鉄道の三岐線に乗ろうということになった。

貨物鉄道博物館は第一日曜日だけの開館で、それに合わせてボランティアの方が自分のバスを運行してくれている。しかし丁寧おそばはそのバスの時間にも間に合わなかった。しかたなく駅前に停まっている唯一のタクシーにのって貨物鉄道博物館に到着。雨の中、大勢の見物客がいる。かなりマニアックな博物館だがこれもボランティアの熱心さが人を呼んでいる。いいことだなあ。

なんとここの蒸気機関車はもと東武東上線を走っていて、そのあと北池袋の昭和鉄道高校に展示してあったものだ。私は池袋に行く途中に毎日見ていたあの機関車だ。なんという奇遇。うれしくなった。さらに三岐線を走っている黄色い電車、見たことがあると思ったら所沢車両工場の製作で、もと西武線を走っていた車両だった。

一日乗車券を買ったので、終点の西藤原に行ったら、なんとユニークな駅舎。昔小野田セメントの鉱山で働いていたガソリン車、電気機関車、蒸気機関車ならんでいる。そこらの鉄道博物館よりも充実している。熱心な人たちでこの地域の鉄道は保たれているのだろう。何十枚も写真を並べたいが、8枚にしておきます。もっと見たい人は現地に行ってみてください。ただし第一日曜日だけの開館です。

北勢線の終点である阿下喜。私には懐かしい街だ。我が父親はここからさらに山奥に入った相場という集落で生まれ育った。私は住んだことはないが長い間本籍地を置いていたので、員弁郡という名前は懐かしい。今は員弁を読める人がいなくなったのでひらがなで「いなべ」となった。相場の山の中からは員弁の中心であった阿下喜はまぶしい大都市だったが、いまでも穏やかに豊かな街を保っている。

今時、昔栄えた街はたいていさびれているのに、阿下喜では豊かな文化を残している。軽便鉄道を地元の人たちの熱意で残している文化レベルは大変高い。小さな町だが、医者は何軒もあり、大病院も2か所ある。桑名、四日市よりも医療環境はいい。仏壇やも何軒もあった。3月には町中でお雛さんを飾るそうだ。どの家にも立派な雛がある。たいしたもんだ。街角にはいくつも小さな博物館がある。街を大切にしようというボランティアの方々が各地から集まって活動している。うらやましい限りの街だ。

桑名から阿下喜に向かって軽便鉄道がとおっている。昨日乗った四日市あすなろう鉄道と兄弟の軽便鉄道だ。線路幅が762㎜のナローゲージで、現在日本で営業運転しているのはこの2線だけだ。あすなろう鉄道は昨年車両を新しくしたが、こちらは古いままなのでモーター音はうるさく車両は揺れる。しかしなかなか趣があっていい。阿下喜の駅にこの鉄道の博物館がある。ボランティアの方々が雨の中、たくさん集まっていろいろ作業をしている。ミニ列車の運行もしており、子供たちも喜んでいる。この博物館のポリシーが述べられている。引用しておこう。

・・・そして未来へ・・・軽便鉄道は時代の波から取り残された遺物なのでしょうか? 21世紀は持続可能な社会が求められています。なんでも壊して新しく作り替えるのは「もったいない」です。地球環境や私たちの体は悲鳴を上げています。それになんでも壊して、安くて、大きくて、速くて、どこにでもあるものに作り替えてきた今での姿勢は、見直さなければいけない時代になりつつあります。気駅的に生き残った北勢線にはいままでの時代の波を一つ乗り越え、これからの時代を先取りできる大きな可能性が見えてくるのです。・・・・

昨年の10月にも来たが、今回は旅文化研の方々と一緒にやってきた。四日市あすなろう鉄道の追分駅ちかくの郷土館でお話を聞きいた。一応前に聞いていたつもりだったが、専門家に聞くといろいろなことが分かった。そのあと日永まで戻って八王子線の終点西日野駅へいき、郷土館でまたお話を聞いた。

ここ四郷(よご)が四日市の発展のもとだったそうだ。ここには伊藤小右衛門と伊藤伝七という進取の気性に富んだ巨人が生まれた。明治の初め製糸、製茶、酒の産業を興し、四日市の港から海外にも輸出して財を成し、鉄道にも投資して四日市あすなろう鉄道の基礎を作ったそうだ。東洋紡の発祥地はここ四郷(よご)なのだという。伊藤家は現在は神楽酒造の酒蔵だ。お話を聞いた後で酒蔵に招いていただき、お酒をごちそうになった。

ここ数年、東京でも星空が綺麗に見える。先日テレビで富士山が見える日数が増えているとの調査報告があると報じていた。吉祥寺の成蹊高校では50年以上富士山が見える日数を観測している。2014年には138日見えたそうだ。1960年代は22日という年もあったそうだ。私も40年ほど前に清瀬高校屋上から富士山観測をしたことがある。私はすぐに怠けたが、TAIRAHUNEくんが熱心に観測してくれた。もっときちんとやっておくべきだったといま反省するが、反省は何の役にも立たない。

星空や富士山がよく見えるのは空気がきれいになったからだが、それ以上に空気中の水蒸気が少なくなった(湿度が低くなった)ということが大きな原因らしい。水蒸気が少なくなると土の中の水分も減るので森林が枯れてくる。インフルエンザのウィルスは繁殖しやすいそうだ。人間の肌や喉が乾燥するとウィルス感染もしやすくなるそうだ。空気がきれいになることはいいことなのだが、乾燥化しすぎると動物や植物に悪影響を与える。なかなかうまくいかないものだ。下の写真は月の動き、30日前にもアップしたが、今回は火星、金星も接近しているので、おもしろい写真になった。

我が峠楽会メンバーから都の中央図書館で「東京凸凹地形」ー地形から見た東京の今昔ー展示をやってるから見に行って!とのメールをもらいました。さすがみなさん地形に関心を持っていますね。先日行った荒木町の「ムチの池」の写真もありました。小さいけどなかなか面白い企画でした。何よりもたくさんの資料があって見ごたえがありましたが、写真禁止なので、メモするのに時間がかかりました。

タモリの坂道本もありましたが、さすがに「峠」はありませんでした。しめしめ、これは我らが最先端ですね。これからも新しい峠探しに歩き回りましょう。

中央図書館は有栖川公園にあるが、私は恵比寿から歩いて行った。途中でいくつか峠候補を探した。広尾駅そばの天現寺に桜が満開だった。こんな早い桜は河津桜かな??

夕方から宮本常一先生の水仙忌(37回忌)が、西国分寺の東福寺で行われた。37年前の葬儀の日は寒い日だった。北海道で牧場をやっているT君たちが提灯を持って交差点で道案内をしていたことを思い出す。彼らも今年はもう定年になる年だ。今年は異常なくらい暖かい。世の中も異常なくらい変化していることを感じる2017年かな。

先生がなくなったのは73歳、集まったかなりの人が先生の年齢を超えた。私もそろそろかな。お目にかかったころには年配の感じがしていたが、まだ今の私よりもずいぶん若かったのだ。逆に言えば、私もずいぶん年配の人と思われているのだろうな。

島根県に住む曹洞宗の僧侶であるYAMASAKIさんが毎年上京しお経をあげ、ありがたいお説教をしてくださる。今回は人間はどうボケていくのか、体験を通して話してくださった。納得すること多々あり。

水仙忌の前に、西国分寺に住むSHIMOJJIMAさんの快気祝いに呼ばれたので、そちらにも伺った。昨年暮れに胃や腸からの出血で倒れ、救急車で運ばれ入院した。もうほとんど黄泉津比良坂を下りきる寸前で奇跡的に回復したそうだ。マロワリ何とかという聞いたことがないような病気だったと、入院書類を見せながら説明してくれた。後の仲間もみなかなり重大な病気や手術を受けた人ばかり。2016年はみなにとって結構大変な年だった。今年は回復の年と祈念しながら分かれて、水仙忌に向かった。

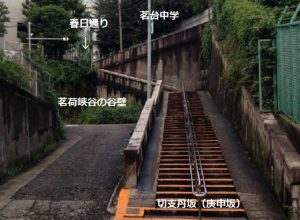

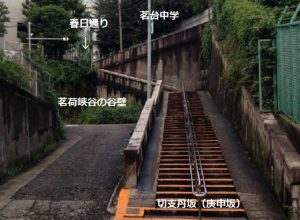

2月のぶらりバークラブは、東京峠楽会に変わることになった。その第一回の散歩コースはちょっと印象に残るような峠道にしなければいけないなと考えていた。東京地形図を見ると渋谷のあたりは細長い台地に小さな谷が切り込んでいる場所が多くあった。その中で一番典型的なのが、上の地図で矢印をしたトンネルの場所だった。両方から谷が入り混んでいる。前にも歩いたことがあるが、トンネルの上は昔の三田上水が通っていた。三田上水は目黒区の三田の高台を通る上水で、玉川上水から別れたものだった。とりあえず地図を作ってみた。

本日午前中にはZENさんの報告会を聞いてきた。先日ペルー大使館で行われた「マルチンチャンビ」の写真展を企画した人だ。この写真展が高く評価され、各地でお話をすろことになったようだ。本日はペルー大使館のすぐそばの会場で、お昼をいただきながらのお話だったが、ZENさん独壇場。他の報告者を寄せ付けない圧倒的知識を披露していた。会場にはZENってだれ?という人もいたが、我が知り合いの人だということで、KAWADAさんNAGAOKA夫妻と気分良くお昼を食べることができた。昔から虎の威を借りて威張るのが得意だったが、また威張ることができそうだ。

今が見頃というので、お昼を食べてから出かけた。我が家から葛西臨海公園駅までは、有楽町線の終点、新木場で京葉線に乗り換えてひとつめ。駅前からすぐに公園は広がっている。大観覧車の下あたりに水仙畑があった。もうちょっとさかりは過ぎた感じ。明後日1月30日は宮本常一先生の命日で「水仙忌」 1年ぶりに昔の仲間が集まる会になった。みなさんに会えるのが楽しみになったが、だんだん欠けていくのが寂しいことだ。

帰りはバスに乗ってみた。堀船行き。途中江戸川陸上競技場が見えた。いつも60最超のサッカーをやっていた場所だ。反対側から見たことがなかったが、立派な親水公園が作られている。江戸川と荒川を結ぶ運河だったようだ。ぶらりバークラブの時にも行っていない。こんど歩いてみなけりゃ。

水仙だけでなく、河津桜、梅、蝋梅 などいろんな花が咲いている。遠くにディズニーランドが見える。遥か彼方には海ボタルも見えた。

天気予報は27日の午後から荒れ模様ということだった。山形県の海側の酒田などではもう強風注意報、警報がでてきたので、今日は一日温泉かなと思っていたら、急に青空が出てきた。昼間ではなんとか青空は持ちそうなので、急いでゴンドラに乗って頂上へ。すばらしい樹氷原を見ることができた。頂上付近はもうモンスターになっているが、下はもう一息。2月が一番見所だという。ライトアップもあすからだそうだが、私たちには十分すぎるほどの風景だった。満足して温泉街のレストランで食事をして、もう一回行こうかと外に出たら、風の音がすごくなった。気象庁の予報どおり、荒れ模様になってきた。急いでホテルに戻って、帰り支度。温泉から出てくると、雪まみれの人が戻ってきた。上のゴンドラは強風で停まったので、帰りは大変だったとのこと。早めに切り上げて良かった。早めに山形駅に向かい、駅前でご苦労さん会。東京には11時前についた。

天気予報は27日の午後から荒れ模様ということだった。山形県の海側の酒田などではもう強風注意報、警報がでてきたので、今日は一日温泉かなと思っていたら、急に青空が出てきた。昼間ではなんとか青空は持ちそうなので、急いでゴンドラに乗って頂上へ。すばらしい樹氷原を見ることができた。頂上付近はもうモンスターになっているが、下はもう一息。2月が一番見所だという。ライトアップもあすからだそうだが、私たちには十分すぎるほどの風景だった。満足して温泉街のレストランで食事をして、もう一回行こうかと外に出たら、風の音がすごくなった。気象庁の予報どおり、荒れ模様になってきた。急いでホテルに戻って、帰り支度。温泉から出てくると、雪まみれの人が戻ってきた。上のゴンドラは強風で停まったので、帰りは大変だったとのこと。早めに切り上げて良かった。早めに山形駅に向かい、駅前でご苦労さん会。東京には11時前についた。