「古事記」は天武天皇の命によって稗田阿礼が伝承していた歴史や神話を太安万侶が文字起こしをしたと学校で習った記憶がよみがえった。

「古事記」は天武天皇の命によって稗田阿礼が伝承していた歴史や神話を太安万侶が文字起こしをしたと学校で習った記憶がよみがえった。

初代神武天皇の即位は紀元前660年とされている。古事記の完成は8世紀前半である。とすれば古事記は二千数百年前の歴史を書いたものである。いくら記憶力のすごい稗田阿礼でもこんな昔の伝承を覚えているはずはない。天武天皇の時代の価値観に合わせて伝承を作り出したと考える方が自然である。私は、古事記は天武持統天皇の意向を受けて作られた過去の歴史であると考えている。

44代までの天皇の名前は奈良時代に天武天皇の一族である淡海三船という人物がまとめて付けた。それまでは「大王」(おおきみ)などと呼ばれていたようだ。その中で「天」がつく「おくり名」を付けられたのは天智天皇と天武天皇のお二方だけである。天武天皇の妻の持統天皇の和風の「おくり名」はなんと「高天原廣野姫天皇」である。天皇の歴史の中でこの三人の天皇に「天」が集中しているのである。「高天原」「天照大神」など「天」がつく物語はこの三人の天皇の時代に創作されたか、あるいは都合よく編集したのではないかと思うようになった。

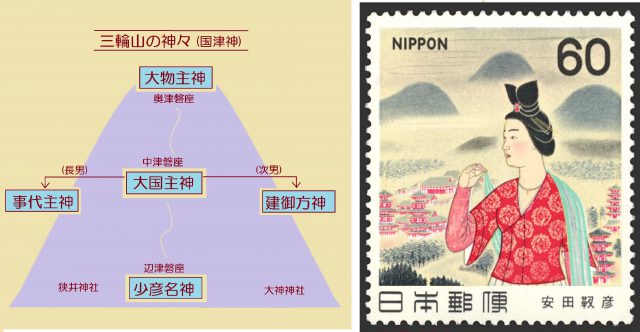

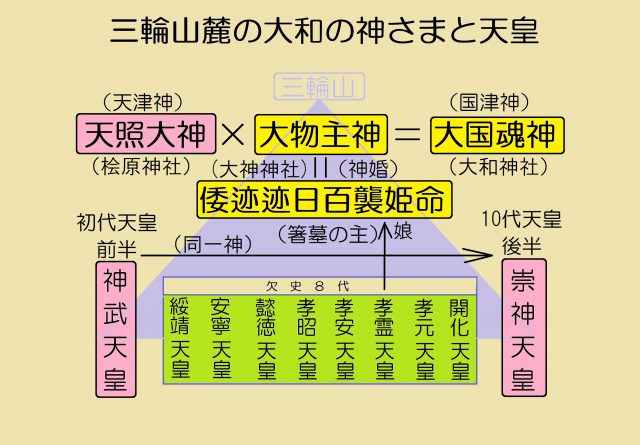

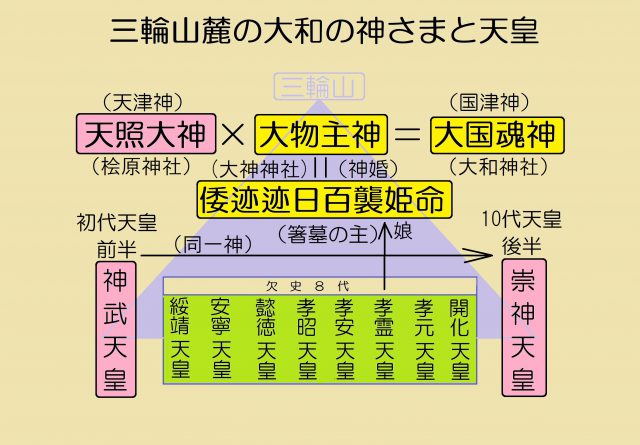

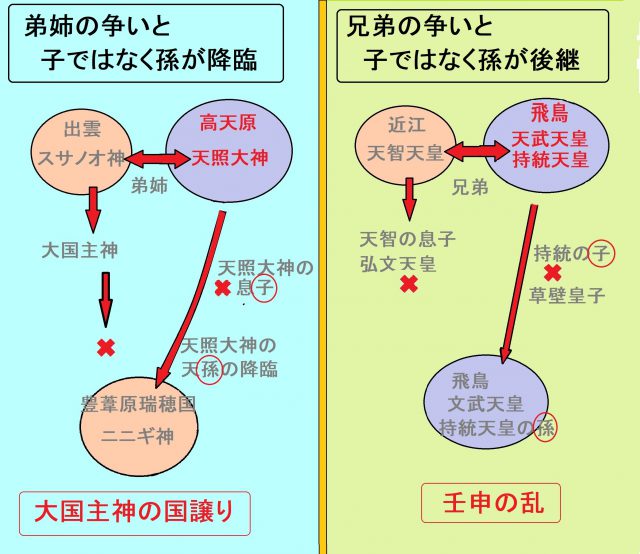

天武、持統天皇は天智天皇の子である弘文天皇を倒して新政権を作った(壬申の乱)。これはクーデターなので、新政権は何とか正当性を主張しなければならない。そこで考え出したのが天照大神の国譲りの話である。天照大神は大国主神の国を譲るように主張する。大国主神の義理の父はスサノオ神で天照大神の兄弟だ。もとは弟の国なので自分に返すことは当然だというのが天照大神の主張である。

天智天皇は持統天皇の父で、天武天皇は天智天皇の弟である。天智天皇の国を自分たちが受け継ぐことは、過去に天照大神がやったことと同じで正当性があるという主張がなされ、以降新政権の正統性が担保されたのである。

国譲りでの話では、天照大神の主張は理不尽のように私には見えた。しかしその理不尽を正当化するために巧妙に作られた物語が「国譲り」だったのだ。歴史上は天智天王と天武天皇は兄弟とされているが、これもクーデターをカモフラージュするために作られたものではないか。兄弟説はどうもあやしいと私は考えている。

さらにもっと露骨なのは、持統天皇が「孫」を後継者にしたことの正当性だ。

天武天皇には有能な子が6人いた。持統天皇の子もその一人で草壁皇子という。持統は息子を後継者にしたかったので有能な大津皇子などを亡き者にした。しかし草壁は体が弱く即位前に亡くなってしまった。当然ほかの皇子が即位するはずだったが、持統は自分が天皇になり、草壁の子すなわち孫が成長するまで待つ選択をした。この選択には正当性はないが、先例として天照大神は自分の後継者を地上に降ろすにあたって、息子ではなく天孫を降臨させた。持統はまさに孫を後継者にした。「なんで孫を?」とい疑問があったが、この話を比較すればなるほど納得ができる。

天武、持統のご夫婦天皇は古事記のなかに巧妙に先例を作り出し、自分たちの政権に正当性があるように見せたのである。

原文を読んでもいないのに、古事記に対していじわるな解釈をしてしまった。昔なら

「高天原に疑問をもつなど不敬である」

と言われたかもしれない。

私は、何事にも疑問をもち、新しい仮説を立てて楽しむという人生を送ってきた。もう残り少ない時間だが、もう少しそんな人生を楽しもうと思っている。

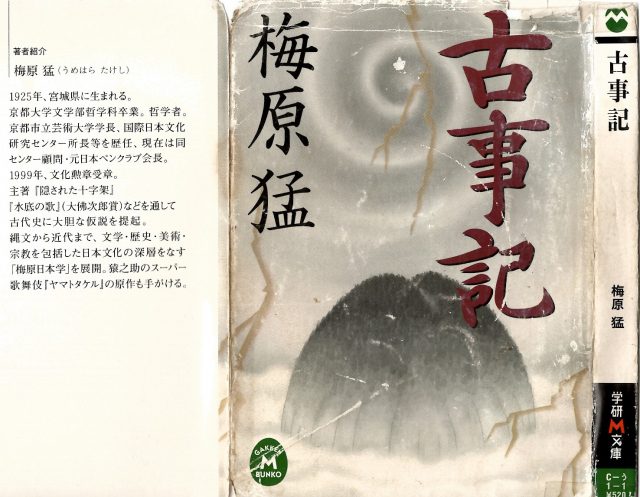

古事記をないがしろにしているわけではない。梅原版の「古事記」は私の一番の愛読書で、得るところは大変大きい。こんなにスケールの大きく、楽しむことができる神話を作ってくれた先人には大変感謝しているのである。

というようなことで「高天原」をさらに探すことはやめて先に進むことにした。次回は出雲にたどり着けるだろうか。とりあえず第2章終了です。