秋田1 十和田南駅の前の稲荷神社の錦木塚と狛犬

世界遺産になった大湯の環状列石を見るため花輪線に乗って十和田南駅についた。先頭に乗っていたが駅の先には線路がない。ここが終着駅なのか?と思った。

駅を降りて環状列石を見に行こうと思ったがバスもタクシーもいない。昔だったら歩くのだが奥様が居るので、交通手段を探すために大きな道路に出た。そこに稲荷神社があり、狛犬が居た。環状列石よりもまず狛犬見物だ。

この狛犬は岡崎型と言われ、愛知県の岡崎でとれる花崗岩で作られている。岡崎では「ひな形」が作られ、それに合わせて大量に生産した。今は日本中の神社にこの形のものがあるが、各地方によって少し違いがある。ここのものは唇が赤く塗られ犬歯が白く強調されている。見慣れている狛犬だが、こんな遠方にまでよく来たな!と褒めてやりたい感じだった。

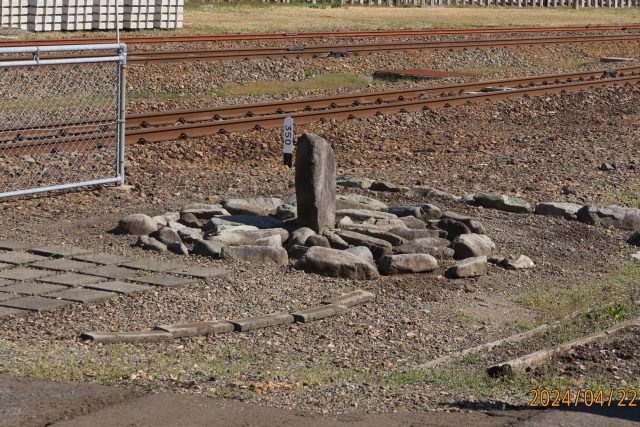

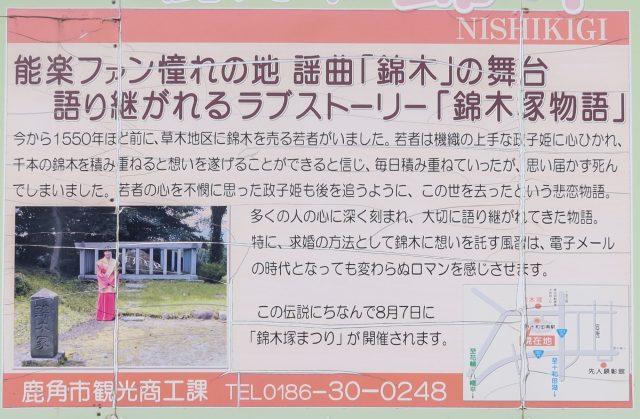

この神社は公園の中にある。公園には「錦木塚」という石柱が立っていた。これを見た奥様は急に元気になって、錦木についての説明文を読んで私に説明してくれた。「錦木」というお能の演目があるそうだ。私は古典芸能には全く理解がない。

ううーん、今の時代では全く考えられない。ダメもとで直接告白すればいいのに。錦木を三年間も立て続けても気が付かなければなんに意味もない。などなど思うが、お能にはそんなのがいくつもあるのだそうだ。

やっとタクシーを見つけて世界遺産の環状列石を見たが、それほど感激しないまま十和田駅に戻り列車に乗った。この駅はスイッチバック方式で、来た時とは逆に進み大館に向かった。私たちはもう一つの環状列石がある伊勢堂岱遺跡に向かった。